澳豐基金詐騙事件始末:一場席捲百億的金融風暴

澳豐基金詐騙案震動了整個台灣,這起金融事件牽涉廣泛,非法吸金規模高達數百億新台幣,導致無數投資人損失慘重。案情核心圍繞著以高額穩定回報為誘餌的非法集資行為,主要由澳豐金融集團及其在台灣的相關銷售單位如盛世豐華、兆富、旭富、富多立等公司操盤。這些單位表面上代理澳豐旗下的境外基金,實際卻在運作類似龐氏騙局的非法吸金模式,嚴重危害社會。

事情的轉折點出現在2022年下半年,當時不少投資人開始注意到基金贖回出現問題,錢款遲遲無法到手。到了2023年初,澳豐金融集團發布清盤公告,相當於正式宣告破產,讓數萬名投資人的心血瞬間煙消雲散。這波衝擊不只影響普通民眾,還波及高資產人士、企業經營者,甚至一些演藝名人與專業領域的從業者,引發全社會對金融詐騙的深刻討論。金管會也多次發出警示,呼籲大眾對宣稱高回報的非法金融產品保持高度警惕,有興趣了解更多,可參考金管會發布的非法金融商品防範警訊。這起事件不僅暴露了金融監管的弱點,也突顯投資教育在當今社會的迫切需求。

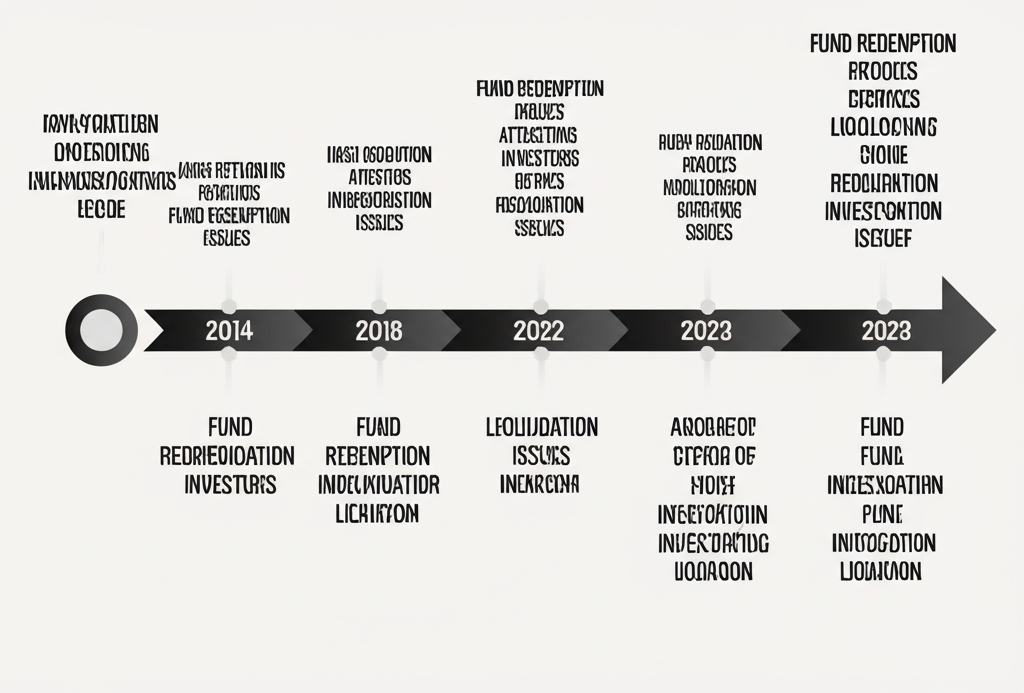

澳豐案關鍵時間軸與發展歷程

澳豐基金詐騙案的醞釀過程相當漫長,從非法吸金到最終崩盤,橫跨數年之久。以下整理了幾個重要時間節點,幫助讀者了解案情的脈絡發展。

| 時間 | 事件說明 |

|---|---|

| 2014年起 | 澳豐金融集團透過台灣多家關聯企業如盛世豐華、兆富等,開始推廣所謂的境外基金,聲稱能帶來穩定且高額的年化收益。 |

| 2017年-2022年 | 非法吸金達到巔峰,業務人員利用各種社交網絡和說服技巧,針對高資產群體大舉吸納資金。 |

| 2022年下半年 | 投資人紛紛回報贖回基金時遇阻礙,款項遲未到帳,市場開始浮現疑雲。 |

| 2023年1月 | 澳豐金融集團公布清盤決定,旗下基金停止贖回,實質宣告破產,造成大批投資人蒙受損失。 |

| 2023年2月起 | 受害者相繼向檢警單位申訴,各區檢察署與調查局著手調查。 |

| 2023年6月 | 法務部調查局發動大規模搜查與傳喚,凍結嫌疑人相關資產。 |

| 2023年12月 | 檢方首度結案,起訴多位銷售公司負責人與高層,揭開吸金超過百億元的真相。 |

透過這些時間點,可以看出澳豐案從悄然擴張到突然崩潰的軌跡,提醒投資人及早察覺風險的必要性。

揭露澳豐基金的詐騙手法:龐氏騙局與非法吸金解析

澳豐基金的運作模式,正是經典龐氏騙局的翻版,靠著後來者的錢來支付前者的回報,從而製造出獲利豐厚且風險低下的幻覺。這種手法看似精妙,卻充滿破綻,一旦資金斷流,就會瞬間瓦解。

具體來說,澳豐集團藉由台灣的銷售夥伴,宣傳多款境外基金,承諾每年6%到10%以上的固定收益,甚至標榜保證獲利或保本不虧。這種遠超市場常態的回報,本該讓人警鈴大作。更糟的是,這些產品根本未獲台灣金管會批准發行或私募,銷售過程已違反《銀行法》等法令,屬於徹頭徹尾的非法吸金。

為了躲避監管,他們選擇地下式運作,透過私人推薦、高端理財顧問或專屬業務員等非官方渠道散布資訊。銷售人員善用人際關係,瞄準富裕階層,用一套套巧妙的說詞,突出產品的獨特性、限量供應和高門檻,營造出高端尊貴的氛圍,促使投資人迅速出手大筆資金。他們還會附上華麗的報告或偽造的境外信託文件,讓人誤信資金安全無虞。根據自由時報的報導,此案吸金總額已逾200億新台幣,足見其影響之深,有興趣可參閱自由時報的相關報導。

當新資金進來變少,無法繼續補貼舊投資者的收益時,整個體系就會崩塌,投資人們的錢也就此化為泡影。這種模式不僅傷害個人,更動搖了整個金融生態的穩定。

澳豐金融集團的組織架構與涉案關鍵人物

澳豐金融集團的結構設計得極其複雜且隱密,這讓它能在台灣運作多年而不易被察覺。表面上看,它自稱是澳洲總部的國際金融機構,但實際在台的活動,主要仰賴數家獨立註冊的銷售公司來執行。像是兆富、盛世豐華、旭富、富多立這些單位,宣稱是澳豐的台灣代理或合作方,卻實為非法吸金鏈條的關鍵一環。

這些公司內部設有專責業務團隊,透過層層人脈向本地投資人兜售澳豐產品。台灣檢調在調查時,已起訴多名要角,包括銷售公司老闆、高管以及資深業務員。他們面臨《銀行法》非法吸金、詐欺以及證券詐欺等指控。這些人不僅是操作的推手,還利用自身社會連結和專業外表,為非法方案背書,從中抽取鉅額佣金。事實上,這種組織模式類似多頭馬車,分散風險卻也放大危害,值得金融監管單位未來加強應對。

澳豐案受害者群像與心理分析:為何名人與專家也難逃陷阱?

澳豐案的受害範圍極廣,從小額投資的年輕人到身家豐厚的企業主,甚至具備金融知識的專家或娛樂圈知名人士,都未能倖免。這讓人不禁疑問,為什麼這些看似有判斷力的人,也會落入圈套?

一來是高回報的強大吸引力。在利率低迷的環境下,任何能穩穩提供8%到10%年收益的機會,都像磁鐵般吸人。即使心存疑慮,「怕錯過好時機」的恐懼往往壓過理性。其次,信任機制與群體心理在作祟。許多人透過親朋好友、可靠的理財顧問,或名人推薦接觸澳豐,一旦看到周遭有人「真的賺到」,從眾心態就會湧現,減少了親自驗證的動力。

另外,資訊落差和專業包裝也是要點。詐騙者常用艱澀的金融名詞、境外結構或假造證明,營造合法專業的表象,讓人難辨虛實。對富裕投資者來說,他們可能自認經驗老道,或過度依賴推薦者的意見,忽略查核監管的基本步驟。事後發現上當,情緒衝擊巨大,從憤慨到自責,甚至對整個社會失去信心,這種心理負荷往往延緩了後續應對。從心理學角度,這類案件凸顯了人類決策中的認知偏差,如過度自信與錨定效應,投資教育應融入這些元素,以提升大眾的防禦力。

澳豐基金詐騙案的司法進度與法律追訴

澳豐基金案曝光後,台灣的檢警系統立刻行動起來。法務部調查局聯同各檢察署,對涉案銷售公司發動全面搜查,沒收帳冊、文件,並陸續傳訊與拘捕涉嫌非法吸金及詐欺的負責人、高管與業務員。多數嫌犯被聲請羈押,以防串證或潛逃。

檢方偵辦的重點罪名是《銀行法》第29條之1的非法吸金,最高可判7年以上徒刑,並罰2500萬到5億新台幣;若金額逾億元,處罰更重。另外,還有詐欺罪及《證券交易法》的證券詐欺適用。目前,有些案件已移交法院審判,檢方正全力蒐證,力求追回不法所得並嚴懲主犯。不過,由於涉及跨境資金與資產藏匿,追緝過程充滿挑戰,受害者的求償之路也因此崎嶇。中央社報導指出,此案已起訴10人,調查工作仍在推進,相關細節可見中央社的相關報導。這起跨國性案件,也促使當局反思國際合作機制的強化。

資金凍結與追討現況:錢還拿得回來嗎?

對澳豐案受害者最迫切的問題,莫過於錢能不能追回。目前,檢調已凍結部分嫌犯資產,如銀行餘額、不動產與車子,這些將作為日後賠償的基礎。但由於資金多流向海外,且可能已被轉移或耗損,實際回收率恐怕不高。

追討障礙主要包括:

- 跨境資金流動:澳豐標榜境外基金,錢款途徑錯綜,橫跨多國,追蹤難上加難。

- 資產隱匿:不法集團或許已將收益變現成難追的財產,或掛在他人名下。

- 清算程序的複雜性:就算追回資金,也需經冗長法律程序,才能分給受害者。

因此,雖然當局全力以赴,但全額回收的希望渺茫。專家建議受害者保持現實心態,主動參與司法流程,或許能爭取部分補償。

澳豐基金詐騙受害者的自救與求償指南

遭遇澳豐基金詐騙時,受害者千萬別束手無策,應主動出擊,維護自身權益。以下提供實用的自救與求償步驟,幫助大家一步步前進。

- 報案流程與準備:

- 蒐集證據:這是首要任務,請盡量保留所有與澳豐相關的資料,例如投資合約、認購文件、基金證明、轉帳紀錄、銀行明細(證明錢款去向)、業務員的聊天記錄(Line、WeChat、簡訊或錄音)、宣傳冊、報告、電郵,以及名片或照片等。

- 前往報案:帶齊證據,到附近警局、調查局或地檢署申報。優先選擇調查局或地檢署,因為他們處理金融犯罪更具經驗。

- 完整陳述:報案時詳細描述整個過程,包括時間、地點、聯繫人、說服方式及損失額度。

- 取得報案三聯單:報案完畢,記得索取三聯單,這是官方證明。

- 法律訴訟途徑:

- 刑事附帶民事訴訟:在刑事程序中附加民事求償,要求被告賠錢。優點是免裁判費,且可借用檢方偵查成果,較省時省力。

- 單獨提起民事訴訟:若刑事案未起訴或想獨立行動,可直接向法院告民事。此法需自付費用,並自行證明對方過錯與損害連結。

- 尋求法律諮詢:找專業律師評估最佳策略,並幫忙文件準備。

- 自救會的角色與功能:

- 意義:加入自救會能集結受害者力量,聯手對抗詐騙集團,並與檢警、律師合作,提高求償成效。

- 功能:自救會常組織集體報案、聘律師、統籌訴訟、資訊交換及心理輔導。

- 注意事項:入會前驗證其合法性與代表力,避免二次上當。可查詢網路、金管會或法扶基金會。

- 求償策略與注意事項:

- 時效性:詐欺罪追訴期20年,民事賠償請求時效2年(知悉損害起)或10年(損害發生起)。盡早在期限內行動。

- 證據保全:持續保存證據,報案後也可能需補充。

- 團體訴訟:若人數多,可經自救會發動集體訴訟,減輕個別負擔。

- 追討對象:不僅限主犯,也可向推銷業務員或銷售單位求償,他們或涉共同過錯。

這些步驟雖繁瑣,但堅持下去,能最大化權益保障。許多受害者透過類似途徑,已開始看到曙光。

如何防範類似金融詐騙:從澳豐案學到的教訓

澳豐基金案如當頭棒喝,警醒投資人需隨時警覺。從中汲取的防範心得,能幫助大家避開類似陷阱。

- 辨識非法金融商品的警訊:

- 異常高報酬:若承諾保證獲利,且年收益遠超市場(如超過6-8%),絕對要懷疑。高回報必有高風險,宣稱低風險高收益多半是騙局。

- 保證獲利、保本:合法投資無絕對保障,尤其市場多變。這種說法是詐騙常見伎倆。

- 無牌照銷售:產品或機構未獲金管會批准。在台灣,境外基金銷售須經審核。

- 話術勸誘:業務員用「獨家機會」、「內線消息」、「錯過就沒了」等詞,製造緊迫感,逼人速決。

- 鼓勵介紹親友:這是龐氏騙局標誌,靠人脈擴大吸金。

- 了解金融監管體系:

- 查證合法性:投資前上金管會(證期局、銀行局、保險局)網站確認機構與產品是否合法。若境外,查其母國監管。

- 審慎對待地下管道:避開非官方機構、私人推薦或隱密渠道的金融產品。

- 建立個人風險評估SOP:

- 獨立查證:別全信推薦,哪怕是親友或專家。自行搜尋、讀報告,並問第三方顧問。

- 多元化投資:分散風險是鐵則,勿把大部分錢押單一不明產品。

- 了解產品細節:徹底搞清投資目標、風險、費用與流動性,不只盯收益。

- 培養金融識讀能力:

- 持續學習:多讀金融新聞,熟悉詐騙模式,提升知識。

- 懷疑精神:對「太好而不真實」的機會,保持質疑。

- 金管會與相關單位的防詐提醒:

- 金管會透過網站與新聞,警示非法金融。疑慮時,打「165」反詐專線或向金管會檢舉。

- 法務部調查局提供防詐資源與報案途徑。

這些教訓不只適用澳豐案,更能防範未來風險。投資如航海,需穩健前行。

| 常見詐騙手法特徵 | 警訊對照與防範建議 |

|---|---|

| 承諾高額、保證獲利(年報酬率異常高) | 警訊:不合理、超越市場平均。 防範:合法投資無保證,高報酬必伴隨高風險。 |

| 透過親友、熟人或業務員私下推介 | 警訊:規避正規通路,利用人際信任。 防範:獨立查證,不輕信人情推薦。 |

| 境外註冊、無牌照銷售金融商品 | 警訊:未經台灣金管會核准。 防範:務必至金管會網站查證公司與商品合法性。 |

| 話術強調「獨家」、「限量」、「高門檻」 | 警訊:製造稀缺感與尊榮感,催促快速決策。 防範:冷靜判斷,不被情緒勒索。 |

| 鼓勵介紹更多人加入,或將獲利再投入 | 警訊:典型的龐氏騙局特徵。 防範:警惕任何要求「拉下線」的投資。 |

澳豐基金詐騙案的受害者,錢還拿得回來嗎?

全額追回資金的機會不大,但檢調已凍結部分資產,並持續追蹤錢款去向。受害者應盡速報案並加入法律程序,爭取盡可能多的賠償。最終回收額取決於司法進展與資產狀況。

澳豐基金的非法吸金手法與一般詐騙有何不同?

澳豐案是典型龐氏騙局,用新進資金支付舊投資者,偽裝成穩定高收益,與單純偷竊不同。它披著金融專業外衣,利用合法公司掩護,隱藏更深。

如果我懷疑自己是澳豐案的受害者,現在該怎麼辦?

- 馬上收集證據,如合約、轉帳記錄、聊天內容。

- 向警方、調查局或地檢署報案。

- 諮詢專業律師,探討法律選項。

- 考慮參與澳豐自救會,集體應對。

加入澳豐基金自救會有什麼好處?如何找到相關自救會?

自救會能匯聚受害者,共同聘律師、統籌行動、交換資訊並獲心理支持,提高求償成功率。您可透過Facebook等社群、新聞或法律扶助基金會查找。

澳豐基金詐騙案目前最新的司法進度為何?

檢調已大舉偵辦,2023年底起訴多名銷售負責人與高層,罪名涵蓋非法吸金與詐欺。部分案子進入法院審理,資金追查與凍結持續中。

除了澳豐,還有哪些金融詐騙是投資人需要特別警惕的?

需注意多種投資詐騙,如假借名人或機構推薦、虛擬貨幣或外匯保證高報、網路交友騙局(殺豬盤)、中獎或代操股票等。核心警訊仍是高報酬保證、無牌照銷售。

詐欺案的追訴期是多久?我是否還有機會提告?

依《刑法》,詐欺追訴期20年。民事賠償時效2年(知悉起)或10年(發生起)。澳豐受害者應盡早行動,確保在期限內提告。

澳豐案中,我能向銷售我基金的業務員或機構要求賠償嗎?

能。若業務員或機構知情仍推銷非法產品,可視為共同詐欺或過失,透過民事訴訟求償。他們在刑事案中也可能成被告。

金管會對於類似澳豐基金的非法金融商品有何提醒與防範措施?

金管會強調「投資前多求證,投資後不後悔」。防範包括確認商品與機構合法、高報酬要警覺、不信社群或不明推薦、疑慮打165或檢舉。

澳豐金融集團宣告倒閉對投資人而言意味著什麼?

宣告倒閉表示無法贖回,資金鏈斷裂,投資款面臨嚴重損失風險,所謂基金已無價值。投資人應轉向司法追訴與資產回收。