引言:從「示韋」到「禕」——解開漢字背後的奧秘

當您試圖在搜尋欄輸入「示韋」時,或許心中真正追尋的,並非兩個漢字的並列組合,而是一個深具美感與文化重量的合體字——「禕」。這個由「示」與「韋」構成的字,不僅在字形上獨具韻味,其背後更藏有古老的造字智慧與文化脈絡。它出現於人名、古文與禮儀典籍之中,承載著對美好、莊重與神聖的嚮往。本文將帶領您一步步拆解「禕」字的根源,剖析其構成元素的原始意涵,梳理其多重意義與正確讀音,並釐清一個常見的誤解:當「示」與「韋」分開使用時,是否仍指向同一個字?透過對古籍的爬梳與語境的比對,我們將建立一套清晰的辨析方法,為您揭開這枚漢字明珠的完整面貌。

漢字「禕」的完整解析:字源、字義與讀音

「禕」是一個兼具形聲與會意特性的漢字,其存在不僅是語言的載體,更是文化的縮影。欲真正理解它,我們必須回到漢字形成的原點,從其構成部件「示」與「韋」的本義出發,逐步還原這個字如何在歷史長河中被賦予層層意義。

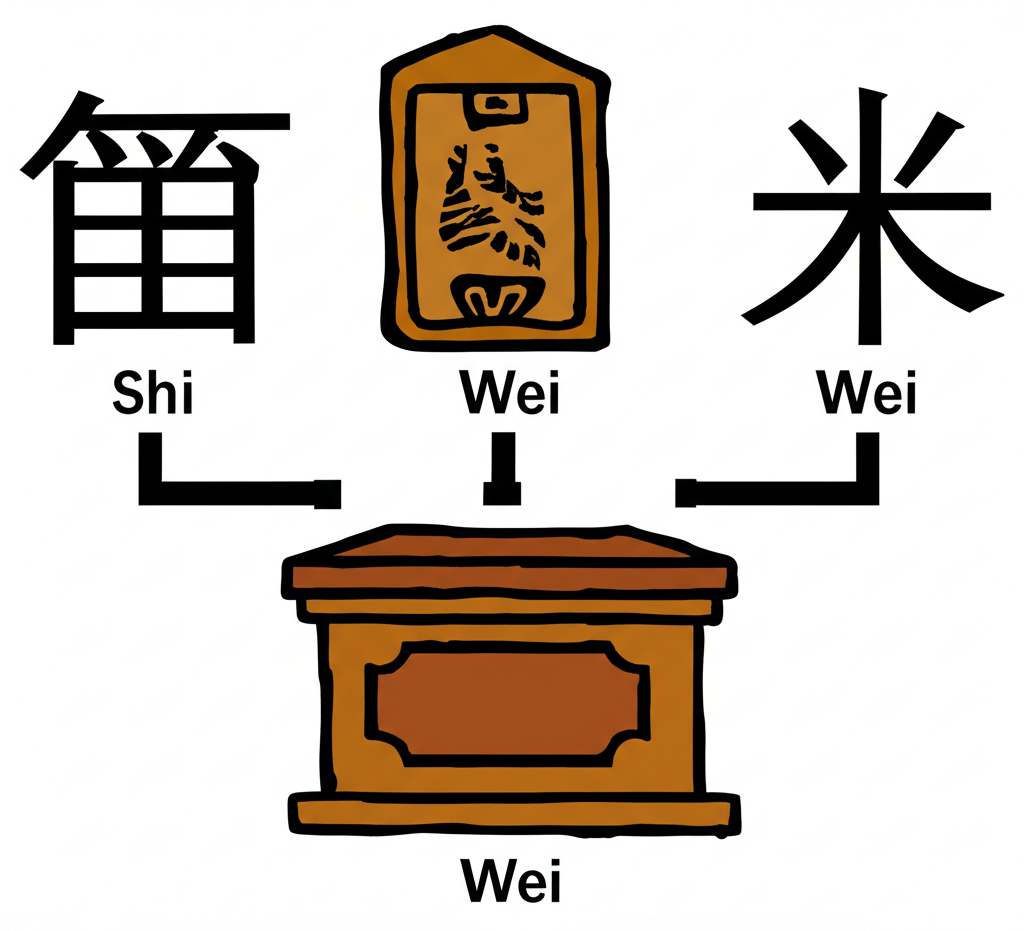

字源溯源:「示」與「韋」的結合

漢字的創造,往往源自對自然與生活的觀察。每一筆一畫,都可能是千年以前某種具體形象的提煉。「禕」字的誕生,正是這種智慧的體現。

「示」作為左側部首,其起源可追溯至商代的甲骨文。當時的字形類似一座 erected 的神主牌位,上方兩橫代表天界或神靈,下方三豎則象徵祭品或神明的啟示。因此,「示」本義與祭祀、祖先崇拜、神聖儀式密不可分。在漢字系統中,凡從「示」之字,幾乎都與宗教、吉凶、禮儀相關,如「祭」、「祖」、「祝」、「福」等,皆可見其脈絡延續。

而右半部的「韋」,則呈現另一種意象。其甲骨文字形如同以皮革或繩索將四方圍繞捆綁,本義為「皮革」,因古代皮革常用於製造鎧甲、車輿與束帶,故衍生出「包圍」、「守護」、「堅固」等抽象意義。在金文與小篆中,「韋」的形體雖略有演變,但「環繞」的核心概念始終保留。

當「示」與「韋」結合為「禕」,不僅是聲符與形符的搭配——「韋」提供讀音(古音相近),「示」標示類屬——更蘊含會意的可能性:若將「韋」解作「環繞保護」,則「禕」可被詮釋為「受神明庇護之物」或「用以祭祀的莊重裝束」。這種雙重解讀,使「禕」字在語音與語義上皆具深度,也解釋了為何它能承載如此豐富的文化意涵。

多重字義:揭示「禕」的豐富內涵

隨著時代演進,「禕」的意義從具體的祭祀用途,逐漸擴展至抽象的美好與品德讚譽。在不同文獻脈絡中,我們可見其多重面向:

其一為「美好、華麗」之意。此義最為常見,多用於形容人品、容貌或事物之優雅。例如古文中常用「德行允禕」來稱頌某人品德高潔、儀態端莊。此處的「禕」已超越物質層面,成為一種精神境界的象徵。

其二則與禮儀制度密切相關,指「祭服」或「神服」。由於「示」部明確指向祭祀活動,「禕」自然可用來描述古代君王或祭祀者所穿著的華美服飾。如文獻所載「著禕服以祀天地」,便是強調服裝的莊嚴與神聖性,用以表達對天地神明的敬畏。

此外,在部分古籍中,「禕」亦被記載為一種香草之名。這或許與其「美好」的語義延伸有關——如同蘭芷之類的芳草,象徵高潔情操與清雅氣質。佩帶「禕草」,不僅是裝飾,更是一種自我期許的投射。

這些意義雖各有所指,卻共同指向一個核心價值:對至善至美的追求。無論是內在德行、外在儀容,或是宗教儀式中的神聖象徵,「禕」始終承載著一種超越凡俗的審美與敬意。

讀音與注音:掌握「禕」字的標準發音

「禕」字的讀音為「ㄧ」(yī),屬陰平聲,發音輕而平,類似「衣」、「依」等字。在國語注音中寫作「ㄧ」,漢語拼音則為「yī」。此音與「韋」的現代讀音(wéi)並不相同,顯示其聲符功能主要反映的是古音而非今音。由於字形較為複雜,初學者易將其誤讀為「wéi」或「wěi」,但正確發音應為「yī」,使用時需特別留意。

「禕」字的異體字與相關詞彙

漢字在長期使用中,因地域、書寫習慣或簡化政策,常產生多種字形變體。「禕」亦不例外,其異體與簡體形式體現了漢字演化的多元軌跡。

異體字辨析:禕、褘、祎的區別與聯繫

在歷史文獻與不同漢字體系中,「禕」主要有兩個常見變體:「褘」與「祎」。

「褘」字從「衣」部,強調其與服飾的關聯。《說文解字》明確指出:「褘,蔽膝也,王者祭服之飾。」此處「蔽膝」為古代禮服的一部分,常用於重大祭祀場合。因此,「褘」專指祭服上的華麗配件或整套禮服,語義較為具體。在《禮記·玉藻》中「素車褘蓋」的記載,即形容車蓋上裝飾著繡有圖案的布幔,彰顯身份與莊重。可見「褘」與「禕」雖音同義近,但前者更聚焦於服裝實體,後者則涵蓋更廣的抽象美好。

「祎」則是「禕」在簡體中文中的標準寫法,主要通行於中國大陸。其結構未變,僅筆畫略作簡化,讀音與意義完全繼承自繁體「禕」。在當代人名、出版品與官方文件中,「祎」為通用形式。

三者關係可歸納如下:「禕」為繁體正字,「褘」為強調祭服義的異體字,「祎」為簡體標準字。它們共用同一讀音「yī」,並共享「美好、華麗」的核心語義,但使用情境與地域習慣有所差異。

常用詞彙與造詞:理解「禕」的應用場景

儘管「禕」非日常高頻字,其應用卻極具文化代表性,尤其在命名與文言用法中備受青睞。

最常見的用途是作為人名,特別是女性名字。由於其寓意吉祥、文雅,許多父母以此字寄託對子女的美好願景。如「允禕」一名,「允」有誠信、公允之意,「禕」則象徵美好,合起來即為「誠實而美好的人」,體現傳統命名中對德行與氣質的雙重期許。歷史上不乏以「允禕」為名者,現代也有不少公眾人物沿用此名,顯示其持久的審美價值。

在古典文獻中,「禕」亦出現於詩歌與禮制記載。例如《楚辭·九歌·湘夫人》中的句子:「吾將從兮禕,聊逍遙兮山阿。」此處「禕」或指神女所著之華服,或泛指美好之境,語意朦朧而優美,展現楚辭特有的浪漫風格。此外,「禕服」一詞雖不常見於口語,卻是研究古代服制的重要關鍵字,常見於《禮記》《周禮》等典籍的註解中。

探究「示韋」在古籍中的特殊語境與區分

值得注意的是,並非所有「示韋」的組合都指向「禕」字。在極少數古籍語境中,「示」與「韋」確實以獨立字身份並列出現,形成特定語法結構。忽略此點,易導致誤讀與詮釋偏差。

「示韋郎」典故解析:李群玉詩中的「示韋」

唐代詩人李群玉的作品中,曾出現「示韋郎」一語,成為區分「合體字」與「獨立詞組」的關鍵案例。在當時的文人交往中,常用「示某郎」來表示「將詩文或信件呈給某人過目」。其中「示」為動詞,意為「展示」、「呈閱」;「韋郎」則是對一位姓韋的友人(「郎」為尊稱)的稱呼。

例如某詩序中可能記載:「作此詩一首,聊以示韋郎。」此句上下文清楚顯示,作者完成詩作後,欲將其送交姓韋的朋友品評。在此結構中,「示」與「韋」各自獨立,中間無需連接,語法上屬於「動詞 + 宾語」的典型格式。類似用法亦見於「示王公」、「示張兄」等,皆為古代文人書信往來的常見表達。

此例提醒我們,漢字的解讀不能僅憑字形相似,更需考察語境與語法功能。若將此處的「示韋」誤認為「禕」,則全句語意將完全扭曲,無法理解其真實交流目的。

如何區分「示韋」與「禕」:上下文判斷法則

在閱讀古籍或進行文字考證時,可依循以下原則區分兩者:

首先,觀察是否構成單一字。若為「禕」,則為一個完整漢字,可用於人名、形容詞或名詞;若為「示韋」,則多為兩個獨立字,且後方常接「郎」、「公」、「君」等稱謂,形成「動詞 + 姓氏 + 尊稱」的結構。

其次,分析語法角色。「示」若作動詞使用,後接人名或代稱,即為「展示給……」之意;而「禕」作為名詞或形容詞,則多用於描述狀態或事物。

再者,依賴上下文邏輯。若段落內容涉及詩文贈答、書信往來或人事互動,則「示韋」極可能是動詞結構;若描述禮儀、服飾、品德或自然景物之美,則更可能是「禕」字。

最後,考慮時代與地域因素。在現代中文中,「示韋」作為詞組幾乎絕跡,絕大多數情況下皆指向「禕」字。但在唐宋以前的文獻中,特別是詩文與書簡中,仍需保持警覺,避免以今律古。

結論:漢字「禕」的文化價值與傳承

從「示」的神聖祭壇,到「韋」的皮革環繞,「禕」字的形成是一場跨越千年的符號對話。它不僅是音形義的結合,更是古人對美好、敬虔與秩序的集體記憶。無論是作為人名中的溫柔寄語,還是古籍裡的禮制符號,「禕」始終閃爍著中華文化特有的典雅光輝。

同時,我們也必須正視漢字使用的複雜性。在李群玉筆下的「示韋郎」中,「示」與「韋」各自承擔語法功能,展現語言的靈活與精準。這種「同形異義」的現象,正是漢字魅力的一部分,也考驗著我們的解讀能力。

漢字如河,流動不息。每一個字都是一段未完的故事,等待被重新閱讀與理解。希望本文能成為您探索「禕」字的起點,也激發您對更多漢字背後深意的好奇與熱情。

1. 示韋在漢字中是否對應著某個特定的字?

是的,在絕大多數情況下,當人們搜尋或提及「示韋」時,它所對應的特定漢字是「禕」。這是因為「禕」字正是由「示」和「韋」兩個部件所組成的。

2. 「禕」字的國語注音和漢語拼音分別是什麼?

「禕」字的標準國語注音是ㄧ,漢語拼音是yī。

3. 如何分辨「禕」、「褘」和「祎」這幾個字?它們的字義有何異同?

- 禕 (yī):這是繁體中文的正體字,部首為「示」,指美好、華麗、祭服、香草名。

- 褘 (yī):這是「禕」的異體字之一,部首為「衣」,更側重於指美好的祭服或華麗的服飾。在古籍中與「禕」常可互用,但意義上略有強調差異。

- 祎 (yī):這是「禕」的簡體字,在中國大陸地區使用,字義與「禕」完全相同。

三者的讀音皆為「ㄧ」(yī),主要區別在於字形、部首和使用地區習慣。

4. 「禕」字在古文中常被用來形容什麼?

「禕」字在古文中常被用來形容美好、華麗的事物或品德,例如美好的容貌、高尚的德行。它也指祭祀時所穿戴的華美服飾(祭服),或指一種香草。

5. 除了「允禕」外,還有哪些常用詞彙或人名會用到「禕」字?

「禕」字最常見的應用是作為人名,例如「允禕」便是其中之一,寓意美好。在古代文獻中,它也可能組成特定的詞組,如「禕服」(指祭服),但現代日常詞彙中較少直接以「禕」字造詞。

6. 「示」和「韋」這兩個字各自的原始意義是什麼?它們如何構成「禕」?

- 「示」:原始意義與神靈、祭祀、祖先崇拜有關,象形字描繪祭壇或神主牌位,引申為「顯示、指示」。

- 「韋」:原始意義是皮革或圍繞、圍護,象形字像用繩子或皮革圍起來的樣子,引申為「鞏固、限制」。

「禕」字以「示」為形符,表示其意義與神聖、祭祀相關;以「韋」為聲符,同時從會意角度也可能暗示「神靈所圍繞、保護」或「用於祭祀的神聖美好之物」。

7. 如果我在古籍中看到「示韋」連用,它會是「禕」的意思嗎?

不一定。在極少數古籍語境中,「示韋」可能是兩個獨立的字連用,其中「示」是動詞(表示「展示、給予看」),而「韋」則可能是一個姓氏。例如唐代詩人李群玉的詩中曾有「示韋郎」的說法,意指「向韋姓友人展示」。判斷時需依據上下文語意、語法結構來區分。

中國哲學書電子化計劃提供了許多古籍原文,有助於查證。

8. 「禕」字的筆畫數是多少?寫法有何注意事項?

「禕」字的總筆畫數是14畫。寫法上,先寫左邊的「示」部,再寫右邊的「韋」部。遵循漢字筆順規則,先上後下,先左後右,有助於書寫規範和美觀。

教育部重編國語辭典修訂本等權威辭典通常會提供詳細筆順。