「那天看著阿哲盯著電腦螢幕唉聲嘆氣,活像顆被霜打過的茄子。原來他在歐元兌美元交易中連續三次止損,忍不住在第四次交易時放大兩倍持倉,結果當天凌晨美聯儲會議紀要一出,匯率直接把他帳戶捅了個對穿窟窿⋯⋯」咖啡杯裡的拿鐵拉花被我轉到模糊,突然明白外匯市場最危險的從來不是行情波動,而是藏在交易量背後的人性博弈。

—

剛接觸外匯的新手常犯的致命錯誤,是誤把槓桿當免死金牌。全球最大外匯零售交易商OANDA的2023年客戶數據顯示,使用百倍槓桿的投資人中,有68%會在兩週內觸發強制平倉。這就像騎重機不戴安全帽玩「壓車過彎」特技——帥不過三秒。

「真正的風險控制從計算合理交易量開始。」華爾街量化大師詹姆斯·西蒙斯在自傳裡打過精妙比方:你帶著十發子彈進叢林狩獵,每開一槍要確保能活到裝填彈藥,而不是賭運扣扳機。若按他操盤文藝復興科技基金的鐵律,每筆外匯交易額度應控制在帳戶淨值2%內,相當於十發子彈至少保留五十次射擊機會。

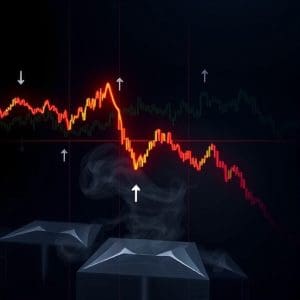

但這道數學題遇上市場波動就變得弔詭。去年英鎊兌日元單日暴跌400基點那天,有位台灣投資人用槓桿放大到200倍執行量化策略,結果觸發蝴蝶效應,自動交易程式在五秒內持續加碼抄底,最終導致流動性枯竭。後來我們算過,若當時採用移動平均線結合波動率加權模型,倉位會自動縮減到原計劃的37%,這就是量化交易的溫度調節閥功能。

—

說到程式交易,朋友小林總愛炫耀他的「印鈔EA」,卻從不說那套佈林帶指標量化策略我們在咖啡館花了三個月調試。直到某天深夜,他突然傳訊:「我的自動交易機器人瘋了!歐元怎麼整晚都在通道裡打擺子?」原來是聯準會主席鮑爾意外談話引發市場震盪,程序裡的均值回歸算法陷入死亡循環——不斷在超賣區掛單,又不停被新低點打臉,活像追著自己尾巴轉圈的貓。

這種情境在EBC金融集團2024年市場報告裡稱為「模型黑洞」,要破局得靠多層次保險機制。最經典的莫過於橋水基金的「防守三盾」:第一層用夏普率設定風險預算,第二層透過動態波動率調整持倉,第三層甚至留了人工干預窗口。就像給AI機器人配了個老船長,必要時能伸手轉舵。

—

「那是不是學會Python就能當量化交易員?」前陣子參加金融科技論壇,聽到高中生認真提問。其實比起寫程式碼能力,量化交易更需要「賽車手思維」——要懂策略引擎原理(數學模型)、熟悉路況(市場規律)、更得隨時盯著儀表板(風險指標)。就像頂尖私募基金Two Sigma的面試題:如果蒙地卡羅模擬顯示策略成功率95%,你會下多少注?看似數學題,實則在測驗應試者對「黑天鵝效應」的本能防備。

而真正的狠角色都像在練「太極推手」。有位香港對沖基金經理跟我分享他的風控秘笈:當RSI指標與MACD出現黃金交叉時,他的系統會自動將止損線從固定2%改為波動率的1.5倍,同時啟動跨市場對沖指令。這招讓他在瑞郎黑天鵝事件當天不僅避開爆倉,還反向收割恐慌盤——聽得我差點想跪下來拜師學藝。

—

那天跟券商風控主管老張喝酒,他掏心窩說了句大實話:「你看那些EA策略回測曲線漂亮得像藝術品?八成是過擬合的詐騙術!」確實,用千帆平台做策略優化時,我們團隊發現如果過度追求歷史勝率,模型會發展出「瞪羚效應」——在數據叢林裡專挑容易辨識的獵物(特定行情片段),卻對真正的風險視而不見,這在2025年新版巴塞爾協議草案已被列入系統性風險清單。

現在教新人時我都要求先玩三個月模擬倉,強制開啟「生存模式」:最大虧損達5%就強制冷靜期,單日交易超過五次啟動鎖倉機制。這招是跟生物醫學偷師的——就像給大腦前額葉裝上風險感知晶片,慢慢培養量化交易最珍貴的「機械直覺」。

—

收盤鐘聲響起時總想起西蒙斯那句名言:「市場是海,量化模型是船,而風控是壓艙石。」最近幫某外貿公司設計避險方案時,我們採用三層動態倉位管理:基礎倉位錨定現貨需求,對沖倉位綁定選擇權組合,套利倉位則暗藏三種相關性陷阱偵測程式。上個月日元劇烈波動期間,這套系統自動將美元敞口從70%降到28%,客戶來訊說要送和牛禮盒道謝——看來量化風控不只能防爆倉,還能加菜呢。

[咖啡杯底的殘渣漸漸浮現拉花圖案,像極了K線圖的箱型震盪。指尖在手機屏幕敲下今日最後一筆掛單,停損設定比平常收緊0.3個波動率單位——這是在外匯叢林生存的溫柔底線。]

⚠️文末叮嚀:採用EA交易前務必確認經紀商是否具備隔離帳戶與負餘額保護,遇到「保證獲利」的量化神器記得默念三次「風險報酬比」。就像再好的防鯊籠也別在鯨魚嘴邊測試,畢竟行情發起瘋來,連中央銀行的外匯存底都只是小蝦米。