導言:賭徒不只是標籤,更是複雜心理與行為的縮影

「賭徒」這個詞,在日常對話中常伴隨著譴責與貶義,彷彿只要貼上這個標籤,就代表了貪婪、失控與道德缺陷。然而,這樣的簡化理解,不僅無助於解決問題,反而加深了社會的偏見與個人的孤立。真實情況遠比表面更為複雜——賭博行為的背後,牽動的是大腦神經機制、深層心理需求、社會環境壓力,以及一連串難以察覺的認知偏差。從一場朋友間的娛樂遊戲,到深夜獨自盯著螢幕下注,這條路往往在無形中展開。本文將深入探討賭博行為的心理根源,解析成癮的生理基礎與思維陷阱,釐清不同賭徒類型的差異,並進一步區辨投資與賭博之間那條模糊卻至關重要的界線。最終,我們將提供具體可行的戒賭策略與支持資源,希望透過理性與同理的視角,幫助讀者建立更全面的風險意識,並為受困者帶來一線轉機。

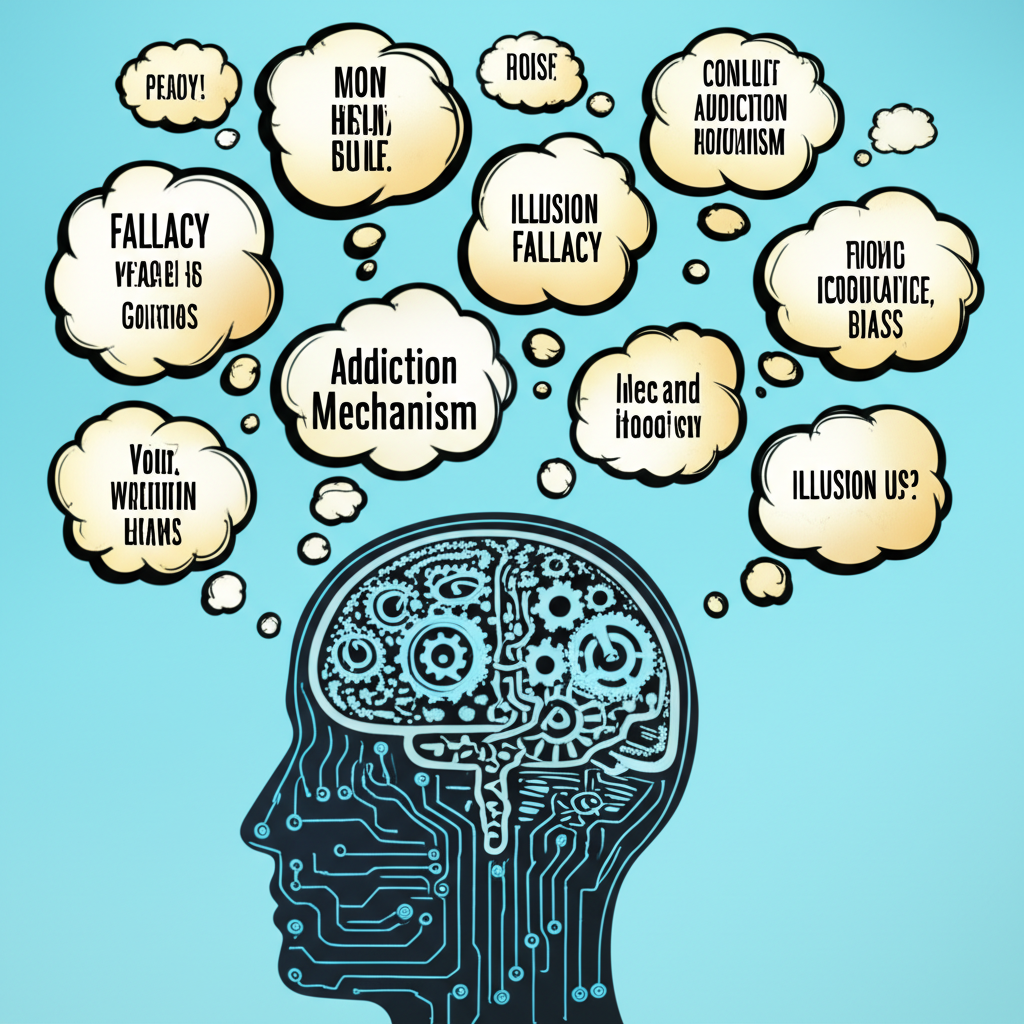

揭開賭徒心理的神秘面紗:成癮機制與認知偏誤

賭博的吸引力,並非僅來自金錢的誘惑,而是一場針對人類大腦設計的精密心理遊戲。當我們以為自己在理性下注時,其實早已被潛藏的神經機制與思維陷阱所操縱。要真正理解賭徒的行為,必須先揭開這層心理與生理交織的迷霧。

大腦的獎勵迴路:賭博成癮的生理基礎

當我們期待獲利或經歷「差一點就贏」的瞬間,大腦會釋放多巴胺,這種神經傳導物質帶來愉悅與激勵感,驅使我們重複該行為。賭博的特殊之處在於,它的不確定性與間歇性獎勵模式,恰恰最能刺激多巴胺的大量釋放。即便是失敗,只要結果接近勝利——也就是「近失效應」——大腦仍會誤判為成功,產生類似獲獎的興奮。這種機制與吃甜食或社交互動不同,它更接近藥物成癮的路徑:隨著時間推移,個體需要更大的刺激(更高的賭注、更頻繁的下注)才能達到相同的興奮感,形成耐受性與依賴。世界衛生組織已將病態賭博列為「行為成癮」的一種,正因為它對大腦的影響,與物質濫用有高度相似性。

賭徒的認知偏誤:為何他們總相信下一把會贏?

除了生理驅動,賭徒的思維常被多種認知偏差扭曲,這些無形的心理捷徑讓人誤判機率、高估控制力,最終陷入無法抽身的循環:

- 賭徒謬誤: 認為過去的隨機結果會「平衡」未來的機率。例如,輪盤連續出現五次紅色後,便堅信下一次黑色「一定會出現」,忽略每次旋轉皆為獨立事件。

- 控制錯覺: 即使在純粹運氣的遊戲中,仍相信自己的行為能影響結果。像是認為特定的擲骰方式、選號習慣,甚至穿著「幸運服」能帶來好運。

- 近失效應: 機器顯示「77-7」但最後一個變為「77-8」,雖然是輸,但大腦將此解讀為「幾乎贏了」,反而激勵繼續嘗試,誤以為勝利近在咫尺。

- 回溯性偏誤: 當結果出現後,個體回想時會認為「我早就知道會這樣」,這種事後諸葛的錯覺強化了對自身判斷的過度自信,掩蓋了實際的不確定性。

沉沒成本謬誤與追逐虧損:無法自拔的惡性循環

當損失累積,另一個強大的心理陷阱隨之啟動:沉沒成本謬誤。人們傾向於繼續投入資源,只因已付出太多。賭徒心想:「我已經輸了十萬,不賭回來太不甘心」,於是投入更多資金試圖「翻本」,這就是典型的「追逐虧損」。這種行為忽略了一個基本事實:過去的損失無法挽回,而每一次下注都是新的風險。然而,情緒與執念壓倒理性,導致虧損雪球越滾越大,最終陷入難以脫身的債務與心理泥沼。

從娛樂到病態:認識不同類型的賭徒與發展階段

並非所有參與賭博的人都會發展成癮。大多數人能將其控制在娛樂範疇內,但對某些人而言,這條路卻悄然滑向失控。理解賭博行為的光譜與發展階段,有助於早期識別與干預。

社交型與娛樂型賭徒:享受過程而非結果

這類參與者視賭博為休閒活動的一部分,如同看電影或聚餐。他們會設定明確的預算與時間限制,輸錢時能坦然接受,並在預算用罄或時間到達時停止。動機多為社交互動、節慶氣氛或短暫刺激,而非追求財務回報。他們不會因輸贏而情緒劇烈波動,也不會犧牲工作、家庭或其他責任來參與賭博。這類賭徒構成了多數賭場與線上平台的使用者,屬於低風險群體。

問題賭徒與病態賭徒:從失控走向成癮

當賭博開始干擾日常生活,便可能轉為「問題賭博」。常見跡象包括超出預算、花費過多時間、因賭博產生爭執或情緒低落。若情況持續惡化,則可能符合「賭博障礙」的診斷標準。根據美國精神醫學會《精神疾病診斷與統計手冊第五版》(DSM-5),若在十二個月內出現以下四項或以上行為,即可能診斷為賭博障礙:

| DSM-5 賭博障礙診斷標準(需在12個月內符合四項或以上) |

|---|

| 1. 需要以越來越多的金錢來賭博,以達到所需的興奮度。 |

| 2. 當試圖減少或停止賭博時會感到不安或易怒。 |

| 3. 曾多次努力控制、減少或停止賭博但未成功。 |

| 4. 經常全神貫注於賭博(例如,不斷回味過去的賭博經驗,計畫下一次賭博,思考如何獲得賭資)。 |

| 5. 當感到痛苦(例如,無助、內疚、焦慮、抑鬱)時,常以賭博來緩解。 |

| 6. 在輸錢後,常在另一天回來翻本(追逐虧損)。 |

| 7. 對家人、治療師或其他重要的人隱瞞賭博的程度。 |

| 8. 因賭博而危及或失去重要的關係、工作、教育或事業機會。 |

| 9. 依靠他人提供金錢來擺脫因賭博造成的絕望財務狀況。 |

賭博障礙已被視為一種嚴重的精神健康問題,需專業介入治療。

賭癮的發展階段:螺旋式下降的軌跡

賭癮的形成通常經歷三個典型階段,形成一條難以逆轉的下坡路:

- 贏錢期: 初期獲勝經驗強化了「我有技巧」或「我運氣好」的錯覺,使人對賭博產生正面連結,並逐漸增加投入。

- 輸錢期: 勝率回歸常態,虧損開始累積。為了彌補損失,賭徒往往加大賭注、延長時間,甚至動用非預算資金,同時出現隱瞞、說謊等行為。

- 絕望期: 債務如山,信用破產,人際關係破裂。許多人在此階段出現嚴重焦慮、抑鬱,甚至產生自殘或輕生念頭,部分個案更可能涉及詐騙、竊盜等違法行為以籌措賭資。

這條軌跡雖非人人相同,但其破壞性極高,對個人、家庭與社會皆造成深遠傷害。

賭博行為的深層動機:不只是為了錢

表面上,賭博與金錢密不可分,但驅動行為的核心動機,往往深植於心理與情感需求。

逃避現實與尋求刺激:心理需求的滿足

對許多賭徒而言,賭博是一種情緒調節的手段。當面對工作壓力、家庭衝突、孤獨感或內在空虛時,賭博提供了一個短暫的避風港。賭場的燈光、音效與緊張氛圍,能迅速提升腎上腺素,帶來強烈的感官刺激。這種「心流」狀態讓人暫時忘卻煩惱,甚至產生一種虛幻的掌控感。長期下來,賭博成為一種自我療癒的方式,用以壓抑痛苦或填補心理缺口,但代價往往是更深的沉淪。

社會壓力和文化影響:賭博行為的外部因素

個人選擇從不孤立於環境之外。家庭中若有成員有賭博習慣,子女接觸與模仿的風險較高。同儕間若盛行「小賭怡情」或「一搏翻身」的觀念,容易弱化對風險的警覺。某些文化中,賭博被視為節慶活動(如春節打麻將、中秋博餅),雖屬娛樂,但若缺乏邊界意識,可能成為成癮的起點。此外,經濟壓力、失業或社會流動停滞,也可能促使個體將賭博視為「快速翻身」的最後希望,即使明知機率極低,仍甘願冒險一試。

賭博與投資的界線:你是賭徒還是投資者?

在金融商品日益普及的今日,許多人將股票、期貨甚至加密貨幣交易視為投資,但其行為模式卻更接近賭博。釐清兩者本質差異,是避免陷入投機陷阱的第一步。

風險、回報與決策依據:本質的區別

投資與賭博最根本的差異,在於對風險的理解與管理方式:

| 特徵 | 投資 (Investment) | 賭博 (Gambling) |

|---|---|---|

| 本質 | 基於對未來價值的分析與預期,承擔可控風險以獲取長期回報。 | 基於運氣或隨機事件,承擔不可控風險以期短期高額回報。 |

| 決策依據 | 基本面分析、技術分析、市場研究、財務報表、經濟數據等理性資訊。 | 直覺、傳言、情緒、迷信,或對隨機性的錯誤判斷。 |

| 風險管理 | 分散投資、止損策略、資產配置、風險評估,以最小化不可控因素。 | 通常缺乏有效的風險管理,常追逐虧損,風險極高。 |

| 回報預期 | 合理、穩健的長期增長,重視複利效應。 | 追求快速、高額的短期回報,可能一夜暴富或一貧如洗。 |

| 時間維度 | 長期持有,著眼於企業或資產的內在價值增長。 | 短期交易,追求瞬間的價差或賠率。 |

真正的投資者試圖在不確定中尋找優勢,使勝率略高於五成;而賭徒則是在機率不利的情況下,寄望於奇蹟。

遠離投機陷阱:如何在金融市場中保持理性

即使是合法金融商品,若參與者缺乏知識、追逐熱門題材、重押單一標的或頻繁交易,其行為已與賭博無異。要在市場中長久生存,必須具備:

- 學習專業知識:理解市場運作、標的特性與風險本質,避免盲從。

- 設定明確目標:根據自身風險承受度與財務狀況,規劃投資策略與回報預期。

- 嚴格風險管理:透過分散配置、設定停損點、控制槓桿,保護本金安全。

- 避免情緒驅動:克服貪婪與恐懼,不因市場恐慌而拋售,也不因狂熱而追高。

唯有區分投資與投機,才能在波動的市場中保持清醒,避免財務與心理的雙重損傷。

賭博成癮的危害:從個人到家庭與社會

賭博成癮的破壞力,遠超過個人財務損失,其影響如漣漪般擴散至家庭與社會結構。

個人層面的身心健康與財務危機

長期賭博對個人造成全方位的侵蝕:

- 心理健康: 持續的壓力與挫敗感,常引發嚴重焦慮、抑鬱、情緒失控,研究顯示賭博障礙者自殺風險顯著高於一般族群。

- 身體健康: 長期睡眠不足、飲食失調、過度緊張,可能導致高血壓、心臟病、胃潰瘍等慢性疾病,部分個案更伴隨藥物或酒精濫用。

- 財務危機: 債務滾動、信用破產、資產變賣是常見結果。許多賭徒最終面臨破產、失業,甚至被迫違法以償債。

家庭關係破裂與社會信任危機

家庭往往是賭博成癮的第一個受害者。隱瞞、欺騙、挪用家用導致夫妻信任崩解,親子關係疏離。孩子在缺乏安全感的環境中成長,可能出現行為問題或心理創傷。在社會層面,賭博相關的詐騙、竊盜、職務侵占等案件,不僅造成財產損失,更侵蝕人際信任與社會穩定。許多家庭因此破碎,社會成本極高。

走出賭博陰影:戒賭的策略與求助資源

戒賭是一條艱難卻可行的道路。承認問題、尋求支援、建立新生活模式,是重建人生的關鍵三步。

自我覺察與承認問題:戒賭的第一步

多數賭徒在初期會否認或合理化自己的行為,直到危機爆發才被迫面對。以下問題可幫助自我評估:

- 賭博是否影響了你的工作表現或家庭責任?

- 你是否曾對家人或伴侶隱瞞賭博的金額或頻率?

- 你是否多次嘗試停止,但總是失敗?

- 你是否在情緒低落時,第一個念頭就是去賭一把?

- 你是否經常想著如何籌措下一次的賭資?

若多個答案為「是」,代表賭博已開始失控,應立即考慮尋求協助。

專業協助途徑:心理諮詢、團體治療與藥物輔助

專業介入能有效提升戒賭成功率:

- 心理治療: 認知行為療法(CBT)幫助個體識別扭曲思維(如賭徒謬誤、控制錯覺),並發展替代性應對策略。動機式晤談則協助增強改變的動力。

- 團體支持: 匿名戒賭會(Gamblers Anonymous, GA)提供匿名、互助的環境,成員分享經驗與戒癮步驟,減少孤立感,增強承諾感。

- 醫療介入: 對於合併憂鬱、焦慮或強迫症的患者,醫師可能開立抗憂鬱藥物或情緒穩定劑,協助穩定心理狀態。

台灣有多項資源可提供協助,例如財團法人張老師基金會提供心理諮商服務,部分醫療院所與社區心理衛生中心也設有行為成癮門診。此外,衛生福利部國民健康署的戒菸諮詢專線亦可轉介相關資源。

家庭與社會支持:重建健康生活圈

家人的理解與界線設定至關重要。支持不等於代償債務或包庇行為,而是以非指責的態度鼓勵求醫,並共同參與家庭治療。戒賭者也需主動遠離賭博環境,切斷與賭友的聯繫,轉而投入運動、學習、志工服務或藝術創作等正向活動,重建生活重心與自我價值。

預防復發:應對誘惑與壓力的方法

復發是戒賭過程中常見的挑戰,需長期防範:

- 建立替代性興趣:以健康活動填補原本用於賭博的時間與心理空缺。

- 學習壓力管理:透過運動、冥想、深呼吸等方式調節情緒,避免以賭博紓壓。

- 避開誘發情境:遠離實體賭場、線上賭博平台,並利用自我排除機制(如網站封鎖、銀行設定)增加阻礙。

- 財務透明化:將財務管理交由信任家人,減少可動用現金,避免衝動下注。

- 持續參與支持系統:即使戒賭多年,仍可定期參與團體或與諮商師保持聯繫,鞏固成果。

結論:理解與支持,是戰勝賭癮的關鍵

將「賭徒」簡化為道德敗壞的標籤,只會將他們推向更深的孤立。真正的解決之道,在於理解背後複雜的心理、生理與社會成因。從大腦的多巴胺驅動,到無形的認知陷阱,再到社會環境的推力,每一環都值得深入探討。區分投資與賭博的本質,有助於我們在金融世界中保持清醒;而對成癮者而言,自我覺察、專業協助與社會支持,是唯一能帶他們走出黑暗的路徑。賭博成癮不是意志力的問題,而是一場需要被正視的健康危機。唯有以同理取代譴責,以支援取代放逐,我們才能幫助更多人重拾對生活的掌控,重建信任與希望。社會大眾也應共同關注此議題,推動預防教育與資源普及,讓每一個被困住的心靈,都有機會被接住。

1. 「賭徒」和「病態賭徒」之間最主要的區別是什麼?

「賭徒」是一個廣泛的詞彙,可以指任何參與賭博活動的人,包括娛樂性賭博者。而「病態賭徒」(或稱「賭博障礙者」)則是指其賭博行為已失控,對個人生活、家庭、財務和職業造成嚴重負面影響,並符合特定診斷標準(如DSM-5)的個體。病態賭博是一種被正式認可的行為成癮症。

2. 一個人如何判斷自己是否已經陷入賭博問題或成癮?

您可以透過以下問題進行自我評估:

- 您是否需要不斷增加賭注才能獲得興奮感?

- 您是否曾嘗試減少或停止賭博但未能成功?

- 您是否曾因賭博而感到焦慮、易怒或抑鬱?

- 您是否曾因賭博而撒謊或隱瞞家人?

- 賭博是否影響了您的工作、學業、人際關係或財務狀況?

- 您是否在輸錢後有強烈的「翻本」衝動?

如果對其中多個問題回答「是」,建議尋求專業協助。

3. 賭徒常見的認知偏誤有哪些,這些偏誤如何影響他們的判斷和決策?

常見的認知偏誤包括:

- 賭徒謬誤: 錯誤地認為過去的隨機結果會影響未來的隨機結果。

- 控制錯覺: 錯誤地相信自己能控制隨機事件。

- 近失效應: 差一點贏的經歷被錯誤解讀為即將獲勝的預兆。

- 沉沒成本謬誤: 因已投入成本而難以停止,即使前景不佳。

這些偏誤會讓賭徒錯誤地評估勝率、高估自身能力,並在虧損後難以停止,導致行為失控。

4. 面對賭博成癮的家人或朋友,我能提供哪些實質性的幫助?

您可以:

- 保持冷靜與非批判: 以同理心溝通,避免指責。

- 鼓勵尋求專業協助: 提供戒賭機構、心理諮詢師或支持團體的資訊。

- 設定界線: 保護自身財務,不為其償還賭債,避免被操控。

- 參與家庭治療: 學習如何應對和支持成癮者。

- 自我照顧: 記住您也需要支持,可以向相關支持團體尋求幫助。

5. 戒賭的過程通常會經歷哪些階段,又有哪些常見的挑戰?

戒賭通常包括以下階段:

- 前思慮期: 否認問題,不認為需要改變。

- 思慮期: 開始意識到問題,但仍猶豫是否改變。

- 準備期: 決定改變,並開始計畫。

- 行動期: 採取具體措施戒賭。

- 維持期: 維持戒賭狀態,預防復發。

常見挑戰包括:強烈的賭博衝動、情緒波動、應對壓力失當、人際關係問題、財務壓力以及復發風險。

6. 在財務管理上,如何明確區分投資行為與賭博行為的本質差異?

投資與賭博的主要差異在於:

- 決策依據: 投資基於理性分析、市場研究和風險評估;賭博則多基於運氣、直覺或情緒。

- 風險管理: 投資會制定嚴謹的風險管理策略,如分散投資、止損;賭博則常缺乏有效風險控管,追求高槓桿。

- 時間維度: 投資著重長期價值增長和複利效應;賭博則尋求短期高額回報。

- 回報預期: 投資追求合理穩健的收益;賭博則期待一夜暴富,對回報預期不切實際。

7. 除了尋求專業心理諮詢,還有哪些自助或互助團體可以幫助戒賭者?

匿名戒賭會(Gamblers Anonymous, GA)是最知名的互助團體,提供12步驟康復計畫,讓戒賭者在匿名的環境中分享經驗、互相支持。此外,一些地區性的社區健康中心、教會或非營利組織也可能提供戒賭支持小組或輔導服務。對於家人,也有匿名戒賭者家屬會(Gam-Anon)提供支持。

8. 賭博成癮是否與特定的性格特徵、家庭背景或社會環境有關?

是的,多種因素可能增加賭博成癮的風險:

- 性格特徵: 衝動、易怒、尋求刺激、冒險傾向高、低自尊或有其他成癮傾向的人風險較高。

- 家庭背景: 若家庭成員有賭博或其他成癮問題,或家庭功能不健全,子女發展賭癮的風險可能增加。

- 社會環境: 賭博機會的可近性、社會對賭博的態度、同儕壓力、經濟壓力等都可能影響。

- 共病精神疾病: 伴有抑鬱症、焦慮症、躁鬱症或注意力缺陷過動症(ADHD)的人,也更容易發展賭博障礙。

9. 如何預防賭博行為演變成病態,特別是對於年輕族群?

預防措施包括:

- 建立正確的金錢觀: 了解金錢的獲取與管理,避免一夜致富的幻想。

- 風險教育: 教導賭博的真實風險,而非只強調獲利。

- 發展健康興趣: 鼓勵參與體育、藝術、學習等有益身心的活動。

- 限制接觸: 避免過早接觸賭博環境,尤其是在網路上。

- 家庭溝通: 建立開放的家庭溝通模式,讓孩子感到被支持。

- 自我設限: 參與娛樂性賭博時,預設時間和金錢上限並嚴格遵守。

10. 如果感覺到賭博衝動難以控制,有哪些即時的應對策略可以嘗試?

當賭博衝動來襲時,您可以嘗試:

- 轉移注意力: 立即從當前環境中離開,去做一些其他的事情,如散步、聽音樂、看書。

- 與人連結: 打電話給信任的家人、朋友或支持團體成員。

- 延遲衝動: 告訴自己「再等10分鐘」,通常衝動會在短時間內減弱。

- 回憶負面後果: 想想賭博曾帶來的痛苦和損失。

- 使用應對技巧: 進行深呼吸、冥想,或寫下自己的感受。

- 物理阻斷: 阻止自己接觸賭博工具或平台(如關閉電腦、刪除應用程式)。