益生菌的奧秘:從腸道健康到全身福祉的關鍵

你可能不曾看見它們的身影,但它們卻無時無刻在體內守護著你的健康——這些微小卻強大的夥伴,正是益生菌。近年來,隨著科學研究的深入,益生菌從原本僅被視為「幫助消化」的補充品,躍升為影響免疫、情緒甚至腦部功能的重要因子。根據世界衛生組織與聯合國糧食及農業組織的定義,益生菌是一類活的微生物,當攝入足夠數量時,能對宿主帶來健康益處。它們不僅棲息於腸道,更透過複雜的生理機制,參與營養吸收、免疫調節與神經訊號傳遞。這場發生在體內的微生態革命,正悄悄改變我們對健康的理解。

益生菌是什麼?深入了解這些友善的微生物

在我們的腸道中,住著數以兆計的微生物,構成一個錯綜複雜的生態系統,稱為腸道菌群。在這個微小世界裡,益生菌扮演著「守護者」的角色,與有害菌相互制衡。當好菌占優勢,腸道環境穩定,身體自然較不易出現消化問題或免疫失調;相反地,若壞菌過度增生,可能引發腹脹、腹瀉、免疫力下降等狀況。現代人飲食精緻、壓力大、抗生素使用頻繁,都容易破壞這層微妙的平衡。因此,適時補充益生菌,就像是為體內生態系統注入正能量,幫助重建健康的微環境。

益生菌的定義與作用機制

根據國際權威機構的共識,益生菌必須是「活的」且「攝入足量」才能發揮作用。它們的影響力並非偶然,而是透過多種科學驗證的途徑實現:

- 競爭排斥:益生菌會與有害菌爭奪腸道內的附著點與營養來源,就像佔據戰略要地,有效壓制壞菌的擴張空間。

- 產生抗菌物質:部分菌株能分泌乳酸、醋酸等有機酸,降低腸道酸鹼值,創造不利病原菌生存的環境,同時促進腸道蠕動。

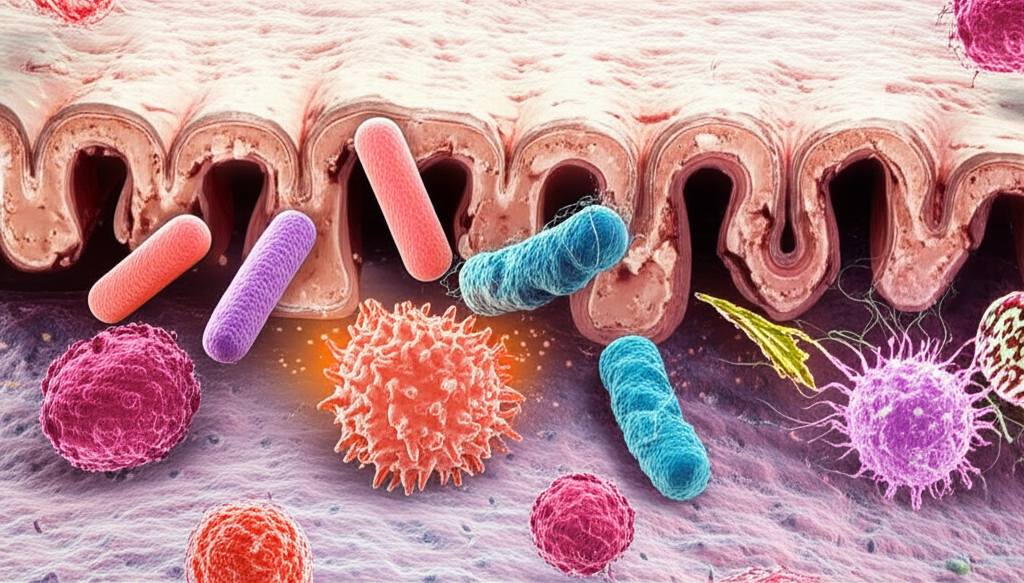

- 調節免疫反應:腸道是免疫細胞最密集的區域之一。益生菌可與免疫系統對話,刺激抗體生成,提升對病毒與細菌的防禦力,同時避免免疫過度活躍導致的發炎反應。

- 改善腸道屏障功能:它們能促進腸黏膜細胞的緊密連接,強化腸壁,減少毒素與未分解食物分子滲入血液,降低「腸漏症」風險。

- 幫助營養吸收:益生菌參與分解膳食纖維,產生短鏈脂肪酸(如丁酸),作為腸細胞的能量來源,同時協助合成維生素K與多種B群維生素,提升營養利用率。

常見益生菌菌株類型

並非所有益生菌都一樣,不同菌種與菌株具有獨特的功能。市面上主流的益生菌產品多以以下幾類為核心:

- 乳酸桿菌屬:常見於優格、泡菜等發酵食品中,如鼠李糖乳桿菌、嗜酸乳桿菌與植物乳桿菌,對改善腹瀉、促進消化有顯著效果,尤其在抗生素後期恢復腸道功能方面表現突出。

- 雙歧桿菌屬:是嬰幼兒與健康成人腸道中的優勢菌群,如比菲德氏菌、長雙歧桿菌與雷特氏B菌,擅長調節免疫、緩解便秘,並在維持腸道酸鹼平衡上扮演關鍵角色。

- 鏈球菌屬:如嗜熱鏈球菌,常與乳酸桿菌搭配用於乳製品發酵,雖不長期定殖於腸道,但能短期改善消化不適。

- 芽孢桿菌屬:例如枯草芽孢桿菌,因能形成耐熱耐酸的孢子,可在惡劣環境中存活,較易通過胃部到達腸道,適合對傳統益生菌敏感者。

益生菌對健康的關鍵益處

益生菌的影響早已超越腸胃道,延伸至全身系統。越來越多臨床研究證實,它們是維持現代人健康不可或缺的一環。

改善腸道健康與消化功能

腸道是健康的起點,而益生菌正是維持這條生命通道順暢的關鍵推手。

- 緩解消化不適:針對抗生素引起的腹瀉、旅行者腹瀉或腸躁症(IBS)等常見問題,特定菌株如鼠李糖乳桿菌GG與布拉酵母菌已被證實能有效減輕症狀。根據美國國家糖尿病、消化及腎臟疾病研究所(NIDDK)的資料,益生菌對於改善腸道功能紊亂具有潛在幫助。

- 幫助營養吸收:透過分解纖維素與複雜碳水化合物,益生菌產生的短鏈脂肪酸不僅滋養腸壁細胞,還能提升礦物質如鈣、鎂的吸收效率,對營養攝取不良者尤為重要。

- 平衡腸道菌群:當飲食失衡、壓力大或服用抗生素後,腸道菌相常會失調。補充益生菌有助於快速重建好菌優勢,恢復微生態穩定,預防後續健康問題。

增強免疫系統

你可能不知道,人體約七成的免疫細胞集中在腸道。這意味著腸道健康與抵抗力密切相關。益生菌透過與腸道相關淋巴組織互動,調節免疫細胞的活性,既能提升對外來病原的防禦力,也能避免免疫系統誤攻擊自身組織。研究顯示,長期補充特定益生菌的人,其感冒頻率與持續時間較短,尤其在季節交替或流感高峰期更顯差異。

影響情緒與腦部健康:腸腦軸線

科學界近年熱議的「腸腦軸線」,揭示了腸道與大腦之間的雙向溝通網絡。腸道中的益生菌能透過神經、內分泌與免疫途徑,將訊號傳遞至大腦。例如,某些菌株可促進血清素(又稱快樂荷爾蒙)的前驅物生成,進而影響情緒穩定。臨床試驗發現,連續服用特定複方益生菌數週後,參與者的焦慮與壓力感明顯降低。雖然這領域仍處於發展階段,但「腸道健康影響心理健康」的觀念已逐漸被大眾接受。

其他潛在益處

除了核心功能,益生菌在其他健康議題上也展現潛力:

- 過敏和濕疹:孕婦或新生兒補充特定菌株,可能降低嬰兒未來發生濕疹的機率,尤其在家族有過敏史的情況下更值得關注。

- 體重管理:腸道菌相差異與肥胖有關聯,部分研究指出,某些益生菌可能透過調節新陳代謝、增加飽足感或減少脂肪吸收,協助體重控制。

- 女性私密健康:陰道環境的健康依賴乳酸桿菌維持酸性pH值。當菌群失衡,容易引發細菌性陰道炎或念珠菌感染。補充專屬菌株有助於預防與輔助治療。

如何選擇適合自己的益生菌產品

面對超市、藥局與電商平台上數百種益生菌產品,消費者常陷入選擇困難。其實,挑選的關鍵不在於「價格」或「菌數」,而在於「是否對症」與「品質可靠」。

菌株種類與數量

真正的差異在於「菌株」,而非僅看菌種。例如,鼠李糖乳桿菌GG(LGG)是研究最完整的菌株之一,針對兒童腹瀉與免疫力提升有大量文獻支持;而雷特氏B菌HN019則在改善排便與免疫調節上表現出色。因此,選擇時應優先考慮:

- 目標導向選擇:若想改善腹瀉,可選含LGG或布拉酵母菌的產品;針對便秘,雙歧桿菌屬如B. lactis更具針對性;若為過敏預防,應尋找有臨床驗證的孕哺專用配方。

- 菌數(CFU):一般成人建議每日攝取10億至100億CFU。但數量並非越多越好,重點是這些菌能否活著到達腸道。有些高劑量產品若缺乏保護技術,反而可能在胃中被胃酸消滅。

產品形式與保存

益生菌的活性極易受溫度、濕氣與胃酸影響,因此產品設計至關重要。

- 活菌數保證:優質產品會標示「保存期限內的活菌數」,而非僅標示出廠時的數量。若需冷藏,務必確認運送與儲存過程是否符合要求。

- 特殊包裝技術:採用微膠囊包埋、腸溶膠囊或三層包覆技術的產品,能有效保護益生菌通過胃酸與膽鹽的考驗,提高定殖成功率。

安全性與品質認證

保健食品市場良莠不齊,選擇時需格外謹慎。

- 選擇信譽良好的品牌:優先考慮有長期研究背景、通過第三方檢驗的品牌,避免來路不明的低價產品。

- 查看成分標示:確認是否含有乳糖、麩質或其他可能引起過敏的添加物,特別是對敏感族群而言尤為重要。

- 臨床研究支持:真正有效的菌株應有科學文獻背書。如哈佛健康出版社所指出,不同菌株功效差異大,消費者應選擇針對自身需求進行過研究的產品。

益生菌的正確服用方式與注意事項

即使選對產品,若服用方式錯誤,也可能讓功效大打折扣。

服用時間與搭配

- 餐前或隨餐服用:食物可中和胃酸,提供緩衝環境,提高益生菌存活率。多數專家建議於早餐前或用餐時服用,但具體仍應依產品說明為主。

- 與抗生素分開服用:抗生素不分敵我,會同時殺死壞菌與好菌。若需同時使用,應間隔至少2至3小時,建議在服用抗生素後再補充益生菌,以維持腸道菌群穩定。

潛在副作用與適用人群

對大多數健康成人而言,益生菌安全性高,但仍有幾點需留意:

- 常見副作用:初期可能出現輕微脹氣、腸鳴或排便改變,通常在持續服用幾天後適應並緩解。

- 特殊人群注意:免疫功能嚴重受損者(如器官移植患者、接受化療者)、重症病人或先天代謝異常者,應在醫師評估後才考慮使用。嬰幼兒與孕婦雖可補充,但建議選擇專用配方並諮詢專業意見。

小結

益生菌不是神藥,卻是現代人維持健康的重要夥伴。從穩定腸道、強化免疫到支持情緒管理,它的作用範圍遠比我們想像得更廣。然而,效果取決於菌株的選擇、產品的品質與個人體質的匹配度。盲目跟風或追求高菌數,未必帶來預期效益。真正的關鍵,在於理解自身需求,選擇經過科學驗證的菌株,並搭配正確的使用方式。在邁向健康的道路上,益生菌或許無法一勞永逸,但若運用得當,它將成為你體內最忠誠的守護者。

益生菌什麼時候吃最好?

一般建議在飯前或隨餐服用益生菌。食物可以幫助益生菌抵抗胃酸,提高其存活率,使其更容易抵達腸道。然而,不同產品可能有不同建議,請務必參考產品包裝上的說明。

益生菌需要長期吃嗎?

這取決於個人的健康狀況和目標。對於某些慢性腸道問題或為了維持整體腸道健康,長期服用可能是有效的。然而,益生菌的效果會因人而異,建議諮詢醫師或營養師,根據個人情況制定服用計畫。

益生菌有副作用嗎?

益生菌通常被認為是安全的,但少數人在剛開始服用時可能會出現輕微的脹氣、腹部不適或排便習慣改變。這些症狀通常會在幾天內自行消失。免疫力低下或有嚴重疾病的人應在醫師指導下服用。

兒童可以吃益生菌嗎?

是的,許多益生菌產品是專為兒童設計的,通常用於改善消化問題、增強免疫力或緩解濕疹。然而,在給兒童服用任何益生菌產品之前,務必諮詢兒科醫師的意見,並選擇適合兒童年齡和劑量的產品。

如何判斷益生菌是否有效?

判斷益生菌是否有效,主要觀察以下幾點:

- 症狀改善:例如,消化不良、便秘、腹瀉等症狀是否有減輕。

- 整體健康感受:免疫力是否有所提升,較少生病。

- 排便規律性:排便是否變得規律且順暢。

請注意,益生菌的效果通常需要一段時間才能顯現,且因人而異。若無明顯改善,可考慮更換菌株或諮詢專業建議。