導言:回顧台灣史上最大吸金案「鴻源」

台灣作為一個經濟起飛的島國,過去的榮景下也埋藏著金融亂象的隱憂。「鴻源案」這樁事件,深深烙印在許多台灣人的腦海中。它不僅是台灣經濟史上最龐大的非法集資案,還像一面鏡子,照出人性中的貪欲與那個時代的狂熱交錯。這件事在1980年代末期攀上頂峰,最後以轟然崩潰告終,餘波至今仍讓人津津樂道,常被稱作「鴻源案1989一念間」的時代教訓。

這篇文章將仔細拆解鴻源案的前因後果,從它興起的時代脈絡、主要人物的集資伎倆,到資金斷鏈的崩潰、司法審理,以及對台灣社會經濟的長期影響。我們不只回顧這段往事,還會從中提煉經驗,與當今的金融騙局如IMB案或P2P借貸詐騙做對比,提供實用的警示,幫助讀者提升對金融風險的警覺,避免歷史重演。

鴻源案的緣起:台灣經濟奇蹟下的陰影

時代背景:泡沫經濟與民眾投資熱潮

1980年代的台灣,正值經濟高速成長,締造出令人驚豔的「台灣奇蹟」。外匯儲備躍居全球第二,股市和房地產市場如火如荼地飆升,似乎人人一投資就能發財。那時社會充斥著一股急於致富的風氣,許多人握有閒錢,卻不懂專業投資途徑,迫不及待尋覓高回報的機會。這種全民炒股、炒房的熱潮,為地下集資集團鋪平了道路,他們趁機利用人們的貪心和對金錢的渴望,編造出一連串的金融幻夢。

股市的非理性上漲,讓不少人夢想一夜致富,也助長了對高收益的盲目追求。傳統銀行的存款利率偏低,相對地,那些宣稱提供「異常高利」的非正規業者,就顯得特別吸引人。當時對金融監管的認知還不夠強烈,許多非法集資在早期未能及時被發現或制止,逐漸演變成大禍。

鴻源機構的成立與初期發展

鴻源機構是由沈長聲、劉鐵球、於勇等人在1980年代中期創辦。一開始以「鴻源投資公司」名義出現,宣稱涉足房地產和股市等多樣投資,並以高得驚人的利息(起初月息4分,後來升至6分,等於年利率48%到72%)向大眾募集資金。在低利率盛行的環境下,這種承諾迅速抓住民眾的眼球。

鴻源的集資方式一開始確實奏效,投資者準時拿到高利息,甚至拉親帶友加入。這是經典的龐氏騙局手法,靠源源不斷的新資金支付舊投資者的回報,營造出穩定獲利的表象。短短幾年,鴻源的資金像雪球般越滾越大,成為金融圈的巨頭,高峰時會員超過16萬人,集資總額逾新台幣1,000億元,無疑是台灣史上最嚴重的非法吸金事件。

核心人物與吸金手法解析

關鍵操盤手:沈長聲、劉鐵球與於勇

鴻源案能在台灣掀起軒然大波,離不開幕後幾位主導者。沈長聲被稱為「老狐狸」,是整個集資王國的靈魂。他講話極具說服力,擅長塑造個人魅力和公司形象,主要負責外部募資和宣傳活動。雖然沈長聲沒有金融背景,但他憑藉對人心的掌握和精巧的包裝,讓鴻源看起來像個正派機構。

劉鐵球和於勇則是他的得力助手,分工明確,共同支撐這個龐大體系。劉鐵球掌管資金調配和帳務,掌控錢流的走向;於勇專注宣傳和會員管理,策劃大型說明會來穩固信心。這三人默契配合,合力打造出鴻源這頭吸金怪獸的骨架。

高額利息與「老鼠會」式的資金運作

鴻源的集資核心,就在於用「高額利息」當作誘餌,搭配「老鼠會」式的傳銷擴張。他們向投資者保證年利率48%到72%,在當時的市場簡直是天方夜譚。早期投資者確實領到豐厚回饋,因此深信不疑,把積蓄甚至借款砸進去。

要維持這龐氏騙局,鴻源大力鼓勵會員拉新人,給介紹者豐厚佣金或額外利息。這讓投資者化身推銷員,主動把親友拖下水。這種「下線越多、上線賺越多」的結構,正是老鼠會的經典模式。資金主要來自新血的投入,用來餵飽舊人的利息,一旦新錢斷流,整個金字塔就會傾塌。

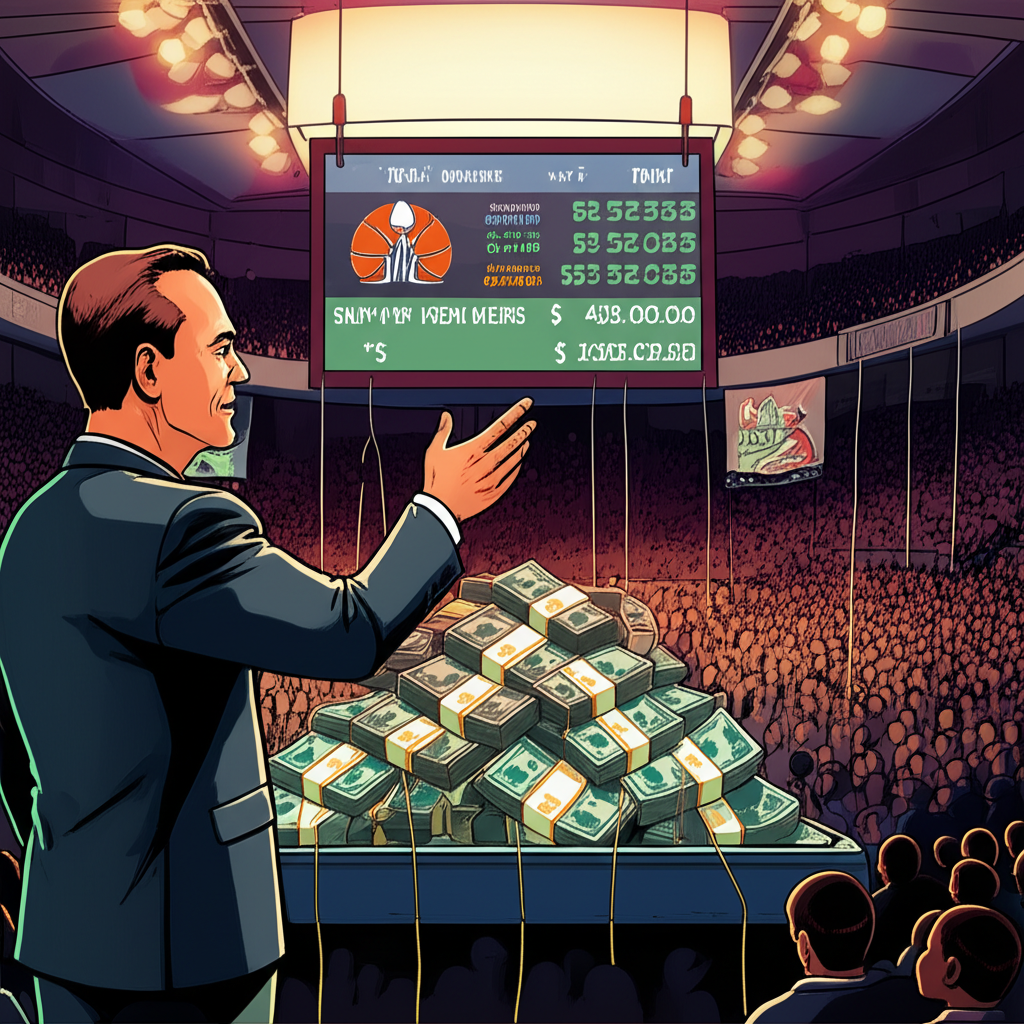

表面投資與「造勢」手法(鴻源籃球隊)

為了偽裝公司實力,鴻源砸大錢搞各種「造勢」和假投資。他們買進大量房產、股票,還組建「鴻源籃球隊」打進甲組聯賽,成為籃壇焦點。這些表面成就,讓民眾以為鴻源真有本事生財,從而加深信任。

此外,鴻源常在台北體育場或中華體育館辦大型說明會,吸引數萬人參與。沈長聲在台上激情演說,營造財富滿天飛的氣氛。這些活動精心設計,就是要築牢投資者的信心,讓大家視鴻源為可靠大企業,而非隨時崩盤的空殼。這種手法有效掩飾非法本質,短時間內吸納海量資金和會員。

資金鏈崩盤:從盛極一時到一夕瓦解

擠兌風暴的爆發與政府介入

龐氏騙局註定短命。當新投資者無法支撐舊利息,或社會對鴻源資金產生疑慮時,斷鏈危機就浮上檯面。1989年,台灣股市從高峰回落,經濟氛圍轉冷,新資金流入鴻源明顯減速。媒體報導非法集資的文章增多,引發投資者恐慌。

恐慌一觸即發,大批投資者湧向鴻源據點討錢。但鴻源早把錢用在利息、內部揮霍和私吞上,無法應付巨額提領。面對社會動盪,政府如財政部和法務部介入調查並取締,這也宣告鴻源帝國的終結。

鴻源自救會的成立與抗爭

崩盤後,數十萬投資者血本無歸,積蓄盡失,很多人債台高築甚至家毀人亡,社會瀰漫憤怒與絕望。受害者自發組成「鴻源自救會」,為權益奮鬥。

自救會多次上街抗議,在總統府、立法院和財政部前陳情,要求政府追款並懲辦嫌犯。這些行動轟動社會,對官府施加壓力。成員日夜奔波,透過法律和輿論求生機。他們的努力不只為個人,更呼喚社會公義,對台灣產生持久影響。

法律審判與判決結果

違反《銀行法》與非法吸金的定罪

鴻源案的法律核心是「非法吸金」。依台灣《銀行法》第29條,非銀行不得從事存款業務。鴻源未經許可,以投資顧問或互助會名義,用高利息向大眾募資,實為變相辦銀,嚴重擾亂金融秩序,害慘投資者。

檢方調查資金流、組織和模式後,法院認定違反《銀行法》第29條之1,即以借款或投資名義向多人收款,給付不成比例報酬,構成非法銀行業務罪。這是處理類似金融詐欺的關鍵依據。

沈長聲等人的刑責與量刑邏輯

主謀沈長聲、劉鐵球、於勇等被重判。沈長聲作為首腦,集資額巨大,判處多年徒刑。劉鐵球和於勇也因參與獲刑。

量刑考量集資規模、受害人數、社會危害、悔態度及贓款償還等。沈長聲服刑多年後假釋,2020年因病過世,享年80歲。這案改變他一生,但警示永存。

受害者的求償困境與資產清算

雖懲辦嫌犯,受害者追款卻艱辛。鴻源資產複雜,多被揮霍或轉移,可清算部分遠不足彌補損失。

法院查封資產變現後分給數十萬人,每人僅得微薄金額。多年訴訟後,多數仍無回報。這凸顯求償難題,強調預防重要,因為錢被捲走後,追回機會渺茫。

鴻源案的社會經濟影響與歷史教訓

對台灣金融秩序與民眾信任的衝擊

鴻源案震動1980年代末台灣,數十萬人損失慘重,家庭破碎,有人輕生。這不只摧毀對金融的信心,還挑戰監管體系。

事後政府強化打擊地下金融,修訂《銀行法》等法規堵漏洞。但信任重建需時。鴻源案讓人警醒,高報酬藏高風險,甚至詐局。它成金融史沉痛一課,推動知識普及和風險教育。

從鴻源案看現代金融詐騙的演變 (與 IMB 案、P2P 借貸詐騙的比較)

鴻源案雖是舊事,其集資本質在今詐騙中猶存。近年IMB案、P2P借貸詐騙與之相似,但手法進化。

下表比較鴻源案與IMB案:

| 特徵 | 鴻源案 | IMB 案 |

|---|---|---|

| 發生年代 | 1980年代後期 | 2020年代初期 |

| 主要誘餌 | 允諾超高年利率(48%~72%) | 宣稱投資不動產債權,保證高額利息(約9%~12%) |

| 包裝形式 | 投資公司、組建籃球隊、舉辦大型造勢活動 | 網路平台、金融科技公司、宣稱媒合不動產債權投資 |

| 吸金模式 | 典型的龐氏騙局、老鼠會結構,以新還舊 | 龐氏騙局變形,虛構債權標的,以新還舊 |

| 核心人物 | 沈長聲等 | 曾耀鋒等 |

| 法律依據 | 違反《銀行法》非法吸金 | 違反《銀行法》非法吸金、詐欺等 |

| 規模影響 | 吸金逾千億,逾16萬人受害,震驚全國 | 吸金逾25億,逾千人受害,影響近年金融秩序 |

| 現代啟示 | 警惕超高利潤承諾,認識龐氏騙局本質 | 警惕網路平台包裝下的金融詐騙,注意投資標的真實性 |

表格顯示,手法從實體轉網際網路,但核心——高利誘惑、假投資、以新還舊——不變。鴻源的高息或IMB的債權,都造「穩賺」幻象。無論包裝如何,高報酬都該警惕。

如何防範金融詐騙:給投資者的警示

鴻源案的經驗,對今人仍有價值。面對無盡詐騙,投資者應記住這些防範要點:

- 不貪高利: 天下無免費午餐,超高利息必藏風險,甚至是騙局。正常年報酬多在個位數或低雙位數。

- 審慎評估: 投資前詳查標的、公司背景和模式。勿信空頭承諾或未證實宣傳。

- 了解風險: 所有投資有風險,評估自身承受力。勿全押單一高險項目。

- 查證合法性: 確認機構有金融執照,受主管機關如金管會監管。金融監督管理委員會官網是查詢好幫手。

- 警惕「老鼠會」模式: 拉人頭才高報酬的模式,極可能是龐氏特徵。

- 保護個人資訊: 勿輕洩金融資料、帳密給不明對象或平台。

結論:歷史的回聲與永恆的警示

鴻源案是台灣經濟史難忘一頁,也是金融詐騙的重要章節。它揭露人性貪婪與僥倖,也暴露監管與防範的缺失。沈長聲雖已離世,但教訓在今日迴響。

從鴻源到IMB,詐團包裝升級,從實體到網路,但本質——操弄人性弱點、織高報謊言——如故。這歷史提醒,金融教育和警覺是護財關鍵。只有持續學習、保持清醒,才能避開類似陷阱,讓悲劇不再上演。

1. 鴻源案是什麼時候發生的?

鴻源案的非法吸金活動主要發生在1980年代中期至後期,大約從1986年開始,並在1989年達到崩盤的高峰。

2. 鴻源案的主謀是誰?他現在還活著嗎?

鴻源案的主謀是沈長聲。他因違反《銀行法》等罪名被判刑,服刑多年後獲假釋出獄。沈長聲已於2020年10月5日因病辭世,享壽80歲。

3. 鴻源案吸金了多少錢?有多少受害者?

鴻源案吸金總額估計高達新台幣1,000億元以上,受害者人數號稱超過16萬人,被譽為台灣史上最大規模的非法吸金案。

4. 什麼是「吸金案」?它跟「老鼠會」有什麼不同?

「吸金案」通常指未經主管機關許可,以高額利息或其他不合理報酬為誘餌,向不特定大眾非法吸收資金的行為,主要違反《銀行法》。「老鼠會」則是一種多層次傳銷的變形,特徵是透過拉攏下線、收取入會費或銷售虛假產品來獲利,其獲利主要來自於新會員的加入而非實際的產品銷售或投資收益。許多吸金案會結合老鼠會模式來擴大吸金範圍。

5. 鴻源案對台灣社會造成了哪些影響?

鴻源案對台灣社會造成了巨大的衝擊,包括:

- 數十萬家庭的財產損失,引發社會悲劇。

- 動搖了民眾對金融市場和政府監管的信任。

- 促使政府加強金融監管,完善《銀行法》等相關法規。

- 提高了社會大眾對金融詐騙的警覺性。

6. 鴻源案有被拍成電影或電視劇嗎?

目前沒有直接以「鴻源案」為主題的官方電影或電視劇。不過,這段歷史事件的影響深遠,可能在一些以1980年代為背景的影視作品中被提及或作為創作靈感。

7. 沈長聲的家人(如子女)是否也涉案?他們現在狀況如何?

主要涉案人為沈長聲、劉鐵球、於勇等核心幹部。關於沈長聲子女是否涉案的公開資訊較少,一般來說,法律主要針對直接參與非法吸金的核心成員進行追訴。沈長聲的家人目前生活狀況,並無詳細的公開報導。

8. 鴻源案和近期的 IMB 案有什麼相似之處?

鴻源案和近期的IMB案在核心本質上都屬於龐氏騙局,主要相似之處包括:

- 高利誘惑: 都以遠超市場行情的高額報酬吸引投資者。

- 虛假包裝: 都透過各種手段(如鴻源的實體投資、IMB的不動產債權)來營造合法且獲利豐厚的假象。

- 以新還舊: 資金運作模式都是依賴新加入者的資金來支付舊投資者的利息。

- 違反銀行法: 都涉及未經許可向大眾吸收資金,構成非法吸金。

9. 當年鴻源自救會的抗爭有成功嗎?

鴻源自救會的抗爭引起了社會廣泛關注,對政府形成了巨大的壓力,也促使政府加強對非法吸金的打擊。然而,就追回受害者全數損失而言,由於鴻源機構的資產早已被大量揮霍,實際追回的資金僅是杯水車薪,因此從完全挽回損失的角度看,抗爭並未完全成功。

10. 一般民眾應該如何避免陷入類似的金融詐騙?

為避免陷入金融詐騙,民眾應牢記以下原則:

- 不貪不信: 拒絕不合理的高額利息誘惑,對任何「穩賺不賠」的承諾保持懷疑。

- 多方查證: 投資前務必查證公司背景、合法執照與投資產品的真實性。

- 風險評估: 了解投資風險,不將雞蛋放在同一個籃子裡。

- 尋求專業建議: 諮詢合法的金融機構或專業顧問。

- 警惕人情攻勢: 詐騙集團常利用親友關係,務必保持理性判斷。