## Aperture 的中文核心定義:不只「光圈」那麼簡單

在英文中,Aperture 這個詞彙涵蓋了各種開口、孔洞或縫隙的概念,並不侷限於單一領域。當我們轉到中文環境時,它最容易讓人想到攝影上的光圈,但這只是其中一個層面罷了。這篇文章會從多角度來剖析 Aperture 在中文裡的翻譯方式、詞性特點、發音細節,同時涵蓋基礎解釋、攝影中的光圈應用、F 值計算、景深效果,延伸到光學和醫學等專業範疇,目的是讓讀者對這個詞有更全面的認識。

### Aperture 的發音與詞性解析

Aperture 主要用作名詞,國際音標是 /ˈæpərtʃər/,中文近似音可以想成「愛破車」。它總是描述物體上的一種開放空間或間隙,沒有其他詞性變化。

### Aperture 在普通語境下的多種中文翻譯與例句

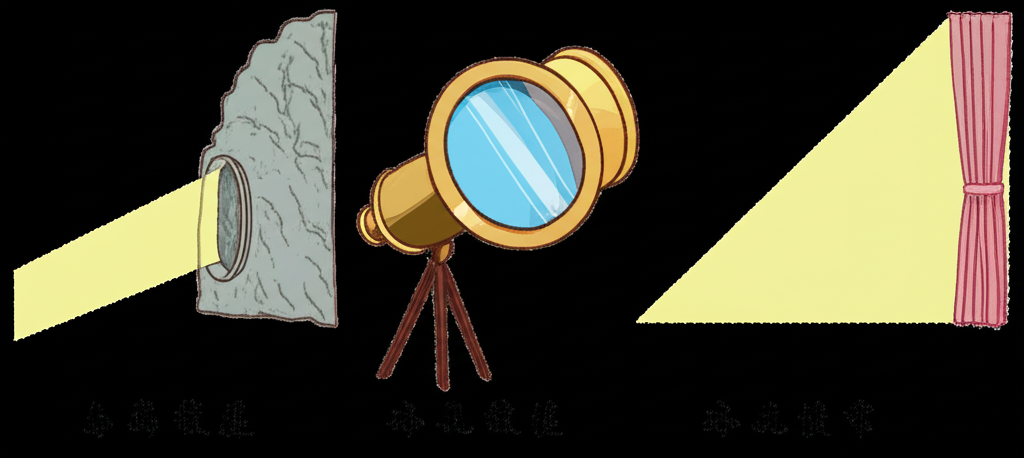

日常用法裡,Aperture 可以有幾種中文對應,視情境而定。最基本的包括開口、孔徑或隙縫這些說法,它們都強調物理上的空間缺口。舉例來說,根據 Collins 英語-中文詞典 的說明,這些基礎意思是通往專業應用的起點。

比如,開口常指物體表面的一個洞或通道。英文句子像「The cave had a small aperture at its entrance.」,翻成中文就是「洞穴入口有個小開口」。孔徑則更專注於圓形或規整開口的尺寸,例如「The telescope has a large aperture for collecting light.」可以譯為「望遠鏡有大孔徑來收集光線」。隙縫適合描述狹窄的裂口或縫隙,如「Light streamed through a tiny aperture in the curtain.」變成「光線從窗簾的小隙縫透進來」。

這些例子突顯了 Aperture 在一般情境下的實用性,無論是建築、自然還是簡單物件,都能看到它的身影。透過這些基礎用法,我們更容易過渡到更專門的領域。

## 攝影世界的核心:深入解析「光圈」Aperture

談到攝影,Aperture 的角色就變得格外突出,這時它直接對應到 光圈。光圈是鏡頭裡一個能調整大小的裝置,通常由幾片金屬葉片重疊而成,主要任務是調節進入感光元件的亮度。它與快門和 ISO 一起,組成曝光的三大要素,影響每張照片的成像品質。

### 光圈如何影響進光量與曝光?

光圈的運作方式有點像人眼的瞳孔,葉片張開時開口最大,讓更多光線湧入,這就是大光圈;葉片合攏時開口變小,光線減少,稱為小光圈。這種調整讓攝影師能精準掌握光線量,從而決定照片的明暗度。

大光圈(F 值數字小)適合低光環境,或是捕捉快速動作的時刻,因為它能快速補光。小光圈(F 值數字大)則用在光線充裕的場合,或是想拉長曝光時間的拍攝。舉個實際例子,在黃昏拍夜景時,用大光圈能避免照片過暗;白天拍廣闊風景,小光圈則能維持細節而不過曝。總之,透過光圈的變化,曝光變得更靈活可控。

### F值(光圈值)的意義與計算方式

F 值是評估光圈大小的標準指標,它是焦距除以光圈有效直徑的比值。簡單說,F 值小代表開口大,光進得多;F 值大則相反。計算公式是 F 值 = 焦距 / 有效口徑。以一支 50mm 鏡頭為例,如果口徑 25mm,F 值就是 2;縮到 6.25mm 時,就變成 8。

以下表格顯示常見 F 值與光量關係:

| F值 | 相對進光量 | 特點 |

| :– | :——— | :— |

| F1.4 | 4倍 | 極大光圈,進光量極多,景深極淺 |

| F2.8 | 2倍 | 大光圈,進光量多,景深淺 |

| F5.6 | 1倍 | 中等光圈,標準進光量,景深適中 |

| F8 | 0.5倍 | 較小光圈,進光量少,景深較深 |

| F16 | 0.25倍 | 小光圈,進光量少,景深深 |

從 F2.8 跳到 F4,光量減半;反過來從 F4 到 F2.8 則加倍。這套邏輯在 尼康攝影學堂 有更詳盡的解說,對於新手來說,練習調整 F 值是提升技巧的關鍵。

### 光圈與景深的奧秘:營造不同的畫面氛圍

景深指的是照片中清晰範圍,從前景到背景的銳利程度,而光圈是左右它的主要因素。大光圈如 F1.4 或 F2.8,會帶來淺景深,主體突出,背景柔焦成散景,這在人像或微距拍攝中特別迷人,能營造夢幻氛圍。小光圈如 F8 或 F16,則產生深景深,讓整個畫面都清晰,適合風景或建築照,捕捉環境全貌。

想像一下,拍攝一朵花:大光圈讓花瓣躍然眼前,背景綠葉模糊;小光圈則連土壤細紋都一覽無遺。攝影師藉此選擇,創造出獨特的視覺故事。事實上,許多專業作品的魅力,就來自對景深的巧妙運用。

### 光圈、快門、ISO:曝光鐵三角的協作關係

曝光鐵三角包括光圈、快門和 ISO,三者環環相扣,共同塑造照片效果。光圈管光量與景深,快門決定曝光時間與動態捕捉,ISO 則調整感光敏感度,影響噪點。

例如,在昏暗的室內拍運動賽事,你可能開大光圈補光,提高 ISO 保快門速度,但這會略增噪點;或許用三腳架慢門,避開高 ISO。平衡這三者,需要經驗累積,但一旦掌握,就能應對各種挑戰。補充一點,現代相機的自動模式雖方便,卻也鼓勵手動調整來精煉風格。

## Aperture 在科學與專業領域的延伸應用

Aperture 不只停留在攝影,它在科學界也有廣泛延伸,各領域的中文翻譯和用法各有側重,展現出詞彙的深度。

### 光學儀器中的「數值孔徑 (Numerical Aperture)」

數值孔徑簡稱 NA,是光學系統的核心參數,尤其在顯微鏡和光纖上。它衡量元件收集光線的角度,公式是 NA = n sinθ,其中 n 是介質折射率,θ 是最大半角。

在顯微鏡裡,高 NA 意味高解析度,能看清更細微結構,影像也更亮。在光纖通信,高 NA 光纖易耦合光源,提升傳輸效率,但也可能引起色散問題。如 FS.com 光纖技術文章 提到,這對數據品質至關重要。舉例,醫療顯微觀察細胞時,高 NA 能揭露隱藏細節,加速診斷。

### 光學系統中的「孔徑光闌 (Aperture Stop)」與「場光闌 (Field Stop)」

光學設計中,孔徑光闌限制光束寬度,影響亮度和景深,類似相機光圈;場光闌則定視場大小,控制畫面邊界。

兩者配合,讓光線路徑精準。例如,在投影機裡,孔徑光闌調亮度,場光闌框範圍。這種分工在高端儀器如太空望遠鏡上,更是不可或缺,確保影像品質。

### 醫學與解剖學中的「Aperture」:人體內的「孔道」

醫學上,Aperture 常指身體結構的孔洞,如外側孔(Lateral Aperture),是大腦第四腦室的開口,讓腦脊液流向蛛網膜下腔。胸廓上口(Superior Thoracic Aperture)連通頸胸,下口(Inferior Thoracic Aperture)由膈肌關閉。

這些孔道支撐生理循環,若阻塞易致腦積水或呼吸障礙。解剖學家透過它們理解人體運作,醫生則用來診斷疾病。補充來說,影像學如 MRI 常掃描這些區域,輔助治療。

## 總結:Aperture 的多維度理解與應用

Aperture 從簡單的開口、孔徑,到攝影光圈、光學數值孔徑,再到醫學孔道,展現多層次魅力。無論是語言學習、攝影實踐還是專業研究,精準把握它的含義都能帶來幫助。

不僅提升表達準確性,還能洞察背後科學原理。未來隨著技術進步,如 AI 成像或新醫材,Aperture 的應用會更廣,但核心仍是那個「開口」的本質。

Aperture 和 Iris 在英文中是否能互換使用?它們在中文語境下有何區別?

Aperture 和 Iris 在某些情況下容易混淆,但英文裡並非完全可替換。

- Aperture 泛指各種開口或孔徑。

- Iris 則專指眼睛的虹膜,或機械光圈的葉片部分。在攝影中,光圈葉片組常叫 iris diaphragm,但整體光線控制仍用 aperture。

中文裡,Aperture 譯為開口、孔徑或光圈;Iris 則是虹膜或光圈葉片。

攝影中的「大光圈」與「小光圈」各適用於哪些拍攝場景?

- 大光圈(F值小,如F1.4, F2.8): 適合低光環境、人像(淺景深突出主體)、微距(細節模糊背景)、或高速快門捕捉運動瞬間。

- 小光圈(F值大,如F8, F16): 用於光線充足場合、風景(深景深全清晰)、建築、團體照,或長曝如星軌、流水效果。

除了相機鏡頭,Aperture 的概念還應用在哪些常見的電子設備或日常用品中?

Aperture 的概念在生活中無處不在:

- 望遠鏡/顯微鏡: 調控光量與解析度的孔徑。

- 手機鏡頭: 固定光圈的 F 值規格影響拍攝。

- 手電筒: 光線發射的開口。

- 灑水器噴頭: 控制水流形狀的孔徑。

- 音響喇叭: 聲音輸出的開口。

在光纖通信領域,「數值孔徑 (Numerical Aperture)」對數據傳輸速度和質量有何影響?

光纖通信中,NA 影響深遠:

- 對傳輸速度: 高 NA 接收廣角光,但多模纖維易生模態色散,延遲光路徑,限速與距離。

- 對傳輸質量: 高 NA 增光耦合率,提高能效,但色散過大致信號失真。單模纖維低 NA 減色散,提升品質與長距傳輸。

相機鏡頭上的「F值」是如何計算出來的?它與光圈的實際物理尺寸有何關係?

F值(F-number 或 F-stop)用焦距除以光圈有效直徑得來。公式:F值 = 焦距 / 有效口徑直徑。

如 50mm 鏡頭口徑 25mm,F 值為 2。小 F 值表示物理開口大;大 F 值則小。它是比例值,反映開口與焦距關係,非絕對尺寸。

為什麼有些攝影師偏愛固定光圈鏡頭 (Prime Lens)?這與 Aperture 有什麼關聯?

定焦鏡頭(Prime Lens)受青睞,因其大光圈(如 F1.8、F1.4)優勢:

- 更好畫質: 結構簡單,優化易,影像銳利減像差。

- 強弱光表現: 多光入,低 ISO 曝好,少噪點。

- 淺景深: 易創散景,適合人像特寫。

- 輕便: 比變焦鏡小巧。

這些皆與 Aperture 設計相關。

Lateral Aperture (外側孔) 在人體解剖學中扮演什麼角色?

外側孔(Luschka 孔)是大腦第四腦室開口,在腦脊液循環關鍵:

- 讓 CSF 從腦室流蛛網膜下腔。

- 確保中樞神經系統流動,緩衝、營養、清除廢物。

- 阻塞易腦積水等病。

在顯微鏡下,調整 Objective Aperture (物鏡光圈) 會對觀察結果產生哪些影響?

調整物鏡光圈(NA 或孔徑光闌)影響多:

- 解析度: 大光圈集繞射光,高解析細節。

- 對比度: 小光圈限散光,邊緣清,但解析降。

- 亮度: 大光圈多光,影像亮。

- 景深: 大光圈淺,只薄層清;小光圈深。

依樣本調節,獲最佳影像。

Aperture Stop (孔徑光闌) 與 Field Stop (場光闌) 在光學設計上有何不同功能?

兩者在光學設計功能分明:

- 孔徑光闌 (Aperture Stop): 控光束直徑,影響亮度、解析、景深,管「光量」。

- 場光闌 (Field Stop): 限視場範圍,定影像大小,管「範圍」。

合力確保光學系統成像精準。

如何避免在攝影中使用過小光圈(例如 F22)可能導致的畫質下降問題?

小光圈如 F16、F22 易繞射,畫質軟。避法:

- 最佳範圍: 多鏡在中 F5.6-F11 銳利,盡用之。

- 調 ISO/快門: 深景需,適升 ISO 或慢門用架補曝。

- 景深合成: 多張疊加軟體,全清無小圈。

- 懂繞射: 全幅機小圈才顯,APS-C 較晚。