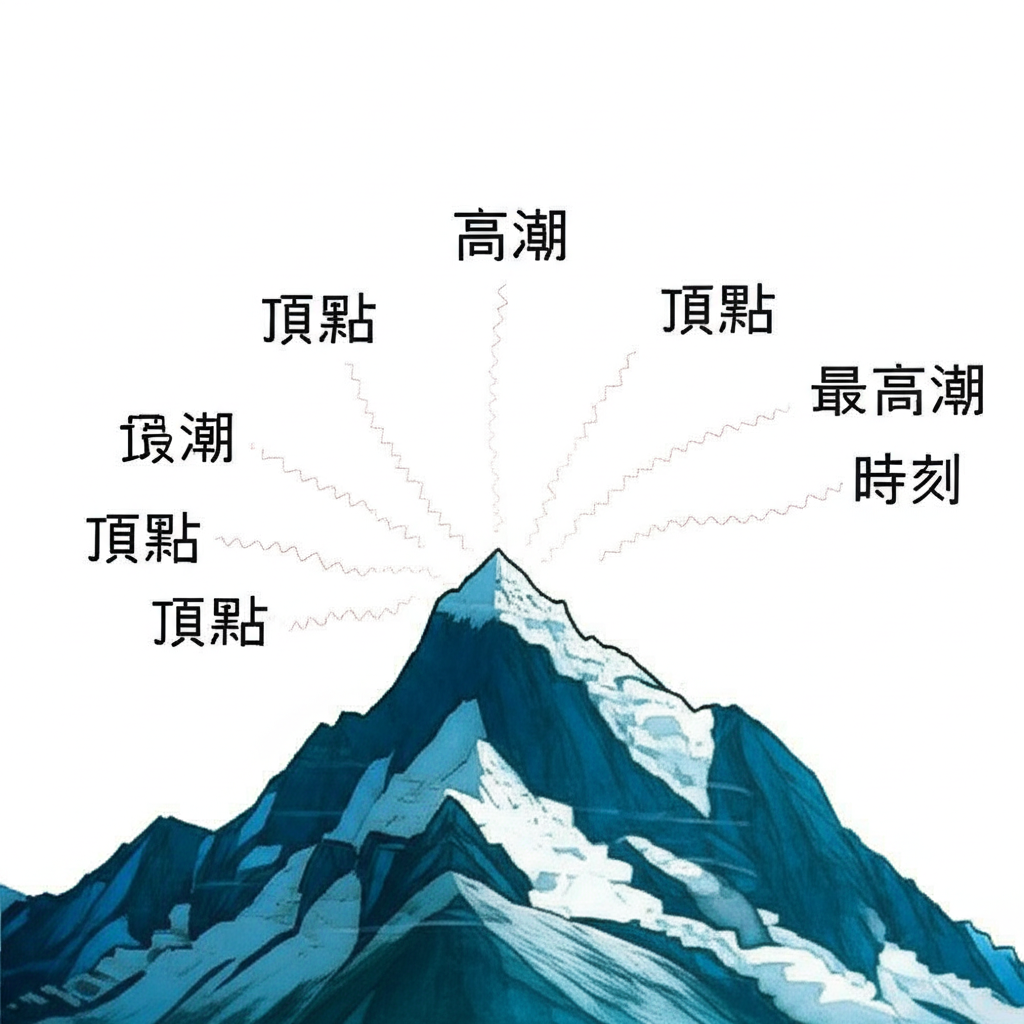

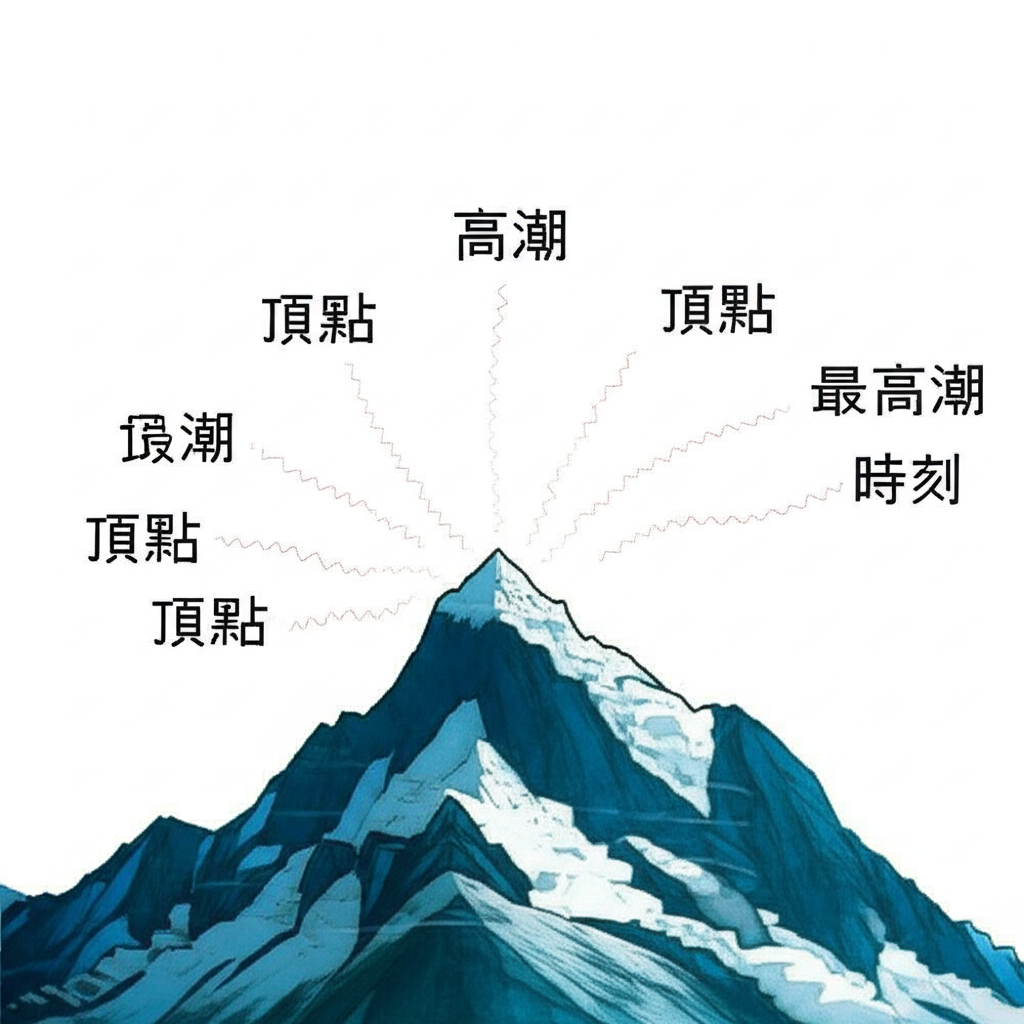

Climax 的核心中文翻譯與基本定義

「Climax」這個詞在英文中蘊含著多重層次的意義,但其核心概念始終圍繞著「事物發展的極致狀態」或「情緒與事件的最高點」展開。在中文語境裡,最普遍且被廣泛接受的翻譯包括高潮、頂點、最高潮與關鍵時刻。這些詞彙雖然語氣與使用情境略有差異,但都準確傳達了「達到巔峰」的內涵。例如,「高潮」常用於敘事或情感脈絡;「頂點」則偏向抽象或物理上的最高處;「最高潮」語氣更強烈,強調高潮中的巔峰;而「關鍵時刻」則側重於轉折性與重要性。

在語法功能上,Climax 具備雙重身分:既可作為名詞,也可作為動詞使用。當它作為名詞時,通常指某個具體的巔峰時刻,例如「這場比賽的高潮讓所有人屏息」——對應英文的 “the climax of the match”。而作為動詞時,則用來描述一個過程最終抵達頂峰的狀態,例如「緊張情勢最終爆發」可譯為 “The tension climaxed”。這種靈活的詞性轉換,使其能自然融入各種語境,從文學分析到日常對話皆適用。

Climax 的詞性變形與發音指南

掌握 Climax 的詞性變化,是正確運用此詞的關鍵。作為名詞時,它常與冠詞搭配,如 “a climax” 或 “the climax”,用來指涉特定事件或情節的最高點。例如,”the climax of the story”(故事的高潮)便是典型的名詞結構,強調某個具象的轉折點。而在動詞用法中,Climax 屬於不及物動詞,後接副詞或從句來補充說明高潮發生的時機與情境,如 “The protest movement climaxed in a massive rally”(抗議運動在一次大規模集會中達到高潮)。這種動態語意,凸顯了「累積—爆發」的過程感。

在發音方面,Climax 的國際音標為 [ˈklaɪmæks],重音落在第一音節。若以中文諧音近似模擬,可讀作「克萊麥克斯」。建議學習者將其拆解為「KLY-max」兩部分記憶:「KLY」發音類似「克萊」,口型需張開並快速滑過元音;「max」則與英文單字相同,發音短促有力。搭配語調練習與例句朗讀,能有效提升實際應用時的準確度。

Climax 在不同語境下的深度應用與例句解析

從詞源來看,Climax 源自希臘語 κλῖμαξ(klimax),原意為「梯子」或「階梯」。這個古老的意象巧妙呼應了現代用法中「逐步攀升至頂峰」的概念——就像攀爬一座階梯,每一階都累積張力,最終抵達頂端。這種由下而上的動態過程,不僅解釋了詞彙本身的演變軌跡,也深化了我們對「高潮」作為一種累積結果的理解。無論是情節推進、情緒堆疊,或是生態系統的長期演替,都能看到這股「階梯式上升」的邏輯軌跡。

正是這種源自詞根的隱喻力量,讓 Climax 能跨越領域,在文學、生理、事件發展乃至藝術創作中扮演核心角色。它的應用不僅限於描述瞬間的爆發,更常用來標記某個長期過程的終極成果。理解其在不同脈絡中的細微差異,有助於我們更精確地掌握語言的表達層次。

文學與戲劇高潮 (Literary and Dramatic Climax)

在敘事作品中,Climax 是情節發展的核心引擎,也是讀者情緒被推向極限的瞬間。它並非僅僅是「最刺激的場景」,而是所有伏筆、衝突與角色動機交織而成的轉折點。一旦這個時刻到來,故事的走向便無法逆轉。例如,在《哈利波特:死神的聖物》中,哈利主動走向佛地魔自首的那一幕,正是整個系列的敘事高潮——它不僅是戰鬥的前奏,更象徵主角完成從逃避到承擔的內在轉變。

莎士比亞的悲劇《羅密歐與茱麗葉》同樣提供經典範例:提伯特殺死麥丘西奧,羅密歐復仇反殺提伯特,這一連串事件構成了劇情的關鍵爆發點。在此之前,愛情與家族仇恨尚有調和可能;在此之後,命運之輪已無迴旋餘地。這正是高潮的本質:它不是單純的戲劇張力高峰,更是因果鏈的決定性節點。

例句:

- The novel’s dramatic climax occurs when the protagonist finally confronts his long-lost brother.(這部小說的戲劇高潮發生在主角終於面對失散多年的兄弟時。)

- The climax of the play left the audience in stunned silence.(這齣戲的高潮讓觀眾陷入震驚的沉默。)

Climax 與敘事結構:Rising Action、Falling Action、Resolution 的關係

要真正理解 Climax 的功能,必須將其置於完整的敘事架構中觀察。傳統的五段式故事結構(雖常簡化為四階段)清晰揭示了高潮所處的樞紐地位:

- Rising Action (鋪陳):故事開端,透過角色介紹、背景設定與衝突萌芽,逐步建立張力。此階段如同拉弓,為後續釋放能量做準備。

- Climax (高潮):所有張力匯聚至此,衝突迎來正面對決。這是故事的「引爆點」,主角通常在此做出關鍵抉擇。

- Falling Action (解說):高潮過後,情節開始收束。衝突的後續影響逐一浮現,為結局鋪路。

- Resolution (結局):故事塵埃落定,人物命運明朗,讀者獲得心理上的完結感。

以下表格進一步梳理各元素的功能與關聯:

| 元素 | 定義 | 功能 | 與 Climax 關係 |

|---|---|---|---|

| Rising Action (鋪陳) | 故事開端到高潮前的發展,建立衝突與懸念。 | 累積張力,引導讀者進入故事核心。 | 為 Climax 鋪路,提供背景與動機。 |

| Climax (高潮) | 故事中最緊張、最關鍵的轉折點,衝突達到頂峰。 | 決定故事走向,引起讀者情緒最高潮。 | 故事的核心,連結 Rising Action 與 Falling Action。 |

| Falling Action (解說) | 高潮後,衝突開始解決,情節逐漸平靜。 | 釋放張力,解釋高潮後的影響。 | 承接 Climax,為 Resolution 做準備。 |

| Resolution (結局) | 故事的最終狀態,所有衝突得以解決。 | 提供故事的最終答案,讓讀者獲得完結感。 | 是故事的終點,由 Climax 和 Falling Action 共同引導。 |

建議搭配劇情曲線圖(如 Freytag’s Pyramid)輔助教學,讓學習者直觀感受各階段在時間軸上的分布與張力變化。

生理與情感高潮 (Physiological and Emotional Climax)

在醫學與心理學領域,Climax 有其明確且專門的指涉。最廣為人知的便是性高潮(sexual climax),屬於性反應週期中的巔峰階段,伴隨生理上的肌肉收縮與心理上的愉悅感。此用法在中文語境中雖較為私密,但在專業討論或健康教育中屬常見術語,例如「提升性高潮體驗的因素包含心理安全感與身體放鬆」。

然而,Climax 的情感應用範圍更為廣泛。它可以形容任何情緒累積至極致的瞬間,不論是狂喜、悲痛或憤怒。例如,在一場足球賽的延長賽中,當主隊踢進致勝一球時,全場歡呼聲爆發——這一刻便是集體情感的高潮。同樣地,個人生命經驗中,如畢業典禮、求婚成功或親人離世,也都可能構成情感上的 Climax。

例句:

- The concert reached its emotional climax during the encore, with everyone singing along.(演唱會在安可曲時達到情感高潮,每個人都跟著唱。)

- Many factors contribute to a person’s ability to experience a physiological climax.(許多因素會影響一個人體驗生理高潮的能力。)

事件或過程的頂點 (Culmination of an Event or Process)

Climax 也常用來描述某項長期努力或大型活動的最高成就或最具代表性時刻。這種用法強調「累積—爆發—完成」的完整歷程。例如,一場奧運會的開幕式,經過數年籌備,最終在聖火點燃的瞬間達到高潮;這不僅是節目安排的高峰,更是國家形象與文化精神的集中展現。

學術研究亦然。一篇博士論文往往是研究者多年心血的結晶,因此可說是其學術生涯的 Climax。這種比喻性用法,突顯了「Climax」不僅是瞬間事件,也可以是長期投入的最終成果。

例句:

- The signing of the peace treaty was the climax of years of negotiation.(和平條約的簽署是多年談判的頂點。)

- The Olympic opening ceremony reached its climax with the lighting of the torch.(奧運開幕式隨著聖火點燃而達到高潮。)

- This research paper represents the climax of my academic career.(這篇研究論文代表了我學術生涯的最高點。)

Climax 的「對比」與「特殊」用法:Anti-climax 與 Climax Community

為了全面掌握 Climax 的語意光譜,必須進一步探討其對立概念與專業領域的延伸用法。這些特殊情境下的應用,不僅豐富了詞彙的深度,也提醒我們語言解讀必須依賴脈絡判斷。

Anti-climax(反高潮)解析

「Anti-climax」字面意義即為「反高潮」,指的是在高度張力累積之後,結果卻出乎預期地平淡、無力甚至荒謬。這種落差常被用於諷刺或黑色幽默。例如,一部懸疑片花了九十分鐘營造緊張氣氛,結果揭曉凶手竟是家裡養的貓——這樣的結局便構成典型的反高潮,觀眾的期待瞬間落空。

此手法在文學中亦常見。狄更斯的作品就擅長運用反高潮來批判社會現實,透過誇張的鋪陳與微不足道的結果對比,凸顯人性的荒誕。與真正的 Climax 不同,Anti-climax 並非釋放張力,而是以「消解」方式製造另一種心理衝擊。

例句:

- After all the build-up, the villain’s defeat felt like an anti-climax.(經過所有的鋪陳,反派的失敗感覺像是一個反高潮。)

- The long-awaited sequel turned out to be an anti-climax, failing to live up to expectations.(這部期待已久的續集結果令人失望,未能達到預期,可謂反高潮。)

其與 Climax 的根本差異在於:Climax 是張力的合理釋放,而 Anti-climax 則是期待的潰散。

Climax Community(極相群落)辨析

在生態學中,「Climax Community」是一個專業術語,中文譯為極相群落或頂級群落。它指的是生態系統在經歷長時間的演替(succession)後,所形成的穩定、自給自足的生物群體狀態。此時,物種組成與環境條件達成動態平衡,若無重大干擾(如火災、砍伐),此狀態可長期維持。

舉例而言,一座被棄耕的農田,可能先長出雜草,再演變為灌木叢,最終發展成鬱閉的森林。若該森林能持續穩定存在數百年,便可視為一個極相群落。溫帶地區的成熟橡樹林或亞馬遜雨林的原始林區,都是常見例子。

例句:

- A mature oak forest in temperate regions can be considered a climax community.(溫帶地區的成熟橡樹林可以被視為一個極相群落。)

- The study examined the biodiversity of a climax community in the Amazon rainforest.(這項研究檢視了亞馬遜雨林中極相群落的生物多樣性。)

值得注意的是,此處的「Climax」並無情緒或戲劇性色彩,而是純粹描述生態發展的終極穩定態。欲進一步了解,可參考 大英百科全書 的專業說明。

Climax 在流行文化中的應用與探討

Climax 一詞不僅存在於學術或教育語境,更深深滲透進流行文化,成為創作者表達極致體驗的關鍵詞彙。無論是作為作品名稱,還是用來形容劇情張力的爆發點,它都精準呼應了大眾對「高潮迭起」的期待。

電影與韓劇

在影視創作中,Climax 常被直接用作片名,傳達作品的核心主題。法國導演加斯帕·諾埃(Gaspar Noé)於2018年推出的電影《Climax》,便是典型代表。該片以一群舞者在派對中集體服藥後陷入瘋狂為主軸,透過扭曲的影像與音效,將觀眾拖入一場生理與心理的極限體驗。這部作品本身就是對「Climax」概念的影像化實驗——不僅是情節的高潮,更是感官的崩潰頂點。

在韓劇領域,雖然鮮少直接以「Climax」命名,但觀眾與評論者普遍使用此詞來標記劇情的關鍵爆發點。尤其在復仇劇、懸疑劇或愛情劇中,當主角身份揭曉、真相大白或最終對決來臨時,常被稱為「本劇的 climax 時刻」。這些段落通常搭配強烈的配樂、快速剪接與演員的爆發性演出,目的正是將觀眾情緒推向巔峰。

例句:

- The final twenty minutes of the thriller movie were a pure climax of suspense.(這部驚悚片的最後二十分鐘是純粹的懸