匯率是什麼?從基本定義到重要性一次搞懂

走在國際機場的換匯櫃檯前,或是打開手機查看出國旅行的預算,「匯率」這個詞總會悄然浮現。簡單來說,它就是兩種不同國家貨幣之間的兌換比例,告訴我們一塊錢能換到多少外國錢。舉例來說,當你看到「1美元換32元新台幣」,這代表在這個時間點,一美元的價值等同於32元台幣。這樣的交換機制看似微小,卻是全球經濟運作的核心樞紐,牽動著跨國企業的訂單、個人的海外消費,甚至是國家之間的經濟競爭。

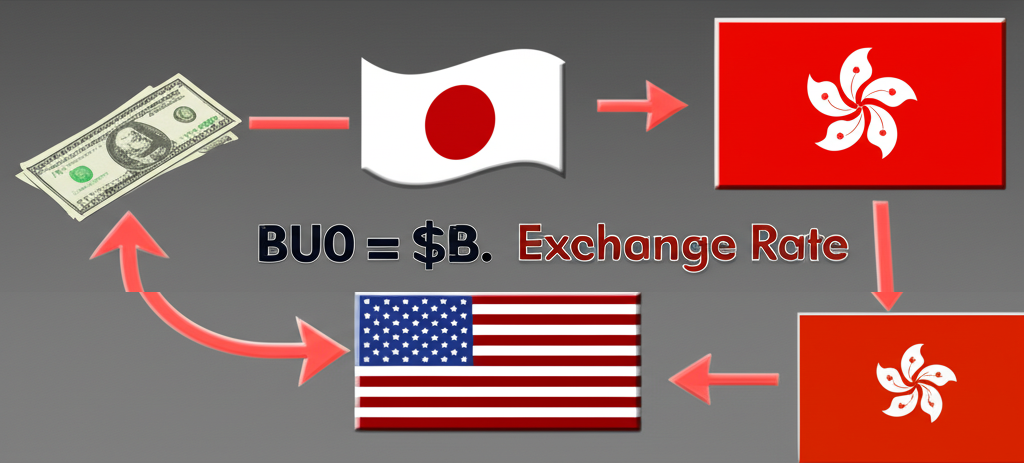

無論是台灣廠商出口半導體到美國、日本旅客來港消費,還是你打算在國外網站下單買書,都必須透過匯率進行轉換。它不僅是交易的工具,更是衡量各國經濟實力的尺規。當新台幣或港幣走強,代表我們可以用更少的錢買進國外商品;相反地,若本幣貶值,出國成本立刻上升。也因此,理解匯率不只是財經專家的專利,而是現代人理財與生活決策中不可或缺的一環。

為什麼我們需要匯率?

試想,如果沒有統一的換算標準,當一位美國觀光客想在香港餐廳點餐時,該如何知道一頓飯該付多少美元?又或者台灣企業向德國進口機械,該用什麼標準計算價格?正是因為有匯率的存在,這些跨國交易才能順利進行。它像是一種共通語言,讓不同國家的貨幣價值得以比較與交換,促進商品、服務與資金在全球自由流動。

更進一步來說,匯率反映了一國的經濟健康狀況。當市場對某個國家有信心,資金湧入,其貨幣通常會升值;反之,若經濟前景不明,資金外逃,幣值便可能下滑。這種動態調整機制,不僅影響企業的出口競爭力,也直接牽動民眾的生活成本。換句話說,匯率是一面鏡子,映照出國際資金的動向,也悄悄改變我們每個人的購買力。

匯率如何運作?直接與間接報價的奧秘

要真正看懂匯率,首先得掌握兩種主要的報價方式:直接報價與間接報價。這兩種方法雖然表達形式不同,但背後邏輯一致,只是觀察角度相反。

**直接報價法**,指的是以一單位外幣可以換到多少本國貨幣來表示。這是在亞洲多數地區,包括台灣與香港普遍使用的格式。例如:

– 1美元 = 32.00新台幣

– 1日圓 = 0.23港幣

在這種報價下,數字越大,代表外幣越貴、本幣越貶值;數字變小,則表示本幣升值。對一般民眾而言,這種方式直覺易懂,特別是在換鈔或旅遊規劃時,能快速掌握外幣的相對價值。

相對的,**間接報價法**則是以一單位本國貨幣能換到多少外幣來呈現。這在英國、澳洲等國家較常見。例如:

– 1新台幣 = 0.031美元

– 1港幣 = 0.128美元

在這種模式中,若你能用同樣的本幣換到更多外幣,代表本幣升值;反之則貶值。雖然對本地人來說稍顯抽象,但在國際金融市場的即時交易中,這種報價常被用於分析與決策。

在台灣與香港,銀行與媒體多採用直接報價,讓民眾更容易理解主要外幣的行情。清楚區分這兩種方式,是解讀匯率資訊的第一步,也能避免在換匯時產生誤解。

即期匯率與遠期匯率:時間因素的影響

匯率不僅因報價方式而異,也會根據交易的時間點區分為「即期」與「遠期」兩種類型。

**即期匯率**,顧名思義,就是「現在」就能成交的價格。你在銀行櫃檯換鈔、使用信用卡在海外刷卡,或是查看手機APP上的即時匯價,大多都是即期匯率。這種匯率反應的是當下的市場供需,波動較大,也最貼近個人日常的使用情境。

而**遠期匯率**,則是雙方約定在未來某個日期以固定價格交割的匯率。例如一家台灣公司三個月後要向美國進口原料,為了避免屆時美元大漲導致成本暴增,便會與銀行簽訂遠期合約,提前鎖定換匯成本。這種機制對企業而言是重要的風險管理工具,能幫助穩定財務預算,減少不確定性。

對一般消費者來說,遠期匯率較少直接接觸,但理解其存在,有助於明白為什麼企業會特別關注匯率走勢,以及金融市場如何透過工具來應對波動。

銀行牌告匯率:買入價與賣出價怎麼看?

走進銀行準備換錢,你一定會看到公告欄上列出兩組數字:買入價與賣出價。這不是錯誤,而是銀行營運的正常機制,兩者之間的價差正是銀行的服務利潤。

所謂的**買入價**,是指銀行願意向你「買進」外幣的價格。也就是說,當你手上有美元想換回新台幣時,銀行會用這個價格收購你的外幣。對銀行來說,這是他們「買」外幣的成本。

而**賣出價**,則是銀行「賣出」外幣給你的價格。當你要用台幣換美元現鈔,銀行就以這個較高的價格把外幣賣給你。換句話說,這是你「買」外幣所要付出的代價。

判讀原則很簡單:

– 你想「換外幣」→ 看銀行的「賣出價」

– 你想「換回本幣」→ 看銀行的「買入價」

舉例來說,若某銀行公告美元現金匯率為:買入31.80、賣出32.20,代表:

– 你用32,200元台幣,才能換到1,000美元

– 若你拿1,000美元去換,只能拿回31,800元台幣

中間的400元差額,就是銀行的換匯服務成本。因此,換匯前務必確認是「現金」還是「即期」匯率,因為現金匯率通常會比帳戶內的即期交易來得不利,這是因應鈔票運送、保管與防偽等額外成本所致。

匯率是誰訂的?解析市場機制與央行角色

很多人以為匯率是由政府或銀行「定價」,但實際上,它更像是由市場力量與政策干預共同塑造的動態結果。就像股市價格由買賣雙方決定一樣,匯率也取決於全球投資人對某種貨幣的需求與供給。

在外匯市場中,當對某國貨幣的需求上升,例如外資大量買進台灣股票、台灣企業出口暢旺賺進美元,或是國際觀光客湧入消費,都會增加該國貨幣的價值。反之,若資金外流、進口激增或經濟前景看淡,本幣就可能面臨貶值壓力。

然而,市場並非完全自由運作。各國中央銀行在其中扮演關鍵角色,尤其在維持金融穩定方面。

以**台灣中央銀行**為例,台灣採行「管理浮動匯率制度」。這表示匯率雖然由市場決定,但央行不會完全放任。當新台幣在短期內劇烈波動,或遭遇投機資金攻擊時,央行可能透過買賣外匯存底來平抑波動。例如,若台幣過度升值,央行可能賣出新台幣、買進美元,增加市場上的美元供給,以緩和升勢。

相對地,**香港金融管理局**則實施「聯繫匯率制度」,將港幣與美元掛鉤,維持在7.75至7.85之間的窄幅波動。這套制度自1983年實施以來,為香港帶來高度的匯率穩定性,但也意味著香港的利率政策往往需跟隨美國聯邦準備系統的步調。金管局會透過外匯市場操作,確保匯率不脫鉤,這種機制類似於一個自動調節的穩定器。

這兩種模式雖有差異,但目標一致:避免匯率劇烈震盪,保護經濟免受外部衝擊。市場供需與央行干預的互動,正是現代匯率形成的真實面貌。

各國匯率如何決定?彈性與干預的平衡

全球各國根據自身經濟結構與政策目標,選擇不同的匯率制度,主要可分為三類:

**浮動匯率制度**,如美國、日本與歐元區,匯率完全由市場供需決定,政府極少干預。這種制度的好處是能自動調節經濟失衡,例如貿易逆差時幣值自然貶值,有助於恢復出口動能。但缺點是波動較大,可能影響企業規劃。

**固定匯率制度**,如香港與部分小型開放經濟體,將本幣與某個主要貨幣或一籃子貨幣掛鉤。這種制度提供極高的穩定性,有利於貿易與投資信心,但代價是失去貨幣政策的獨立性——例如,即使本地經濟需要降息,若掛鉤的國家正在升息,也難以採取相反行動。

**管理浮動匯率制度**,如台灣、韓國等,介於兩者之間。允許匯率依市場機制波動,但央行保有干預權,可在必要時出手穩定市場。這種「有彈性的穩定」模式,讓台灣既能反映經濟基本面,又能避免過度波動對出口導向產業造成衝擊。

中央銀行常用的干預工具包括:

– **調整利率**:提高利率可吸引外資流入,支撐幣值;反之則鼓勵資金流出。

– **外匯市場操作**:直接買賣外幣,影響市場供需。

– **口頭干預**:透過公開發言引導市場預期,有時僅是一句聲明就能影響匯價走勢。

這些手段的組合運用,展現了央行在自由與穩定之間的精巧平衡。

影響匯率變動的關鍵因素有哪些?

匯率的升降並非隨機,而是由多項宏觀經濟變數交織作用的結果。掌握這些驅動力,有助於預判趨勢,做出更明智的財務安排。

首先,**利率差異**是短期資金流動的主要誘因。當某國利率相對較高,國際熱錢會快速流入,以追求更高報酬。這種資金需求推升該國貨幣價值。例如美國聯準會升息時,全球資金常湧向美元資產,導致美元走強。

其次,**通貨膨脹率**影響長期幣值。若一國物價持續上漲速度快於貿易夥伴,其商品在國際市場上的競爭力會下降,進口增加、出口減少,最終導致貿易逆差與幣值貶值。相對地,低通膨國家的貨幣通常較受青睞。

第三,**貿易差額**直接反映外幣供需。當出口大於進口(貿易順差),外國買家需支付本國貨幣購買商品,增加需求,有利幣值上揚;反之,若長期處於貿易逆差,需大量購入外幣支付進口,可能導致本幣貶值。

此外,**政治穩定性與經濟前景**也是投資人評估風險的重要指標。政局動盪、政策反覆或經濟衰退的國家,往往面臨資本外逃,連帶拖累幣值。相反地,結構健全、成長動能明確的經濟體,則容易吸引長期資金流入。

**國際資本流動**同樣關鍵。除了貿易,股市、債市與房地產等投資活動也會帶來龐大的資金進出。當外資大舉買進台灣上市股票,必須先換成新台幣,自然推升台幣需求。這類資金流動有時比貿易數據更快影響匯率。

最後,**政府財政狀況與政策方向**也不容忽視。高額財政赤字或沉重債務,可能引發對國家償付能力的疑慮,削弱市場信心。而財政刺激或緊縮政策,也會透過利率與成長預期間接影響匯價。

這些因素彼此牽動,形成複雜的動態系統。即使單一變數不顯著,長期累積效應仍可能引發匯率轉向。

匯率升值貶值對你我生活有何影響?

匯率的變動,不只是新聞裡的數字,而是切身可感的經濟現實。無論是出國旅遊、買進口商品,還是投資海外資產,都與幣值走勢息息相關。

當本國貨幣**升值**時,最直接的好處是「買外國東西變便宜」。進口車、精品、國外奶粉或3C產品的價格可能下調;出國旅遊、留學或海外網購的預算也能大幅降低。對消費者而言,國際購買力提升,生活品質相對提高。然而,這對出口導向的產業卻是挑戰。台灣的科技產品、香港的物流服務在國際市場上的價格變貴,可能失去訂單,影響企業獲利與員工薪資。

反過來,當本國貨幣**貶值**,進口成本上升,可能帶動國內物價上漲,形成「輸入性通膨」。民眾會發現進口商品變貴、油價上漲、連帶影響日常開支。但對出口業者來說,這反而是利多。同樣的產品,外國買家只需花較少外幣就能買到,競爭力提升,有利於接單與營收成長。

對個人投資者而言,幣值變化也會影響報酬。若你在美元資產升值期間持有美元存款或美股,換回本幣時可能額外賺取匯差收益。但若未做好評估,在本幣強勢時換入大量外幣,也可能面臨帳面虧損。

整體而言,匯率是一把雙面刃。它既可能為個人帶來消費紅利,也可能加重生活負擔;既可能助長企業外銷動能,也可能壓縮利潤空間。理解這層關係,才能在變動中掌握先機。

實用換匯指南:如何查詢、換算與聰明運用匯率?

知識的終極價值在於應用。掌握匯率原理後,下一步就是如何在現實中聰明操作,讓每一分錢都發揮最大效益。

查詢即時匯率的管道

現在獲取匯率資訊非常便捷。最可靠的來源是**各大銀行的官方網站或手機APP**,如台灣銀行、兆豐銀行、香港上海匯豐銀行、渣打銀行等,都會即時更新即期與現金匯率,並清楚標示買入與賣出價。

此外,**財經新聞平台**如鉅亨網、奇摩股市、經濟日報等,也提供即時匯率走勢圖與歷史資料,適合追蹤長期趨勢。若只是快速查詢,直接在**Google搜尋**「美元匯率」或「日圓換台幣」,通常會在結果頂部顯示即時轉換器,方便又直覺。

對於經常出國的人,**貨幣轉換器APP**是必備工具。許多免費應用程式支援離線查詢、多國幣別切換,甚至能即時計算購物金額,幫助你在當地消費時快速比價。

匯率換算與計算公式

一旦知道銀行的牌告匯率,換算其實很簡單。記住兩個核心公式:

1. **用本幣換外幣**(例如台幣換日圓):

> 可得外幣金額 = 本幣金額 ÷ 銀行「賣出價」

範例:你有30,000元台幣,銀行美元賣出價為32.00

→ 30,000 ÷ 32.00 = 937.5美元

2. **用外幣換回本幣**(例如美元換台幣):

> 可得本幣金額 = 外幣金額 × 銀行「買入價」

範例:你有500美元,銀行買入價為31.80

→ 500 × 31.80 = 15,900元台幣

務必留意,銀行通常會區分「現金匯率」與「即期匯率」。前者適用於鈔票兌換,因涉及實體處理成本,價格會較差;後者則用於帳戶內轉帳,條件較優。若有大額需求,建議優先考慮即期交易。

聰明換匯的實用技巧

要讓換匯效益最大化,可以採取以下策略:

– **比較多家銀行**:不同銀行的匯率與優惠活動常有差異,利用比價工具找出最划算的選擇。

– **分批換匯**:避免一次性換在高點。可將資金分幾次投入,分散風險,平滑平均成本。

– **善用外幣帳戶**:若預期未來有長期需求(如留學分期付款),可在匯率低點時分批買入外幣存入帳戶,鎖定有利價格。

– **注意手續費**:有些銀行雖匯率佳,但另收服務費,務必確認總成本。

– **活用金融卡與信用卡**:在海外使用信用卡消費,通常適用銀行間的批發匯率,往往比現金兌換更划算。部分銀行也提供無海外交易手續費的卡片,值得優先使用。至於提款卡,在當地ATM提現的匯率通常也較優,但需留意每筆提款的手續費。

這些技巧看似微小,累積下來卻可能省下數百甚至數千元,讓你的海外支出更精明。

結語:掌握匯率,成為聰明理財人

匯率不是遙不可及的經濟理論,而是與我們生活緊密相連的現實課題。從出國旅遊的預算規劃,到海外投資的報酬評估,它無所不在。理解它的運作機制、影響因素與實際應用,能讓我們在面對國際金融變動時,不再只是被動承受,而是能主動因應。

無論你是計畫下一趟旅行、考慮購買海外基金,或只是想更懂新聞中的經濟議題,匯率知識都是現代人必備的理財素養。透過持續關注市場動態,善用工具與策略,你將能更自信地管理個人財務,在全球化的浪潮中,讓每一分錢都走得更遠、更聰明。

匯率升值和貶值是什麼意思?對我的生活有什麼影響?

匯率升值代表本國貨幣能兌換更多外幣,使進口商品變便宜、出國旅遊費用降低,但出口商品競爭力下降。匯率貶值則相反,進口商品變貴、出國費用增加,但有利於出口。對個人而言,直接影響海外消費成本與投資收益。

各國匯率是如何決定的?是誰在背後操縱匯率?

匯率主要由外匯市場的供需關係決定,當對某種貨幣的需求增加,其匯率就會上升。各國中央銀行(如台灣中央銀行、香港金管局)會在外匯市場中進行干預,以維持匯率穩定或達成特定政策目標,但並非「操縱」,而是為了平穩市場波動或維持其匯率制度。

我該如何看懂銀行牌告的買入價與賣出價?

銀行牌告的「買入價」是銀行向您買入外幣的價格(您將外幣換回本幣時適用);「賣出價」是銀行向您賣出外幣的價格(您用本幣換外幣時適用)。簡單記:您想換外幣,看銀行「賣出價」;您想換回本幣,看銀行「買入價」。

匯率換算有什麼簡單的公式嗎?

- 如果您要用「本幣換外幣」:可換取的外幣金額 = 本幣金額 / 銀行「賣出價」。

- 如果您要用「外幣換回本幣」:可換回的本幣金額 = 外幣金額 * 銀行「買入價」。

除了利率和通膨,還有哪些因素會影響匯率的變動?

除了利率水準差異與通貨膨脹率,匯率還受到貿易差額(出口與進口的平衡)、政治穩定性、經濟展望、國際資本流動(外資進出)、以及政府的財政與貨幣政策等因素的綜合影響。

我出國旅遊或進行海外網購時,該如何聰明換匯才能省錢?

您可以多方比較不同銀行的匯率、分批換匯來分散風險、善用外幣帳戶在匯率低點時買入,並留意銀行手續費。此外,選擇使用提供較優惠匯率和較低海外交易手續費的信用卡或提款卡,也是省錢的好方法。

中央銀行對匯率的干預方式有哪些?為什麼要干預?

中央銀行會透過買賣外匯、調整利率、公開市場操作或口頭干預等方式影響匯率。干預的目的是為了維持金融市場穩定、避免匯率過度波動對經濟造成衝擊,例如保護出口競爭力或抑制輸入性通膨。

即期匯率和遠期匯率有什麼不同?哪種對我比較重要?

即期匯率是當下立即進行交易的匯率,適用於日常換匯、刷卡消費等。遠期匯率則是約定未來某個時間點以預先確定的匯率進行交易,主要用於企業避險。對於一般個人而言,即期匯率是更常接觸且更重要的。

匯率波動對台灣或香港的經濟發展有何重要性?

匯率波動對台灣和香港這類高度依賴國際貿易的經濟體至關重要。匯率升值可能影響出口競爭力,但有利於進口;貶值則反之。它直接影響進出口廠商的獲利、物價水準、外資吸引力及國民實質購買力,進而影響整體經濟增長。

如果我想查詢即時匯率,有哪些可靠的管道和工具可以使用?

您可以透過各大銀行的官方網站或手機APP、可靠的財經新聞網站(如鉅亨網、奇摩股市)、Google搜尋結果中的匯率轉換器,或下載市面上的貨幣轉換器APP來查詢即時匯率。