「覆盤」還是「復盤」?釐清一字之差,掌握高效學習的關鍵技術

「覆盤」與「復盤」,這兩個詞在口語中發音相同,在書寫上僅差一筆,卻承載截然不同的語義與文化底蘊。尤其在商業決策、專案管理與個人成長的語境中,錯誤使用不僅可能導致溝通誤解,更可能無形中削弱表達的專業性。你是否曾在報告中寫下「本次專案進行覆盤」,卻不知這個用法在大陸職場早已被視為不精準?又或者,你聽過「復盤」這個概念,卻始終無法掌握其真正的操作內涵?

其實,這不僅是文字選擇的問題,更牽涉到一種深層的學習哲學與系統性思維。真正的「復盤」,並非只是事後回顧,而是一套源自古老智慧、經過現代組織驗證的學習方法論。它要求我們不只是「知道發生了什麼」,更要理解「為何會如此」,並進一步決定「未來該怎麼做」。當多數人停留在表面總結時,懂得正確執行「復盤」的人,早已將經驗轉化為競爭優勢。

本文將從詞源辨析出發,深入拆解「復盤」的本質與實踐框架,並釐清兩岸三地在使用上的差異。我們不僅要解決「該用哪個字」的困惑,更要帶你掌握這項被聯想、華為等企業視為核心能力的成長技術。無論你是管理者、創業者、投資人,或單純追求自我提升的學習者,都能從中獲得可立即應用的洞察與工具。

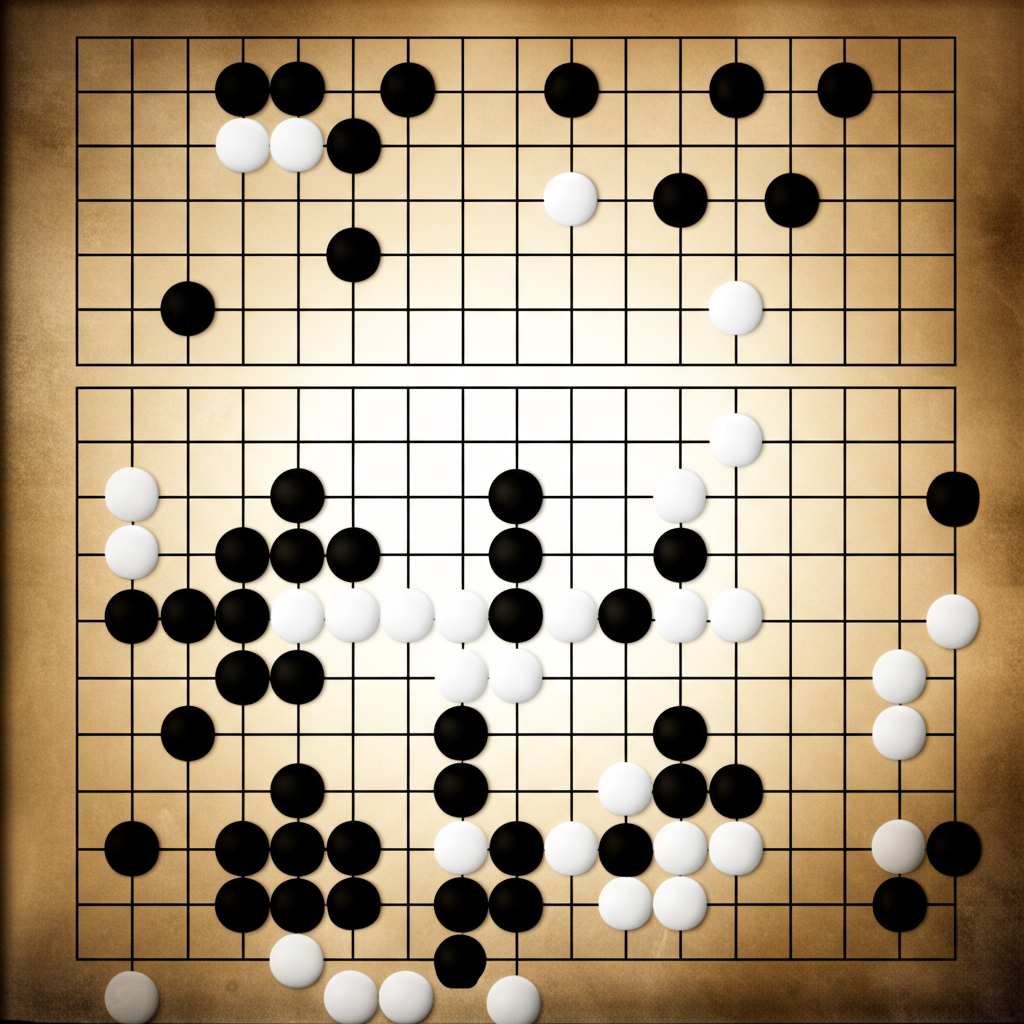

圍棋中的「復盤」:重演棋局,學習致勝關鍵

若要真正理解「復盤」的精髓,必須回到它的起點——圍棋。在這項講究布局、計算與心理博弈的古老遊戲中,「復盤」(又稱「覆局」)是職業棋士精進棋藝的核心日常。一局對弈結束後,雙方不會立刻離席,而是靜下心來,將整盤棋從頭再走一遍。這個過程不是表演,也不是形式,而是極其嚴謹的自我檢視。

棋手會依序重現每一步落子,一邊回憶當時的思考脈絡,一邊評估每一步的合理性。他們會問:「這步棋的目的是什麼?對手可能的反擊有哪些?是否有更優的下法?」透過這種近乎苛刻的檢討,棋手得以跳脫當下的情緒與時間壓力,以第三者的眼光審視自己的決策邏輯。這種從實戰中提煉策略的能力,正是「復盤」最原始也最純粹的精神。

正如大紀元曾有文章提及,圍棋復盤不僅是技術分析,更是一種人生智慧的體現。它教導人們如何面對失誤、如何理解對手、如何在混亂中尋找秩序。這種思維方式,早已超越棋盤,成為現代人在複雜環境中生存與成長的重要資產。

跳脫棋盤:「復盤」思維的現代轉譯

隨著知識經濟的興起,組織與個人面對的挑戰越來越複雜,單靠直覺或經驗已難以應對。這時,源自圍棋的「復盤」方法,被逐步引入企業管理與個人發展領域,並發展出更完整的操作體系。

在現代應用中,「復盤」不再侷限於重現物理動作,而是指針對任何已完成的任務、專案或決策,進行有結構的回顧與分析。它的目標很明確:不是為了責備或慶功,而是為了學習。無論是一場行銷活動的成效、一次客戶談判的結果,或是一次個人目標的達成情況,都可以成為復盤的對象。

這種思維的轉化,讓「復盤」從小眾的專業術語,變成跨領域的通用能力。它強調的是一種主動學習的態度——不讓任何一次經驗白白流逝,而是系統性地將「做過的事」轉化為「能用的知識」。在這個意義上,「復盤」已不僅是一種工具,更是一種成長型思維的實踐。

「復盤」為什麼重要?高效學習與決策的基石

在資訊爆炸、節奏飛快的時代,很多人誤以為「多做」就等於「學得多」。但現實是,若缺乏有效的反思機制,再多的實踐也可能只是原地踏步,甚至重複犯錯。這正是「復盤」之所以關鍵的原因:它填補了「經驗」與「智慧」之間的鴻溝。

提升決策品質:從錯誤中汲取教訓

每一個決策背後,都藏著一連串的假設、判斷與資訊處理過程。當結果不如預期時,多數人只會說「這次運氣不好」或「市場有變」,但真正具備復盤能力的人,會進一步追問:「我們當時是根據什麼資訊做判斷?這些資訊是否完整?決策流程是否有盲點?」

透過復盤,我們能釐清哪些是不可控的外部因素,哪些是可改善的內部問題。例如,一場產品上市延遲,表面看是供應鏈問題,但深入分析可能發現,其實是專案初期風險評估不足,導致應變時間被壓縮。這樣的洞察,才能真正避免「下次還會發生」。

更重要的是,復盤幫助我們修正「思維模型」。當我們反覆檢視自己的決策邏輯,就能發現潛在的認知偏誤,例如過度自信、確認偏誤或群體盲思。這些隱形的陷阱,往往比外在因素更具破壞性,而復盤正是對抗它們的最有效武器。

加速個人與團隊成長:建立學習型文化

對個人而言,復盤是一種高效率的自我對話。它讓我們不只「經歷」人生,更能「理解」人生。透過定期反思,我們能更清楚自己的優勢與盲點,進而調整行動策略。例如,一位業務人員發現自己總是在談判後段失去耐心,經由復盤可能意識到這是情緒管理問題,而非技巧不足,進而主動尋求改善方法。

在團隊層面,復盤的價值更加顯著。許多組織面臨的困境是:專案結束後,知識隨人員離職而流失;成功經驗無法複製,失敗教訓一再重演。而系統性的團隊復盤,正是解決這些問題的關鍵。

當團隊成員共同回顧一個專案,每個人的視角都能補足集體認知的缺口。有人看到流程問題,有人察覺溝通斷層,有人發現資源錯配。這些分散的洞察,經過結構化整理,就能凝聚成團隊的「集體智慧」。久而久之,組織不再依賴個人英雄,而是建立起可持續累積的學習能力。

釐清「覆盤」與「復盤」:台灣、香港與中國大陸的語境差異

儘管「覆盤」與「復盤」在台灣與香港常被混用,但在專業語境中,兩者的差異不容忽視。這種差異不僅是文字正誤的問題,更反映了對「學習方法論」理解的深度。

「復盤」:專業語境下的嚴謹詞彙

在中國大陸的企業管理實踐中,「復盤」已成為標準術語,廣泛應用於互聯網、製造、金融等各個行業。它不僅是一個動詞,更代表一套完整的學習流程。當企業說「我們要做一次專案復盤」,通常意味著將召開正式會議,依照既定框架,從目標回顧、過程還原到行動規劃,一步步完成知識萃取。

這個詞之所以被嚴格使用,正因為它承載了特定的方法論與精神。它提醒我們:學習不是隨意聊聊,而是有目的、有結構的知識建構過程。在這個脈絡下,「復」字的「重複、再現」之意,精準呼應了「重演過程以檢討得失」的核心概念。

「覆盤」:常見的誤用與廣義回顧

相較之下,「覆盤」在中文語境中並無明確出處。「覆」字本意為覆蓋、傾覆,與「重新檢視」毫無關聯。在台灣與香港,這個詞的流行,多半源於「復」與「覆」同音,加上對「復盤」一詞的專業背景不熟悉,導致習慣性誤寫。

雖然在口語中,「我們來覆個盤」可能被理解為「回顧一下」,但這種用法缺乏「復盤」所強調的系統性與學習導向。它更接近「總結」或「檢討」,卻少了深入分析與行動轉化的環節。在跨海溝通或專業文件中使用「覆盤」,可能讓熟悉大陸商業術語的讀者感到困惑,甚至懷疑寫作者的專業度。

風傳媒就曾專文探討此一兩岸用語差異,指出這類詞彙誤用雖不影響基本溝通,但在精準表達與專業形象上,仍存在顯著落差。

兩詞辨析表格:用法、語源與情境對比

為了更清晰地辨別兩者,以下表格將對「覆盤」與「復盤」進行詳細對比:

| 特徵 | 復盤 (Fù pán) | 覆盤 (Fù pán) |

|---|---|---|

| 字面意思 | 重新擺放棋局(復,恢復、重複) | 覆蓋、傾覆之意(覆,覆蓋、翻倒) |

| 語源 | 圍棋術語,指賽後重演棋局檢討得失。 | 無明確語源,多為「復盤」之誤寫或口語化。 |

| 常見使用地區 | 中國大陸(專業語境廣泛使用) | 台灣、香港(多為口語、習慣性誤用) |

| 適用情境 | 商業管理、專案管理、個人成長、投資分析等,強調系統性學習與改進。 | 廣義的回顧、檢討、總結(非專業、非系統性)。 |

| 專業程度 | 高,具備特定方法論與目的。 | 低,為非標準用法,可能造成語意模糊。 |

| 核心目的 | 從經驗中萃取教訓,轉化為能力,提升未來表現。 | 泛指回顧事件,不強調系統性學習流程。 |

實戰「復盤」五步驟:從經驗到能力轉化

「復盤」不是空泛的概念,而是一套可複製的操作流程。聯想集團創始人柳傳志曾將其系統化,成為企業內部標準作法。以下五個步驟,正是將「做過的事」轉化為「未來能力」的關鍵路徑。

步驟一:回顧目標與期望

復盤的第一步,是回到起點。我們必須清楚記得,當初設定的目標是什麼?希望達成的成果為何?這個動作看似簡單,卻極其重要。許多復盤失敗,正是因為參與者對「原本要什麼」記憶模糊,導致後續分析失去基準。

例如,一場社群活動的目標是「提升品牌好感度」,但執行時卻偏重「增加追蹤人數」,結果數據亮眼,但用戶留言卻多為負面。若不先釐清原始目標,就無法正確評估成敗。因此,這一步必須依據文件或記錄,精確還原「最初的承諾」。

步驟二:陳述過程與結果

接下來,是客觀描述「實際發生了什麼」。這個階段要像記者寫新聞一樣,只陳述事實,不夾帶評論。可以依時間軸列出關鍵事件,搭配數據、截圖或會議紀錄,讓整個過程清晰可見。

重點在於「還原」而非「解釋」。例如,「活動前三天才完成主視覺設計」是事實,「因為設計師偷懶」則是主觀判斷,應避免在此階段出現。只有建立共同的事實基礎,後續分析才不會各說各話。

步驟三:分析原因與關鍵因素

這是復盤的靈魂所在。我們要深入探究:「為什麼會有這樣的結果?」這不僅要分析表面原因,更要追問根本問題。常用的工具有:

- 5 Why 分析法:連續追問五次「為什麼」,穿透表層現象。

- 魚骨圖:從人、事、時、地、物等面向,系統性歸納可能原因。

- SWOT 分析:評估內部優劣與外部機遇威脅,掌握全局視角。

例如,活動參與度低,可能表面原因是宣傳不足,但深入分析發現,是因為目標受眾定義不清,導致內容無法共鳴。這種層層剝離的過程,才能真正挖出問題核心。

步驟四:總結經驗與規律

在釐清原因後,下一步是提煉「可複製的知識」。我們要問:「這次學到了什麼?哪些做法可以保留?哪些必須調整?」這些經驗必須具體、可操作,而非空泛結論。

例如,不要只寫「溝通要更即時」,而要寫成「專案啟動後,每週一上午十點召開十五分鐘同步會議,由PM主持」。這樣的總結,才能真正轉化為組織資產,避免「每次都要重新學習」。

步驟五:規劃行動與追蹤

復盤若沒有行動,就只是開了一場會。因此,最後一步必須將經驗轉化為具體計畫。每項改進措施都要明確指定負責人、完成時間與驗收標準。

例如,「下次專案啟動前,由PM建立風險清單並召開評估會議」,並在行事曆上預約時間。更重要的是,必須建立追蹤機制,例如在下一次復盤時,檢視這些行動是否確實執行,效果如何。唯有形成閉環,復盤才能真正驅動改變。

進階應用:「復盤」在不同領域的實踐

「復盤」的強大之處,在於其高度的可移植性。只要涉及決策與執行的領域,幾乎都能應用。

專案管理中的「復盤」:強化交付與協作

在專案管理中,復盤常被稱為「專案後評估」或「經驗總結會議」。它不僅在專案結束後進行,也可在關鍵里程碑時點執行,稱為「中期復盤」。團隊會檢視目標達成率、資源使用效率、風險控管成效與跨部門協作品質。

透過這種機制,企業能逐步建立「最佳實踐資料庫」,讓新專案不必從零開始。例如,某科技公司發現,所有延期專案都出現在測試階段,經復盤後導入自動化測試流程,整體交付速度提升三成。

個人成長與學習的「復盤」:打造成長型思維

個人復盤可以很簡單:每天睡前花十分鐘,問自己三個問題:今天最重要的三件事是什麼?哪些做得好?哪些可以改進?週末再做一次整合,檢視目標進度。

這種習慣能幫助我們擺脫「被動反應」的生活模式,轉向「主動設計」。例如,一位學生發現自己每次考前都臨時抱佛腳,經復盤後調整讀書節奏,成績穩定進步。這種微小但持續的優化,正是成長型思維的體現。

股票市場的「復盤」:策略優化與風險控管

在投資領域,「復盤」有其獨特實踐方式。交易員每天收盤後,會重新檢視市場走勢、個股表現與自身操作紀錄。他們會比對自己的進出場點與技術圖形,分析每一筆交易的邏輯與情緒狀態。

例如,某筆交易虧損,表面看是市場突變,但復盤發現,其實是自己違反了既定的止損紀律。這種自我揭露的過程,能有效降低情緒化交易,逐步建立穩定的投資系統。

如何有效執行「復盤」?工具與心態建議

即使掌握方法,若缺乏適當工具與心態,復盤仍可能流於形式。

實用工具與模板推薦

善用數位工具,能讓復盤更高效:

- 筆記軟體如 Notion 或 Evernote,適合個人日常復盤,可建立模板快速記錄。

- 電子表格如 Google Sheets,可用來設計標準化復盤表,方便團隊填寫與追蹤。

- 心智圖工具如 XMind,有助於梳理複雜的原因分析,視覺化呈現思考路徑。

- 專案管理平台如 Asana 或 Jira,內建的回顧功能可與任務系統串連,實現行動追蹤。

建議根據復盤頻率與規模,設計不同模板。例如,日常復盤用簡易清單,專案復盤用完整報表。

避免復盤陷阱:心態、客觀與執行力

成功的復盤需要避開幾個常見盲點:

- 避免歸咎個人,應聚焦流程與系統。

- 不要只陳述事實,要深入挖掘原因。

- 切忌「只說不做」,務必產出可執行的行動項。

- 改進計畫要具體可行,避免空泛口號。

- 復盤時機要趁熱打鐵,避免記憶失真。

最重要的是,營造開放安全的氛圍,讓成員敢於坦承錯誤,才能真正從中學習。

結論:掌握「復盤」精髓,開啟持續精進之路

「覆盤」與「復盤」的一字之差,反映的是對學習深度的不同追求。前者是表面的回顧,後者是深入的提煉。在這個快速變動的時代,真正的競爭力不在於做了多少事,而在於從每件事中學到多少。

「復盤」之所以被頂尖組織視為核心能力,正因為它是一種將經驗資本化的技術。它讓個人不再重複犯錯,讓團隊累積集體智慧,讓組織具備持續進化的韌性。

無論你身處哪個領域,從今天起,試著用「復盤」取代「覆盤」。在每一次任務結束後,多問一句:「我能從中學到什麼?」當這個習慣成為本能,你就已經走在持續精進的路上。

1. 「覆盤」和「復盤」在詞源上有什麼不同?

「復盤」源於中國古老的圍棋術語,指賽後將棋局重新擺放一遍,檢討得失。其中的「復」意為「恢復、重複」。而「覆盤」本身並無明確的詞源或專業定義,多半是因發音相近,而將「復盤」誤寫或作為廣義的「回顧、檢討」使用。漢字「覆」有覆蓋、翻倒之意,與復盤的本意大相徑庭。

2. 為什麼在商業管理領域中,「復盤」被認為是更精準的用法?

在商業管理領域,「復盤」被視為一個具有明確方法論和目的的專業術語。它強調系統性地回顧事件、分析原因、總結經驗並規劃行動,以實現組織和個人的持續學習與改進。這種嚴謹性與其圍棋起源的學習精神一脈相承,因此被認為是更精準、更能傳達其深層意義的用法。

3. 台灣讀者常誤用「覆盤」的原因可能有哪些?

台灣讀者常誤用「覆盤」的原因可能包括:

- 發音相近:「覆」與「復」在發音上非常接近,容易混淆。

- 語境差異:「復盤」一詞在中國大陸的商業語境中推廣較早且廣泛,台灣讀者可能對其專業定義不熟悉。

- 習慣性用法:在口語或非正式書寫中,可能習慣性地將「覆盤」作為「回顧、檢討」的泛稱。

- 缺乏對詞源的了解:未深入了解「復盤」源於圍棋的特殊意義。

4. 除了圍棋,還有哪些領域是「復盤」概念的早期應用者?

除了圍棋,「復盤」的概念或類似的反思學習方法在許多領域都有早期應用:

- 軍事領域:戰後檢討(After Action Review, AAR)是非常典型的復盤應用,用於分析戰役得失,改進作戰策略。

- 體育訓練:運動員在比賽後會回顧錄像,分析技術動作和戰術運用。

- 科學實驗:科學家在實驗失敗或成功後,都會仔細分析過程,總結經驗。

5. 在進行團隊「復盤」時,有哪些關鍵要素可以確保其有效性?

確保團隊復盤有效性的關鍵要素包括:

- 建立安全、開放的氛圍:鼓勵成員坦誠分享,不指責個人。

- 明確復盤目標:讓所有人都清楚復盤的焦點和預期成果。

- 客觀還原事實:依據數據和記錄,避免主觀臆測。

- 聚焦於學習與改進:強調從中吸取教訓,而非追究責任。

- 制定具體行動計畫:將復盤結果轉化為可執行、有負責人的任務。

- 定期追蹤與反饋:確保行動被執行,並評估其效果。

6. 「復盤」與「事後檢討」或「總結」有何本質上的區別?

「事後檢討」或「總結」通常是對事件的概括性回顧和評價,可能僅停留在表面現象。而「復盤」則更為深入和系統化,它強調:

- 目的性:以學習和改進為核心目標。

- 結構性:遵循明確的步驟(如目標回顧、過程還原、原因分析、經驗總結、行動規劃)。

- 實踐性:最終要導向具體可執行的改善計畫。

- 循環性:視為一個持續學習和優化的閉環過程。

7. 如果我想開始練習「復盤」,應該從哪些簡單的事件開始?

初學者可以從日常生活中簡單、具體的事件開始練習復盤,例如:

- 一次重要的會議

- 一個小型任務的完成

- 一次成功的或失敗的溝通

- 一次學習考試的準備過程

- 一次短期的目標達成情況(如一週的健身計畫)

選擇規模小、時間短、結果相對明確的事件,更容易上手並從中獲得成就感。

8. 「復盤」在股票交易中的具體操作方式是什麼?

股票交易中的「復盤」通常指:

- 回顧行情:查看當日或過去的股票K線圖、成交量、技術指標。

- 分析交易:比對自己的買賣點與市場走勢,分析盈虧原因。

- 檢討策略:評估所用交易策略的有效性,如選股邏輯、進出場時機、資金管理等。

- 學習總結:記錄經驗教訓,調整未來交易計畫,例如是否該止損、是否該加倉等。

這有助於投資者提高交易紀律,優化策略,並減少情緒化決策。

9. 有哪些書籍或資源可以幫助我更深入學習「復盤」思維?

您可以參考以下書籍或資源:

- 《復盤:對過去的再思考》:由聯想集團柳傳志等人推薦,系統介紹復盤方法。

- 《高效能人士的七個習慣》:其中的「知彼解己」和「不斷更新」理念與復盤精神相通。

- 《思考,快與慢》:了解人類決策的偏誤,有助於更客觀地進行復盤。

- After Action Review (AAR) 相關資料:許多軍事和商業網站有關於AAR的指南和模板。

- 經理人、商業週刊等商業媒體:常有關於復盤實踐的案例分析和文章。

10. 「復盤」如何幫助我應對未來的不確定性與挑戰?

「復盤」幫助應對不確定性與挑戰的方式是:

- 提升學習能力:透過反思,快速從經驗中學習,提高適應能力。

- 優化決策品質:理解過去的成功與失敗模式,做出更明智的選擇。

- 建立知識庫:將個人經驗轉化為組織資產,降低試錯成本。

- 培養應變思維:習慣性地分析問題,預判風險,提高解決問題的能力。

- 增強韌性:即使面對失敗,也能從中吸取教訓,而非氣餒。

它讓您在面對未知時,能夠更有底氣和策略。