導言:內盤外盤是什麼?為何投資人必須了解?

在瞬息萬變的股市中,每筆成交背後都隱藏著市場參與者的真實動機。價格的波動不只是數字跳動,更是買賣雙方角力的結果。而「內盤」與「外盤」正是揭開這層迷霧的關鍵線索。對於想要提升盤中判斷力的投資人來說,理解內盤外盤的運作邏輯、計算方式與市場意義,不僅能幫助掌握股價短線走勢的脈動,更能洞察主力資金的操作痕跡,進而提高交易決策的準確性。

無論你是剛踏入股市的新手,還是已有一定技術分析基礎的投資者,內外盤都是不可或缺的實戰工具。它不像複雜的技術指標需要繁瑣計算,而是直接反映市場當下的主動買賣行為。掌握這項能力,等於在混亂的行情中多了一盞指路明燈。

本文將從基本定義出發,深入剖析內外盤與五檔報價之間的互動機制,並結合實際情境解析常見的誤區與陷阱。同時,我們也會提供實用的判斷口訣與應用策略,幫助你在真實交易中做出更明智的選擇。

內盤外盤意思大解密:核心定義與基本概念

要真正運用內外盤,首先必須釐清它的本質。許多人誤以為內外盤代表尚未成交的委託單,其實不然。它們記錄的是「已經完成交易」的實際成交量,反映的是市場上誰在主動進攻——是買方急著搶進,還是賣方急著出脫。

這項區別至關重要。因為委託單可能只是煙幕彈,但成交紀錄卻是無法偽裝的真實行動。理解這一點,才能正確解讀內外盤背後的市場訊號。

什麼是「內盤」?主動賣出的成交量

內盤指的是以「買方掛出的價格」成交的賣單。換句話說,當一位投資人想立刻賣出手中的股票,不願等待更高價出現,便會直接「碰」上目前最高的委買價成交。這種行為顯示賣方處於主動地位,急於脫手。

舉例來說,若某檔股票的最高買價是 50 元,有人直接以 50 元賣出,這筆成交就會被計入「內盤」。內盤量越大,代表市場上主動賣出的力量越強,股價面臨的壓力也相對沉重。

什麼是「外盤」?主動買入的成交量

外盤則相反,是指以「賣方掛出的價格」成交的買單。當投資人看好後市,不想錯失良機,就會主動「敲」下最低的委賣價,立即買進。這種積極買氣反映的是買方的強烈意願。

例如,當最低賣價為 50.5 元,有人直接以此價格買入,這筆交易就會列入「外盤」。外盤量增加,通常意味市場買氣升溫,股價有向上推升的動能。

內外盤是「已成交」量,而非委託量

這裡再次強調:內外盤統計的是「已經成交」的筆數與張數,不是還掛在單子上的委買或委賣量。這兩者差異極大。委託單可以是誘多或誘空的假象,但內外盤是交易所實際撮合完成的結果,更具參考價值。

因此,當你看到外盤明顯大於內盤,代表近期多數人是用「追價」方式買進;反之,若內盤居多,則表示多數人選擇「殺出」賣單。這才是判斷市場力道的第一步。

內外盤數據的計算方式與呈現位置

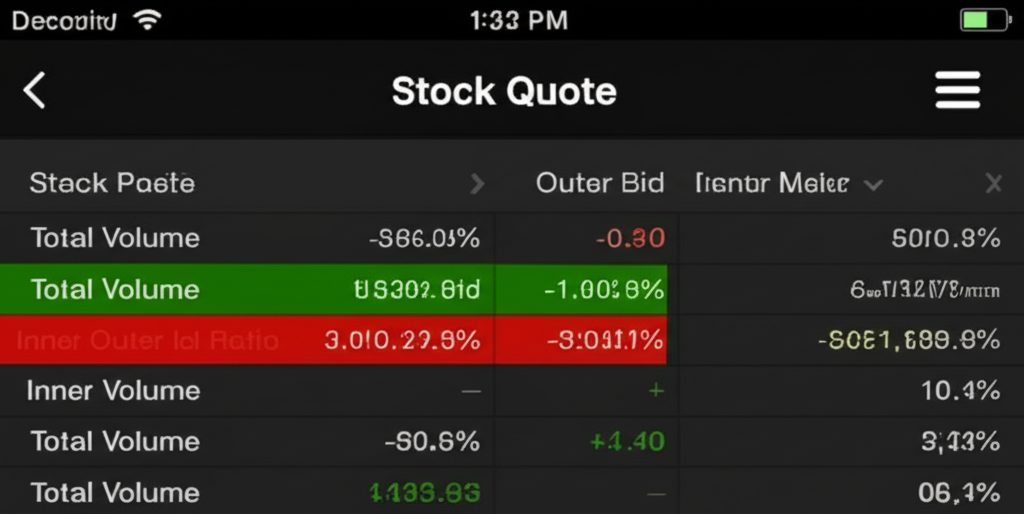

在台灣各大券商的看盤軟體中,內外盤資訊幾乎是標準配備。不論是三竹股市、永豐金大戶投,還是元大證券的系統,都能在個股即時報價頁面找到相關數據。

看盤軟體中的內外盤數據區塊

進入個股頁面後,你通常會看到一個獨立區塊標示「總量」、「內盤」、「外盤」以及「內外盤比」。有些平台甚至會在成交明細中,以不同顏色標註每一筆是屬於內盤或外盤。這種設計讓投資人能快速掌握市場的即時動態。

例如,當某支股票一分鐘內爆出大量成交,你可以馬上查看其中有多少是外盤主導,判斷這波漲勢是否由積極買盤推動,還是僅是被動承接。

內盤外盤顏色:快速判斷買賣趨勢的視覺輔助

為了方便辨識,多數看盤工具會用顏色來區分內外盤:

– **紅色代表外盤**:象徵買方積極進攻,常見於股價上漲時。

– **綠色代表內盤**:代表賣方主動出脫,多出現在下跌走勢中。

但要注意,不同平台的設定可能相反。部分國際化介面沿用歐美習慣,紅色代表跌、綠色代表漲。因此,初次使用新軟體時,務必先確認其顏色定義,避免因誤讀而做出錯誤判斷。

內盤外盤代表的意義:洞察市場買賣方力道

內外盤的最大價值,在於它能將抽象的市場情緒轉化為具體的數字。透過比較兩者的相對強弱,我們可以初步判斷多方與空方的攻防態勢。

外盤大於內盤:買氣旺盛,股價易漲?

當外盤成交量明顯超過內盤,代表多數成交是由買方主動出擊完成。這顯示市場情緒偏向樂觀,投資人願意加價搶進。在正常情況下,這種現象往往伴隨股價上揚,尤其當成交量同步放大時,上漲的可信度更高。

不過,這並非鐵律。有時主力會利用大量外盤製造假象,吸引散戶追高,實際卻在高點悄悄出貨。因此,單看數字還不夠,必須進一步觀察價格與掛單變化。

內盤大於外盤:賣壓沉重,股價易跌?

相反地,若內盤量遠高於外盤,表示市場上主動賣出的動作頻繁。這可能源自投資人對後市悲觀,或有重大利空釋出。在多數情境下,這類訊號容易引發股價向下修正。

然而,也有可能是主力藉由大量內盤進行「洗盤」,迫使持股不穩的散戶交出籌碼,為後續拉升做準備。因此,看到內盤暴增時,不能立刻斷定空頭掌控局面,還需搭配其他指標綜合評估。

內盤外盤比意思:更精準的市場情緒衡量

比起單純比較內外盤大小,「內外盤比」提供了更量化的分析工具。它將買賣力道轉化為一個數值,讓判斷更具客觀性。

內外盤比的計算公式與解讀

內外盤比的計算方式如下:

**內外盤比 = 外盤總量 ÷ 內盤總量**

根據比值的不同,可解讀出不同的市場狀態:

– **大於 1**:外盤佔優,買方主動性強,市場看漲氣氛濃厚。

– **小於 1**:內盤居多,賣方佔上風,市場賣壓明顯。

– **接近 1**:買賣力道均衡,行情可能陷入盤整,等待突破契機。

| 內外盤比值 | 意義 | 市場情緒 | 股價趨勢(一般情況) |

| :——— | :—————– | :——- | :——————- |

| > 1 | 外盤量 > 內盤量 | 買氣旺盛 | 易漲 |

| < 1 | 內盤量 > 外盤量 | 賣壓沉重 | 易跌 |

| ≈ 1 | 內盤量 ≈ 外盤量 | 買賣均衡 | 盤整或觀望 |

內外盤比的參考價值與局限性

雖然內外盤比看似精準,但仍有其盲點。短時間內的比值容易受單筆大單影響,產生劇烈波動。例如,某大戶一次砸出千張賣單,可能瞬間拉高內盤比例,造成「賣壓沉重」的錯覺。

此外,主力資金也可能透過「對敲交易」——自己買賣自己,刻意拉抬或壓低內外盤比,製造市場假象。因此,這個指標適合用來觀察「累積性」的趨勢,而非短線的即時訊號。

更重要的是,內外盤比無法反映突發消息、政策變化或產業趨勢等外部因素。它僅能說明「誰在主動交易」,但不能解釋「為什麼交易」。因此,它應作為輔助工具,搭配其他分析方法使用。

內盤外盤與五檔報價的關係:深度解析成交機制

要真正看懂內外盤,就必須把它放在「五檔報價」的脈絡中理解。因為所有的成交,都是從這五檔買賣掛單中產生的。

五檔報價是什麼?揭示市場真實委託意願

五檔報價顯示的是市場上最即時的供需狀況,包含買進價前五檔與賣出價前五檔的價格與委託量。這些資料讓投資人清楚看到:

– 最高願意買的價格(委買一)

– 最低願意賣的價格(委賣一)

– 各價格區間的掛單深度

這不只是冰冷的數字,而是市場心理的具體呈現。例如,若委買一掛單量龐大,可能代表有資金在支撐股價;反之,若委賣一出現巨量,則可能暗示上方壓力沉重。

根據台灣證券交易所的規範,投資人可參考證券交易相關規則,深入了解撮合機制與交易流程。

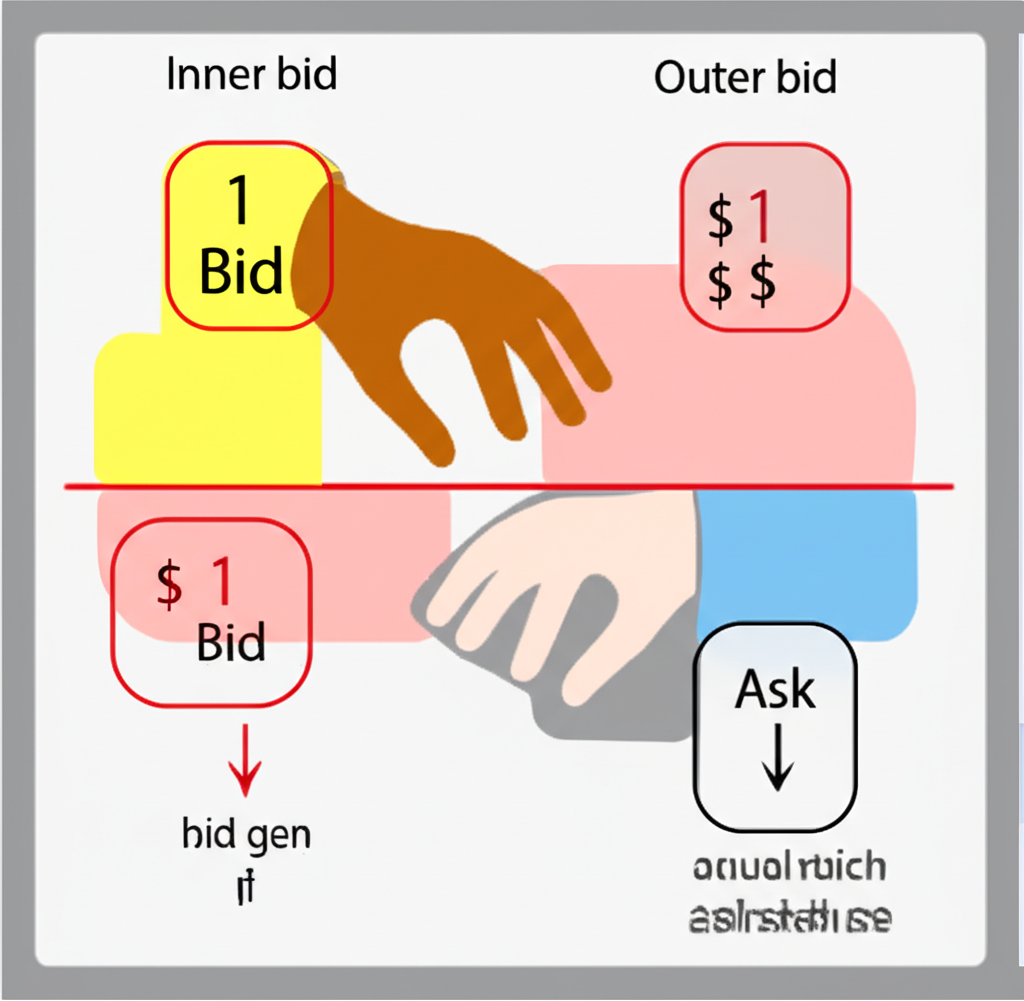

內盤外盤如何在五檔報價中被搓合與形成

內外盤的產生,正是買賣雙方跨越「被動等待」與「主動進攻」的結果:

– **內盤形成**:當賣方選擇以「委買價」成交,等於主動「吃掉」買單。這筆交易被計為內盤,代表賣方急於出脫。

– **外盤形成**:當買方選擇以「委賣價」成交,等於主動「吃掉」賣單。這筆交易列入外盤,代表買方急於進場。

簡單記法:

– **吃掉買單 → 內盤(賣方主動)**

– **吃掉賣單 → 外盤(買方主動)**

這個過程不斷重複,構成了每一筆成交的本質。

結合內外盤與五檔報價,判斷主力動向

單獨看內外盤或五檔報價都容易誤判,但兩者結合卻能揭露主力的真實意圖:

1. **外盤量大,但委賣單不斷補上**:可能是主力在低檔悄悄吸籌,即使有人掛賣,他也照單全收,但不讓股價輕易上漲。

2. **內盤量大,但委買單持續出現**:可能是主力在高檔出貨,一邊賣出持股,一邊用假買單支撐價格,避免崩跌。

3. **委買一掛巨量,但外盤成交集中在高價區**:這可能是「護盤假象」,大單掛在低價吸引注意,實際交易卻在更高價完成,暗示主力正在派發。

4. **五檔買單遠多於賣單,但內盤持續放大**:這可能代表有大戶在「隱形出貨」,用大量買單掩護賣壓,讓散戶誤判為強勢股。

這種綜合分析方式,能幫助你穿透表象,避免落入主力設計的陷阱。

實戰應用與常見迷思:提升交易決策的關鍵

理論歸理論,市場從來不照教科書走。許多投資人困惑:為什麼外盤明明很大,股價卻不漲?或者內盤占優,股價反而逆勢上揚?這些矛盾背後,往往藏著更深層的市場邏輯。

外盤大於內盤,股價為何不漲?三大原因解析與應對策略

這是投資人最常遇到的難題。外盤大卻不漲,可能有以下三種原因:

1. **主力壓盤吸籌**:主力在低檔區故意掛大筆賣單壓住股價,營造賣壓沉重的假象。同時,他以小單持續吃進委賣單,累積外盤量。這種「量增價不漲」的現象,常是吸籌階段的特徵。

– **應對策略**:觀察委賣一的掛單是否長期不變,若外盤持續增加但股價僵固,可能是主力控盤。

2. **假單誘多,實則出貨**:主力在委買一掛上巨量買單,吸引散戶跟風。當市場情緒高漲時,他反而在高價區主動賣出(內盤),將籌碼轉移給追價者。此時外盤雖大,但股價可能出現「長上影線」或「高檔十字星」。

– **應對策略**:留意K線型態與成交量分佈,若外盤集中於漲停或高檔,且股價無法續強,應提高警覺。

3. **大環境拖累或利空未明**:即使個股買氣強,若大盤走弱、產業利空或公司基本面出現疑慮,也可能壓制股價表現。市場資金觀望,追價意願受限。

– **應對策略**:評估整體市場氛圍與產業動態,避免孤注一擲。

內盤大於外盤,股價卻不跌?特殊情境分析

同樣地,內盤大但股價不跌,可能有以下原因:

1. **主力洗盤,低接籌碼**:主力刻意用大量內盤嚇出散戶,造成恐慌性賣壓。但下方有強力承接,股價不跌反穩,待浮籌清洗完畢後,便展開反攻。

2. **利空出盡,籌碼集中**:若股票已歷經一波下跌,利空消息消化完畢,剩下的持股者多為長期看好者,賣壓自然減少。即使有內盤出現,也不足以壓垮股價。

內外盤口訣:簡單好記的判斷準則

為了幫助快速掌握要領,這裡提供一個實用口訣:

**「外盤買,內盤賣,總量看真假,價量共判斷。」**

– **外盤買**:外盤多代表買方積極,市場氣勢偏多。

– **內盤賣**:內盤多代表賣方主動,賣壓值得警惕。

– **總量看真假**:成交總量越大,內外盤的參考價值越高;量小則容易被操縱。

– **價量共判斷**:最終仍須回歸股價走勢,結合K線、均線、成交量等指標綜合分析。

內外盤數據的局限性與風險提示

儘管內外盤是強大的輔助工具,但投資人必須清楚其限制:

1. **主力可操縱**:透過對敲、假單等方式,大資金能扭曲內外盤數據,製造虛假訊號。

2. **不包含盤後交易**:內外盤僅反映盤中撮合,不包含盤後定價或鉅額協議交易。

3. **短期指標**:主要適用於短線判斷,對中長期趨勢的預測力有限。

4. **流動性影響**:在成交量低的個股中,單筆交易可能嚴重扭曲內外盤比例。

5. **需搭配其他分析**:單一指標風險高,應與技術分析、基本面、產業趨勢結合使用。

投資有風險,任何指標都不能保證獲利。建立完整的交易紀律與風險控管機制,才是長期存活的關鍵。

總結:掌握內外盤,成為更聰明的投資者

內盤與外盤,看似簡單,卻蘊含豐富的市場訊息。它們是解讀買賣雙方真實意圖的第一道門檻,也是進階分析主力動向的基礎工具。從定義、計算到與五檔報價的互動,再到實戰中的各種例外情況,這些知識共同構成了一套完整的盤中觀察體系。

更重要的是,我們學會了不盲信數據。市場永遠存在反常,而真正的高手,是那些能在數據與現實之間保持清醒判斷的人。他們不會因為外盤大就盲目追價,也不會因為內盤多就恐慌殺出,而是透過綜合分析,找出背後的真正動機。

建議你在日常看盤時,多花幾分鐘觀察內外盤變化,搭配五檔報價與K線走勢,逐步累積經驗。將這些技巧融入你的交易系統,並持續檢討與優化。唯有如此,才能在波動的市場中,走出屬於自己的穩健之路。

內盤外盤的「意思」到底是什麼?它是指主動買入還是主動賣出?

內盤是指以「買價」成交的賣出單,代表賣方主動且急於賣出。外盤是指以「賣價」成交的買入單,代表買方主動且急於買入。兩者都是已經「實際成交」的量,反映了市場上買賣雙方主動出擊的力道。

我該如何從看盤軟體中「看」出內盤外盤的數據與顏色?

在大多數的股票看盤軟體中(如三竹股市、券商APP),進入個股的即時報價頁面,通常會有一個專門的區塊顯示「內盤」、「外盤」及「總量」數據。這些數據通常會以不同顏色呈現,例如紅色代表外盤(主動買入),綠色代表內盤(主動賣出)。但請注意,不同軟體的顏色定義可能略有差異,建議首次使用時先確認。

「內盤大於外盤」或「外盤大於內盤」時,對股價的影響真的絕對嗎?

不,這並非絕對。通常情況下,外盤大於內盤預示買氣旺盛,股價易漲;內盤大於外盤預示賣壓沉重,股價易跌。然而,這些只是「通常」的判斷。在實戰中,主力可能會透過壓盤吸籌、假單誘多、洗盤出貨等方式來操縱內外盤數據,導致股價走勢與內外盤的表面數據不符。因此,需要結合其他指標綜合判斷。

有沒有簡單的「內外盤口訣」可以幫助我快速記憶與判斷?

有的,一個簡單實用的口訣是:「外盤買,內盤賣,總量看真假,價量共判斷。」這個口訣提醒我們,外盤代表買方追價,內盤代表賣方出脫,但最終仍需結合成交總量以及股價的實際變化來綜合判斷。

「內外盤比」是什麼?它比單純的內外盤數據更具參考價值嗎?

內外盤比是「外盤總量除以內盤總量」的比值。它能提供一個量化的參考依據,如果比值大於1,代表買方力道強;小於1則代表賣方力道強。相較於單純比較兩者大小,內外盤比能更精確地衡量買賣雙方力量的懸殊程度。但其局限性與內外盤數據相似,仍需警惕主力操縱和市場特殊情境,並非絕對的判斷依據。

為什麼有時候會出現「外盤大於內盤,但股價卻不漲」的情況?這代表什麼?

這種情況常見於幾種情境:

- 主力壓盤吸籌:主力可能在低檔區故意掛大賣單壓制股價,同時自己少量多次吃貨,導致外盤量大但股價漲不起來。

- 假單誘多:主力在委買掛假單製造買氣,吸引散戶追高,然後在高位出貨。

- 市場觀望或大環境不佳:即使有買盤,但若大盤疲弱或有潛在利空,整體市場氣氛不佳也可能限制股價上漲。

這提醒投資人不能僅看單一指標,需結合K線、五檔報價、大盤走勢等進行多方面分析。

內盤外盤與「五檔報價」之間有什麼關聯?我該如何結合兩者判斷?

內外盤是五檔報價中委託單「成交」的結果。當買方主動以委賣價成交,形成外盤;當賣方主動以委買價成交,形成內盤。結合兩者判斷,可以觀察:

- 主力吸籌:若持續大量外盤成交,但委賣一的賣單卻不斷被補上,可能是主力在默默吸籌。

- 主力出貨:若持續大量內盤成交,但委買一的買單卻不斷被補上,可能是主力在默默出貨。

- 掛單變化:觀察五檔買賣單的厚度與變化,配合內外盤判斷主力是想誘多、誘空還是真實買賣。

內盤外盤數據在判斷股價走勢時,有哪些「限制」或「誤區」需要注意?

主要限制與誤區包括:

- 主力操縱:大資金可透過對敲、掛假單等方式影響內外盤數據。

- 短期指標:主要反映短期買賣力道,不適用於中長期趨勢判斷。

- 流動性:在成交量小的股票中,單筆大單可能導致數據嚴重失真。

- 不含盤後交易:數據僅限盤中,不包含盤後定價或鉅額交易。

- 單一指標的局限:必須搭配其他技術指標、基本面、產業面等資訊綜合判斷,才能避免誤判。

除了股票,內盤外盤的概念也適用於期貨、選擇權或加密貨幣嗎?

是的,內盤外盤的核心概念(主動買入與主動賣出)廣泛適用於所有具有「訂單簿」(Order Book)或「五檔報價」機制的交易市場,包括:

- 期貨:期貨交易也透過搓合機制進行,因此同樣有內外盤數據。

- 選擇權:選擇權買賣同樣依賴掛單與搓合,內外盤可觀察市場對權利的積極度。

- 加密貨幣:許多加密貨幣交易所提供類似的深度圖和成交明細,內外盤概念也通用於判斷買賣壓力。

不過,不同市場的流動性、交易特性和主力操作手法可能有所差異,需根據具體商品特性進行調整。

如何避免主力利用內盤外盤數據進行誘多或誘空?

避免主力誘多或誘空,關鍵在於「綜合判斷」和「獨立思考」:

- 結合五檔報價:觀察委託掛單的厚度、是否有巨量大單突然出現或消失。

- 觀察成交明細:留意是否有大單在短時間內密集成交,以及成交價格是否異常。

- 量價配合:如果外盤大於內盤,但股價卻不漲反跌,或漲幅與量能不成比例,則需警惕。

- 參考其他指標:結合K線型態、均線、MACD、RSI等技術指標,以及公司的基本面和產業消息。

- 保持平常心:不被短期的內外盤數據波動所迷惑,堅持自己的交易策略和風險管理原則。