導言:「Mole」的多重面貌——一個單詞的中文語義之旅

在英文中,一個看似簡單的單字「mole」,卻在中文語境裡展現出令人驚訝的多樣性。它既可以是一種在泥土中穿梭的動物,也能指臉上一顆不起眼的斑點,甚至化身為化學課本裡抽象的計量單位,或諜報劇中神出鬼沒的臥底。這種跨越生物、醫學、科學與社會隱喻的語義跨度,往往讓語言學習者感到困惑。然而,正是這種豐富的語義層次,讓「mole」成為一個極具魅力的學習案例。

本文將深入剖析「mole」在不同語境下的中文翻譯與應用,從自然生態到身體健康,從實驗室數據到情報世界的暗流,為您梳理這個單字的完整脈絡。無論您是語言愛好者、學生,還是單純對詞彙文化感興趣的人,都能透過這趟語義之旅,掌握「mole」背後的知識網絡,並提升在真實語境中準確理解與使用它的能力。

「Mole」作為動物:中文「鼴鼠」的生態與特徵

當「mole」用來描述一種生物時,對應的中文是「鼴鼠」。這類小型哺乳動物以終年在地下築巢與覓食聞名,幾乎從不現身於地表。牠們的身體呈流線型,覆蓋著絨毛般的濃密皮毛,能減少在隧道中移動時的摩擦。最引人注目的是那對宛如工程鏟斗的前肢,骨骼粗壯、肌肉發達,搭配銳利的爪子,讓鼴鼠能在短短幾分鐘內挖掘出數公尺長的通道。

鼴鼠偏好潮濕疏鬆的土壤環境,常見於花園、農田與林地。作為食蟲性動物,牠們的主要食物是蚯蚓、金龜子幼蟲和其他土壤中的無脊椎動物,對控制害蟲數量有一定幫助。不過,牠們在覓食過程中堆起的土丘,也就是俗稱的「鼴鼠丘」,有時會破壞草坪的平整度,令園藝愛好者頭痛。儘管眼睛退化到幾乎看不見,但鼴鼠卻擁有極其靈敏的觸覺與嗅覺,鼻尖的觸鬚與皮膚上的感受器能精確偵測到獵物的微弱震動。根據《不列顛百科全書》的記載,鼴鼠屬於鼴鼠科(Talpidae),全球共有超過四十種,分佈於北半球多個地區,是生態系中不可或缺的地下工作者。(來源)

鼴鼠的中文俗語與文化意象

在中文日常用語中,鼴鼠雖不常作為文化象徵出現,但其生理特徵確實衍生出一些生動的比喻。例如,人們常以「瞎得像鼴鼠」來形容某人視力極差,或對明顯的事實視若無睹,缺乏判斷力。這種說法雖帶有貶義,但也反映出大眾對鼴鼠「近乎失明卻能生存」的認知。此外,由於牠們長期在地底活動、行蹤隱密,也常被用來比喻那些默默在背後運作、不為人知的角色,這種意象後來更進一步延伸至「內鬼」的隱喻用法,形成語義上的巧妙連結。

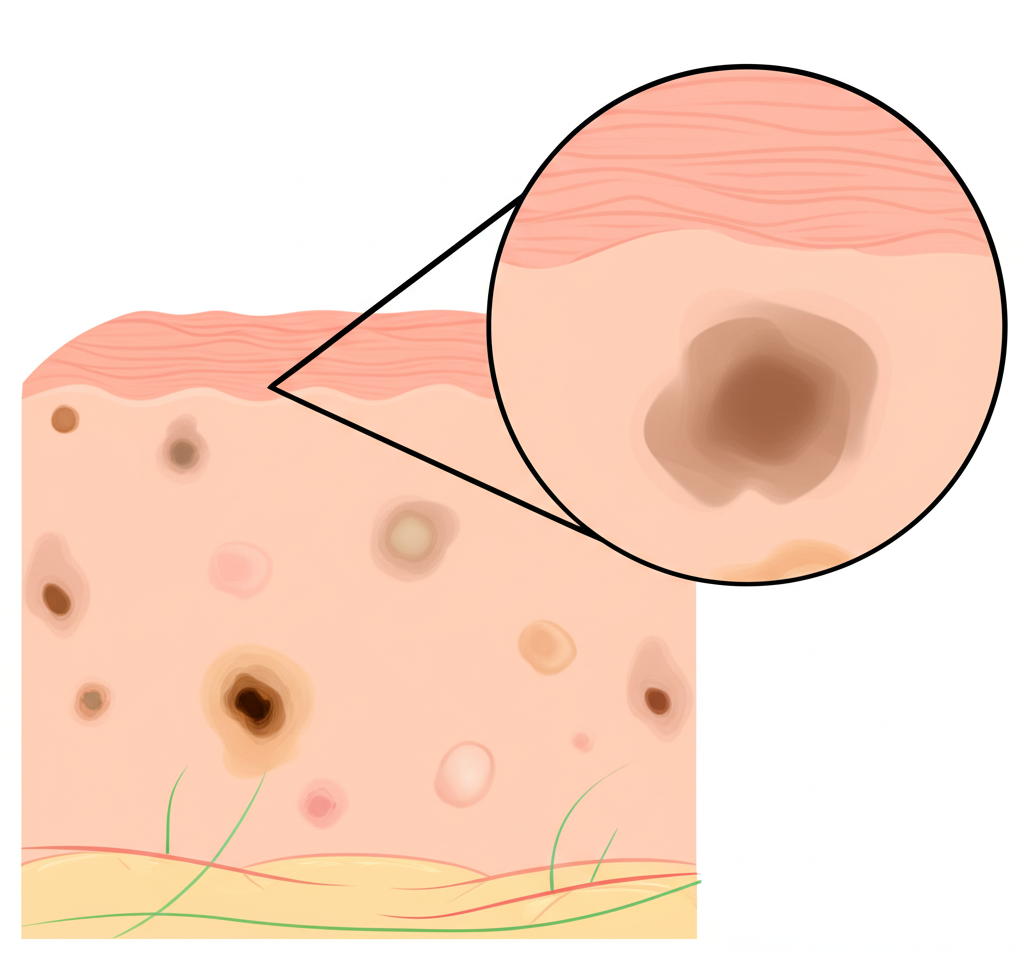

「Mole」作為皮膚上的記號:中文「痣」的種類與意義

在醫療或日常對話中,「mole」通常指的是皮膚上的「痣」。這些深淺不一的小斑點,是皮膚中黑色素細胞局部聚集所形成的良性增生。痣可能是出生時就存在的先天性痣,也可能在青春期或長期日曬後逐漸出現。它們的外觀多樣,有的平坦、有的隆起,顏色從淺棕色到深黑甚至藍黑色都有,大小也從針尖到數公分不等。

雖然大多數痣無害,但其外觀變化卻不可輕忽。若痣出現顏色不均、邊緣模糊、形狀不對稱、直徑超過六毫米,或突然發癢、出血等現象,可能是惡性轉變的徵兆。醫學界常用「ABCDE法則」來初步篩檢黑色素瘤的風險,幫助民眾提高警覺。了解「痣」的成因與潛在風險,不僅有助於日常溝通,更是維護皮膚健康的重要一環。

痣的健康考量與醫學知識

儘管絕大多數的痣屬於良性,但仍有極小比例可能演變為黑色素瘤,這是一種侵襲性強、可能致命的皮膚癌。因此,定期自我檢查全身的痣,並留意其變化,是預防的關鍵。美國皮膚病學會(American Academy of Dermatology Association)建議,若發現新出現的痣、原本的痣開始改變形狀、顏色,或出現疼痛、癢感與出血等異狀,應儘速尋求皮膚科醫師的專業評估。(來源)醫師可能會透過皮膚鏡檢查或切片來確認診斷。這類知識雖不需人人精通,但具備基本認知,能幫助我們在健康問題浮現時,做出更明智的應對。

「Mole」作為化學計量單位:中文「莫耳」的定義與應用

在科學領域,特別是化學,「mole」是一個核心概念,中文譯為「莫耳」(符號:mol)。它是國際單位制(SI)中「物質的量」的基本單位,用來衡量微觀粒子——如原子、分子、離子——的數量。一個莫耳的定義,是系統中所含基本單元的數目,等於0.012公斤碳-12中的原子數,這個數值即為亞佛加厥常數,約為 $6.022 \times 10^{23}$。

莫耳的價值在於它搭建了微觀世界與宏觀世界的橋樑。例如,我們無法直接數出一杯水中有多少水分子,但透過「1莫耳水分子約為18克」這樣的換算,就能輕鬆進行化學反應的定量分析。在配平化學方程式、計算反應產率或配置標準溶液時,莫耳都是不可或缺的工具。掌握「莫耳」的概念,是進入現代化學大門的鑰匙,也是理解各種科學現象背後數理邏輯的基礎。

莫耳概念在日常生活中的體現

莫耳雖是抽象的科學單位,但其應用早已滲透至日常生活的各個層面。食品工業在開發新產品時,需精確控制添加劑的濃度,這背後就涉及莫耳濃度(體積莫耳濃度)的計算。環境監測單位在檢測空氣中二氧化碳或水體中重金屬的含量時,同樣依賴莫耳為基礎的分析方法。更不用說製藥產業——藥物的劑量、純度與有效性,每一個環節都必須經過嚴謹的化學計量,而莫耳正是這些計算的基石。可以說,現代社會的科技進步,很大程度建立在像「莫耳」這樣看似冷僻,實則至關重要的科學概念之上。

「Mole」作為隱喻:中文「內鬼」或「間諜」的語境解析

在情報、政治或犯罪小說的語境中,「mole」常被用來指稱潛伏在組織內部的「內鬼」或「間諜」。這類人物通常已長期滲透進目標機構,表面上忠於職守,實則為敵方蒐集機密、策劃破壞。與一般外來間諜不同,「mole」的危險性在於其隱蔽性——由於擁有合法身份與信任基礎,他們的活動極難被察覺,直到造成嚴重後果才可能暴露。

例如,一句「There’s a mole in our department leaking information.」(我們部門裡有個內鬼在洩密)便清楚傳達了這種潛伏性威脅的存在。這種用法在冷戰時期尤為盛行,並延續至今,成為大眾文化中描繪信任危機與組織背叛的常用詞彙。

文學影視作品中的「內鬼」形象

「mole」作為間諜的隱喻,在文學與影視作品中被反覆演繹,成就了無數經典情節。英國作家約翰·勒卡雷的《鍋匠,裁縫,士兵,間諜》便是其中代表。小說中,英國情報單位「圓場」懷疑內部有蘇聯安插的長期臥底,主角喬治·史邁利必須在猜忌與謊言中抽絲剝繭,找出那個深藏不露的「mole」。這部作品不僅定義了冷戰諜報小說的基調,也將「mole」一詞的隱喻意涵深植人心,讓讀者深刻體會到,在情報世界中,最致命的威脅往往來自內部。

「Mole」的其他較少見含義:防波堤與其語源探究

除了上述常見用法,「mole」在特定工程或航海語境中,還可指「防波堤」或「海堤」。這是一種延伸至海中的大型人造結構,通常由巨石或混凝土構成,用以阻擋海浪、保護港口內的船隻與設施。例如,「The ships docked safely behind the massive mole.」(船隻安全停靠在巨大的防波堤後方)便描述了其功能。

這個意義的語源與動物「鼴鼠」毫無關聯,而是源自拉丁文「moles」,原意為「巨大的質量」或「龐大的建築工程」。中世紀時,這個詞被用來描述大型堡壘或堤壩,後來專指港口的保護結構。這也解釋了為何「mole」會有如此多看似無關的含義——它們來自不同的語言根源,並在歷史演變中各自發展,最終匯聚於同一個拼寫之下。

結論:掌握「Mole」中文多義性的學習策略

從泥土中的鼴鼠,到皮膚上的痣;從實驗室的莫耳,到情報網中的內鬼;甚至遠至海港的防波堤——「mole」這個單字的語義光譜之廣,展現了語言的豐富性與文化脈絡的深度。要真正掌握它,不能只靠死記硬背,而必須學會根據上下文敏銳判斷。

為此,我們整理出幾項有效的學習策略:

- 情境連結:將每個意思與具體場景綁定,例如想到「挖洞」就聯想到鼴鼠,談到「化學式」就指向莫耳。

- 詞源理解:了解「防波堤」來自拉丁文「moles」,能幫助區分它與動物義的差異,避免混淆。

- 多感官輔助:搭配圖像記憶,如觀察鼴鼠的挖土影片、痣的醫學圖鑑或實驗室中的莫耳計算,能加深印象。

- 對照學習:透過比較不同義項的使用語境,建立清晰的認知框架。

下表彙整了「mole」的主要中文含義與應用實例,方便讀者快速查閱與複習:

| 英文單詞 “mole” | 中文翻譯 | 詞性 | 典型例句 |

| :————– | :——- | :— | :———————————————— |

| Animal | 鼴鼠 | 名詞 | The mole dug a tunnel under the lawn. (鼴鼠在草坪下挖了個隧道。) |

| Skin mark | 痣 | 名詞 | She has a small mole on her cheek. (她臉頰上有一顆小痣。) |

| Chemical unit | 莫耳 | 名詞 | One mole of water is approximately 18 grams. (一莫耳的水大約是18克。) |

| Spy/Informant | 內鬼/間諜 | 名詞 | The agency discovered a mole in their ranks. (該機構發現他們內部有間諜。) |

| Breakwater | 防波堤 | 名詞 | The ships sought shelter behind the mole. (船隻在防波堤後尋求庇護。) |

語言的學習從來不只是記憶單字,更是理解其背後的脈絡與文化。鼓勵讀者在閱讀英文文章、觀看影劇或進行對話時,主動留意「mole」的使用情境,逐步建立直覺性的理解。唯有如此,才能真正駕馭這個多面單字,讓它成為您語言工具箱中的靈活利器。

英文單詞「mole」在中文裡有哪些主要含義?

「mole」在中文裡主要有五種含義:

- 作為動物:指「鼴鼠」。

- 作為皮膚上的記號:指「痣」。

- 作為化學計量單位:指「莫耳」。

- 作為隱喻:指「內鬼」或「間諜」。

- 作為建築結構(較少見):指「防波堤」或「海堤」。

「mole」作為動物時,中文翻譯是什麼?它有什麼獨特的特點?

「mole」作為動物時,中文翻譯是「鼴鼠」。牠們的獨特特點包括:

- 地下生活:主要生活在地下,挖掘複雜的隧道系統。

- 特化前爪:擁有強壯、呈鏟狀的前爪,適合挖掘。

- 視力不佳:眼睛小且視力幾乎退化,主要依靠嗅覺和觸覺。

- 食蟲性:以蚯蚓和昆蟲幼蟲為食。

皮膚上的「mole」指的是什麼?它與雀斑或胎記有何區別?

皮膚上的「mole」指的是「痣」。痣是由黑色素細胞聚集形成的良性色素沉著點。與雀斑的區別在於,雀斑通常是扁平的、顏色較淺且受陽光影響,而痣可以是凸起的,顏色從淺棕到深黑不等,且不一定與陽光曝曬直接相關。胎記則是一個更廣泛的術語,指出生時就有的皮膚標記,痣可以是其中一種。

化學領域中的「mole」是指什麼計量單位?它在化學計算中為何如此重要?

化學領域中的「mole」是指「莫耳」(mol),是國際單位制(SI)中「物質的量」的基本單位。它代表了與12克碳-12原子所含原子數相同的基本單元數量,這個數量就是亞佛加厥常數(約 $6.022 \times 10^{23}$)。莫耳在化學計算中至關重要,因為它將微觀的原子/分子數量與宏觀可測量的物質質量聯繫起來,是進行化學反應計量、溶液濃度計算等所有定量分析的基礎。

「mole」除了指動物、皮膚上的記號和化學單位外,還有哪些隱喻或延伸的中文意思?

除了指動物(鼴鼠)、皮膚上的記號(痣)和化學單位(莫耳)外,「mole」還有一個重要的隱喻含義,即指組織內部的「內鬼」或「間諜」。這種用法常出現在諜報、犯罪或政治語境中,形容一個秘密潛伏在己方陣營中,為敵方工作的人。

「mole」指「內鬼」或「間諜」時,這種用法是如何產生的?

「mole」指「內鬼」或「間諜」的用法,很可能源於鼴鼠(動物含義)的特性。鼴鼠在地下活動,不為人知,秘密挖掘隧道。這種隱蔽、不易被察覺的行為,被引申用來形容那些在組織內部秘密行動、洩漏情報或破壞的臥底人員,因此形成了「內鬼」或「間諜」的含義。

如何正確發音「mole」?是否有不同的發音方式?

「mole」的標準發音為 /moʊl/。這個發音在美式英語和英式英語中基本一致,沒有顯著的不同方式。發音時,發出長「o」的音,類似中文「墨」字的讀音,然後以「l」結尾。

在不同的語境中,如何快速判斷「mole」所代表的中文含義?

快速判斷「mole」含義的關鍵在於上下文語境:

- 如果討論到生物、生態、挖掘等,通常指鼴鼠。

- 如果描述身體特徵、皮膚健康、美容等,通常指痣。

- 如果出現在科學、實驗、化學方程式等語境中,則指莫耳。

- 如果涉及組織、秘密、情報、背叛等,則指內鬼/間諜。

- 如果談論港口、海洋、建築工程等,則可能指防波堤(較少見)。

「mole」作為「防波堤」的含義,其語源和使用情境是什麼?

「mole」作為「防波堤」的含義,其語源可追溯至拉丁文的「moles」,意為「巨大的質量、結構」或「艱巨的工程」。這種用法在描述港口或海岸線的基礎設施時較為常見,指代為保護港口、抵禦海浪而建造的巨大石結構或人工堤壘。例如,在航海或土木工程的文獻中可能會遇到。

有沒有關於「mole」的中文俚語、成語或文化故事?

相較於其他動物,「鼴鼠」在中文文化中並非主要意象,因此直接與「mole」相關的中文俚語、成語或文化故事較為稀少。不過,由於鼴鼠視力不佳,間接會有「瞎得像鼴鼠」的說法,用來形容一個人視力差或缺乏洞察力。在化學和醫學領域,「莫耳」和「痣」則更多是專業術語而非文化符號。