Maverick 中文意思核心定義:獨行俠的語言學之旅

在這個節奏飛快、資訊爆炸的時代,人們開始重新審視一種看似孤獨卻極具力量的生存方式——那是一種不依附主流、不盲從群體、敢於走出常規框架的生命態度。這種精神,正是「Maverick」所承載的核心價值。它不只是英語中的一個詞,更像是一種文化基因,悄然滲透於歷史脈絡與現代生活之中。從美國西部無垠草原上的未烙印小牛,到NBA球場上打破傳統的球員,再到銀幕上挑戰極限的飛行員,「Maverick」的身影跨越時空,持續激發我們對於自由、創新與個體性的思考。

這篇文章將帶你深入挖掘「Maverick」背後的文化底蘊與語意演變,從它的詞源出發,解析其作為名詞與形容詞的雙重角色,並探討它如何在體育、電影與品牌世界中成為一種象徵。我們會走進達拉斯獨行俠隊的更名歷程,理解一次翻譯轉換背後的深層意義;也會走進《捍衛戰士》的飛行駕駛艙,感受那個呼號為「Maverick」的男人所代表的叛逆與勇氣。無論你是想提升英文理解力、熱愛籃球賽事、追尋電影魅力,還是渴望在這個標準化時代保有自我主張,這場關於「Maverick」的探索,都將為你打開一扇通往獨立思維與創造力的大門。

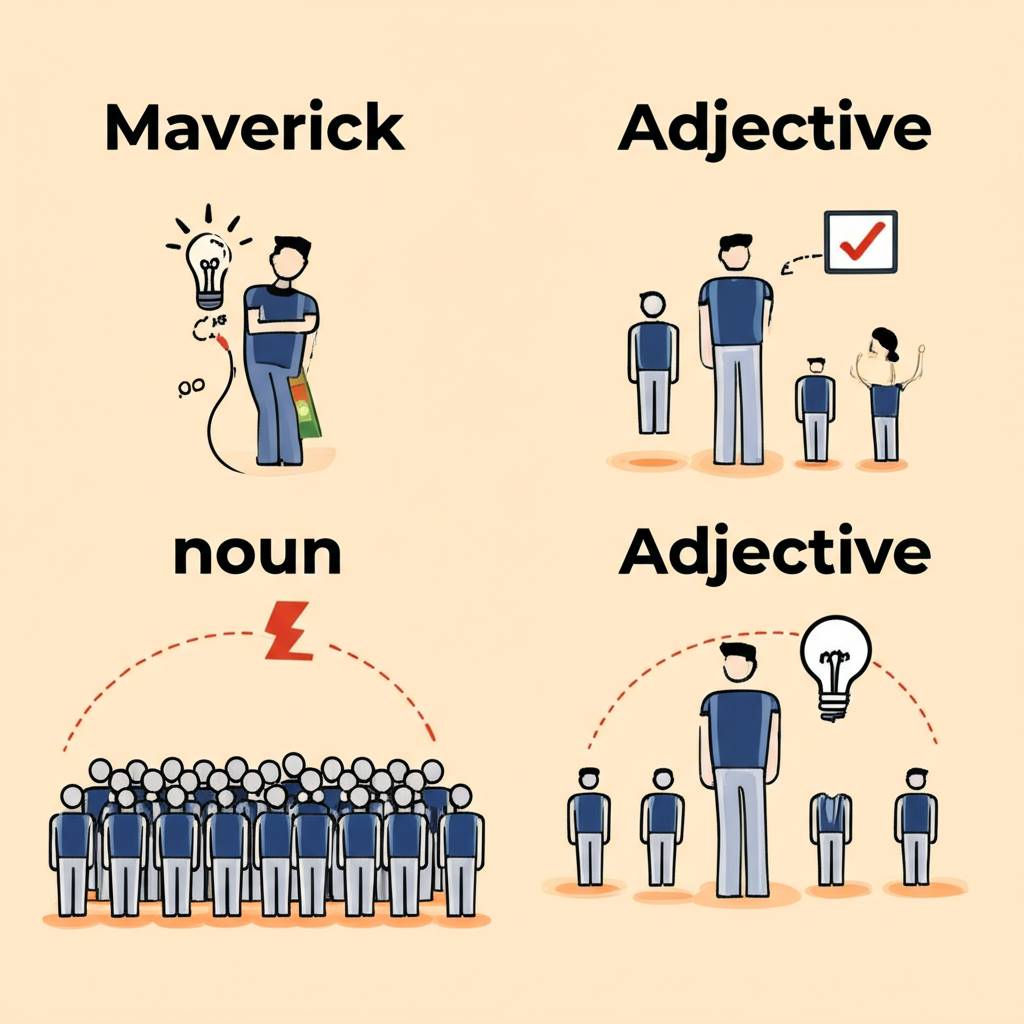

「Maverick」在中文中最常被譯為「獨行俠」、「特立獨行者」或「不合群者」,這些翻譯不僅僅是語義對應,更試圖捕捉一種精神氣質——那是一種拒絕被歸類、不願妥協於群體規範的存在狀態。作為名詞時,它指涉那些在思想或行動上脫離常軌的人;作為形容詞,則用來形容某種跳脫框架的作風或風格,例如「maverick strategy」(特立獨行的策略)或「a maverick performance」(突破常規的表現)。

這個詞的起源頗具傳奇色彩,根源於十九世紀的美國德克薩斯州。當時有一位名叫撒母耳·奧古斯都·馬弗里克(Samuel Augustus Maverick, 1803–1870)的律師兼牧場主,他因個人理念而拒絕為自家飼養的小牛打上烙印。在當時,所有牧場主都會為牲畜烙上品牌以示所有權,因此那些沒有標記的牛隻便成了「無主之牛」,四處遊蕩。久而久之,人們便將這些未經標記、自由行動的牛稱為「Mavericks」。這個稱呼逐漸從畜牧術語轉化為社會語言,用來形容那些不屬於任何組織、不願被定義、不受束縛的個體。隨著時間推移,「Maverick」從原本略帶貶義的「脫序者」,轉變為帶有敬意的「創新先驅」或「獨立思想家」。

Maverick 的發音與常見用法

「Maverick」的標準英式與美式發音皆為 /ˈmævərɪk/,在中文語境中可近似讀作「梅-弗瑞克」,其中「梅」對應「Ma」,「弗瑞」對應「ve-rick」,節奏輕快且易於記憶。掌握正確發音,不僅有助於口語表達,也能在閱讀或討論時更精準地理解其語境脈絡。

在實際應用中,這個詞的彈性極高,能靈活運用於多種情境:

- 作為名詞使用:

- 那位年輕創業家向來不按牌理出牌,是科技圈裡公認的商業maverick。(他是一位打破常規的創新型人物。)

- 這場改革需要更多敢於挑戰權威的mavericks,才能真正推動變革。(指具備獨立判斷力的行動者。)

- 作為形容詞使用:

- 她以一種maverick的方式經營團隊,完全打破傳統管理階層結構。(形容風格另類、不受拘束。)

- 這位導演的作品總帶有強烈的maverick色彩,從不迎合主流市場口味。(強調其創作上的叛逆與原創性。)

值得注意的是,雖然「Maverick」有時會與「叛逆」或「反叛」產生關聯,但它並非單純的對抗或破壞。真正的「Maverick」通常建立在專業能力與深刻洞察之上,他們的「不同」不是為了突顯自我,而是出於對現狀的反思與對更好的追求。

Maverick 的近義詞與反義詞辨析

要真正掌握「Maverick」的語感,必須將它置入語義網絡中進行比較。以下是一些常見的近義詞與反義詞分析,幫助讀者更精確地運用這個詞:

- 近義詞:

- Individualist(個人主義者): 強調個人自主與自我實現,偏好獨立行動而非集體協作。與Maverick相似,但後者更著重於「挑戰既有結構」的積極性。

- Nonconformist(不墨守成規者): 直接指向不遵從社會習俗或主流價值的人。此詞與Maverick高度重疊,幾乎可互換使用,但在語氣上較為中性。

- Rebel(叛逆者): 含有較強烈的對抗意味,常涉及對權威或制度的公開反抗。Maverick可能具有叛逆特質,但未必採取激烈手段,更多表現為「沉默的抵抗」或「另闢蹊徑」。

- Dissenter(異議者): 指在群體中提出不同意見的人,側重於觀點上的分歧。Maverick則更進一步,不僅提出異議,還會以實際行動走出一條新路。

- 反義詞:

- Conformist(墨守成規者): 主動順應社會規範,避免引人注目。與Maverick形成鮮明對比。

- Follower(追隨者): 缺乏主見,習慣依循他人腳步,傾向於接受既定答案。

- Traditionalist(傳統主義者): 尊重並維護既有做法,對改變持保守態度,與Maverick的革新精神背道而馳。

透過這樣的語義對照,我們更能體會「Maverick」並非單純的「不合群」,而是一種有意識的選擇——一種在深思熟慮後仍決定走自己道路的決心。

Maverick 與 NBA 達拉斯獨行俠隊:從小牛到獨行俠的命名傳奇

對許多華語觀眾而言,「Maverick」這個詞最直接的連結,便是NBA的達拉斯獨行俠隊(Dallas Mavericks)。然而,在2018年之前,這支球隊長期被稱為「達拉斯小牛隊」。這個譯名沿用了近四十年,早已深植人心,但背後其實隱藏了一段語意誤差與文化再詮釋的過程。

球隊成立於1980年,當時英文隊名定為Dallas Mavericks,靈感來自德州拓荒精神與「不被定義」的個人主義。然而,當初翻譯者將「Maverick」直譯為「小牛」,主要是根據其詞源中「未烙印的小牛」這一層涵義。雖貼近字面,卻忽略了該詞在現代語境中更核心的「獨立、叛逆、創新」等抽象價值。隨著時代演進,特別是在中國市場快速發展的背景下,球隊管理層逐漸意識到,「小牛」這個稱呼雖親切,卻可能讓人聯想到「稚嫩」、「經驗不足」,與一支征戰多年、擁有總冠軍血統的勁旅形象有所落差。

為了解決這個問題,時任球隊老闆的馬克·庫班(Mark Cuban)在2017年發起一項全球球迷票選活動,廣徵新的中文譯名。經過數月討論與投票,最終在2018年初正式宣布將中文隊名更改為「達拉斯獨行俠」。根據NBA官方報導,庫班強調,「獨行俠」不僅音近「Mavericks」,更重要的是,它精準傳達了球隊一路走來的精神本質——不依賴傳統路線、不畏強敵、堅持以自己的方式競爭。這不僅是一次品牌升級,更是一場文化翻譯的自我修正。

這次更名在華語圈引發熱烈討論。老球迷懷念「小牛」帶來的情感連結與青春記憶,尤其是2011年德克·諾威茨基率隊奪冠的輝煌時刻;而新一代球迷則普遍認同「獨行俠」更能反映球隊的氣質與定位。從語言學角度看,「獨行俠」一詞源自武俠文化,帶有孤膽英雄、俠義精神與自我超越的意涵,與西方語境中的「Maverick」形成巧妙呼應,也讓跨文化溝通更具深度。

達拉斯獨行俠隊的「Maverick」精神:球隊文化與球員特質

這支球隊的歷史,本身就是一部「Maverick」精神的實踐史。他們從未屬於傳統豪門,卻總能在逆境中創造奇蹟;他們不靠巨星堆疊,而是透過戰術創新與團隊意志打出名堂。這種不按牌理出牌的風格,早在德克·諾威茨基(Dirk Nowitzki)的時代就已奠定基礎。

這位來自德國的傳奇球星,以其獨創的「金雞獨立」後仰跳投席捲聯盟。這種技術在當時被視為「非標準動作」,甚至遭質疑效率不高,但諾威茨基憑藉極致的訓練與信念,將其發展成無解武器。他整個職業生涯幾乎都奉獻給達拉斯,未曾因爭冠壓力轉隊,最終在2011年帶領球隊擊敗如日中天的熱火三巨頭,拿下隊史首座總冠軍。這不僅是體育上的勝利,更是「Maverick」精神的完美體現——忠於自我、堅持到底、以非常規方式打破常規。

進入盧卡·唐西奇(Luka Dončić)時代後,這種精神獲得全新詮釋。這位斯洛維尼亞天才以超越年齡的沉穩與全面能力驚豔世人。他的比賽風格無法被簡單歸類為控球後衛或鋒線,而是融合組織、得分與節奏掌控於一身的「全能創作者」。他常在關鍵時刻做出令人驚訝的選擇,不拘泥於戰術板,卻總能引領球隊走出困境。正如ESPN體育評論所指出的,唐西奇的崛起不僅改變了比賽面貌,更重新定義了什麼是現代NBA的「超級巨星」——不是模仿他人,而是開創屬於自己的語言。

文化符號「Maverick」:電影、人名與品牌應用

「Maverick」的影響早已超越體育領域,成為全球流行文化中一個具有辨識度的象徵。其中最具代表性的,莫過於《捍衛戰士》(Top Gun)系列電影中的主角彼得·米契爾(Pete “Maverick” Mitchell)。

由湯姆·克魯斯飾演的這位海軍頂尖飛行員,以大膽、自信、不拘軍規的作風著稱。他的呼號「Maverick」不僅是代號,更是對其性格的總結:他技術精湛,卻不願被條文束縛;他重視團隊,卻總在關鍵時刻選擇孤身犯險。這種矛盾而迷人的特質,使角色充滿張力。到了續集《捍衛戰士:獨行俠》(Top Gun: Maverick),這個稱號更被直接放入片名,象徵主角即使年華老去,仍拒絕妥協、持續挑戰極限的不朽精神。電影的成功也讓「Maverick」一詞再度躍上國際舞台,成為勇氣與自由意志的代名詞。

在現實世界中,「Maverick」同樣被用來形容那些打破框架的人物。美國政壇曾有多位被媒體稱為「maverick」的政治人物,例如前亞利桑那州參議員約翰·麥凱恩(John McCain),他常跨黨派發言,不盲從黨意,展現出強烈的個人原則。科學界也不乏此類人物,如特斯拉創辦人伊隆·馬斯克,他屢次投入被視為瘋狂的計畫——電動車、太空探索、腦機介面,這些在初期都被主流懷疑,但正是這種「Maverick」思維,推動了技術邊界的拓展。

商業品牌也敏銳地捕捉到這個詞的象徵力量。例如「Maverick & Co.」這類以「Maverick」命名的時尚品牌,便是瞄準追求個性化與自我表達的消費族群。他們透過產品設計傳達「不隨波逐流」的生活態度,吸引那些希望在日常中展現獨特品味的人。這樣的命名策略,不只是行銷手段,更是一種價值主張的宣告——我們不提供標準答案,只支持你走出自己的路。

特立獨行者的哲學:現代社會中的「Maverick」精神

在高度連結又高度同質化的當代社會,「Maverick」精神反而顯得更加珍貴。它提醒我們:創新往往來自邊緣,突破常來自那些不願妥協的人。

在商業領域,最具顛覆性的企業多半由「Maverick」型人物創立。他們不滿足於現有市場結構,敢於質疑「為什麼事情要這樣做?」。從史蒂夫·賈伯斯到亞馬遜的貝佐斯,他們在創業初期都被視為異類,但正是這種「與眾不同」的視角,讓他們看見別人看不見的機會。這樣的思維模式,至今仍是新創生態系的核心驅動力。

在藝術與文化創作上,「Maverick」藝術家往往走在時代前面。他們的作品可能初時不被理解,甚至遭到排斥,但隨著時間推移,卻可能開創全新流派。例如導演大衛·林區或音樂人龐克先鋒約翰·萊登,他們拒絕商業化包裝,堅持原創語彙,最終影響了整個世代的審美取向。

對個人而言,擁抱「Maverick」精神,意味著培養批判性思考,拒絕被標籤化,並勇於為自己的選擇負責。這不是鼓吹任性或反社會,而是在充分理解規則後,仍保有重新定義規則的勇氣。在一個鼓勸人「合群」、「融入」的環境中,能保持清醒、走自己的路,本身就是一種力量。它鼓勵我們思考