導言:揭開「Omni」的神秘面紗 (從字首到現代應用)

在當今瞬息萬變的數位環境中,一個源自古老拉丁語的詞根——「omni」,正悄然主導著我們對科技、商業與語言的理解。這個簡單卻深具力量的字首,承載著「全部」、「所有」與「無所不包」的核心意涵,從生物學中的飲食分類,到企業經營中至關重要的客戶互動模式,其影響力無處不在。無論是我們日常使用的智慧型裝置所營造的無所不在連結,還是品牌致力打造的無縫購物旅程,背後都能看見「omni」概念的延伸與實踐。本文將深入剖析這個字首的語源脈絡、正確發音方式,並探討它如何在現代語境中演化為關鍵商業策略的命名基礎,特別是在全通路體驗與人工智慧應用中的核心地位,帶領讀者全面掌握這股推動整合時代的潛在動能。

「Omni」中文是什麼?字首意義與語源解析

「Omni」的核心意義:無所不包、所有

「omni」作為英文構詞中的常見前綴,其根源可追溯至拉丁文的「omnis」,意指「全部的」、「每一項的」或「普遍存在的」。這個字首賦予後接詞彙一種涵蓋全域、毫無遺漏的語氣,常用來形容某種極致的狀態或能力。當我們看到以「omni」開頭的單字時,幾乎可以立即聯想到某種全面性或無邊界的特質。舉例來說,一個「omni-capable」系統,便暗示它具備處理各種情境的能力;而「omni-directional」則說明了其作用範圍不受方向限制。

根據Online Etymology Dictionary的記載,「omni-」在17世紀中期開始進入英語詞彙體系,尤其在科學與哲學領域中蓬勃發展,成為建構如「omnipotent」、「omniscient」等抽象概念的重要元件。這種語言上的擴張,反映了當時人類對知識極限與宇宙本質的探索渴望。

「Omni」的正確發音與中文標註

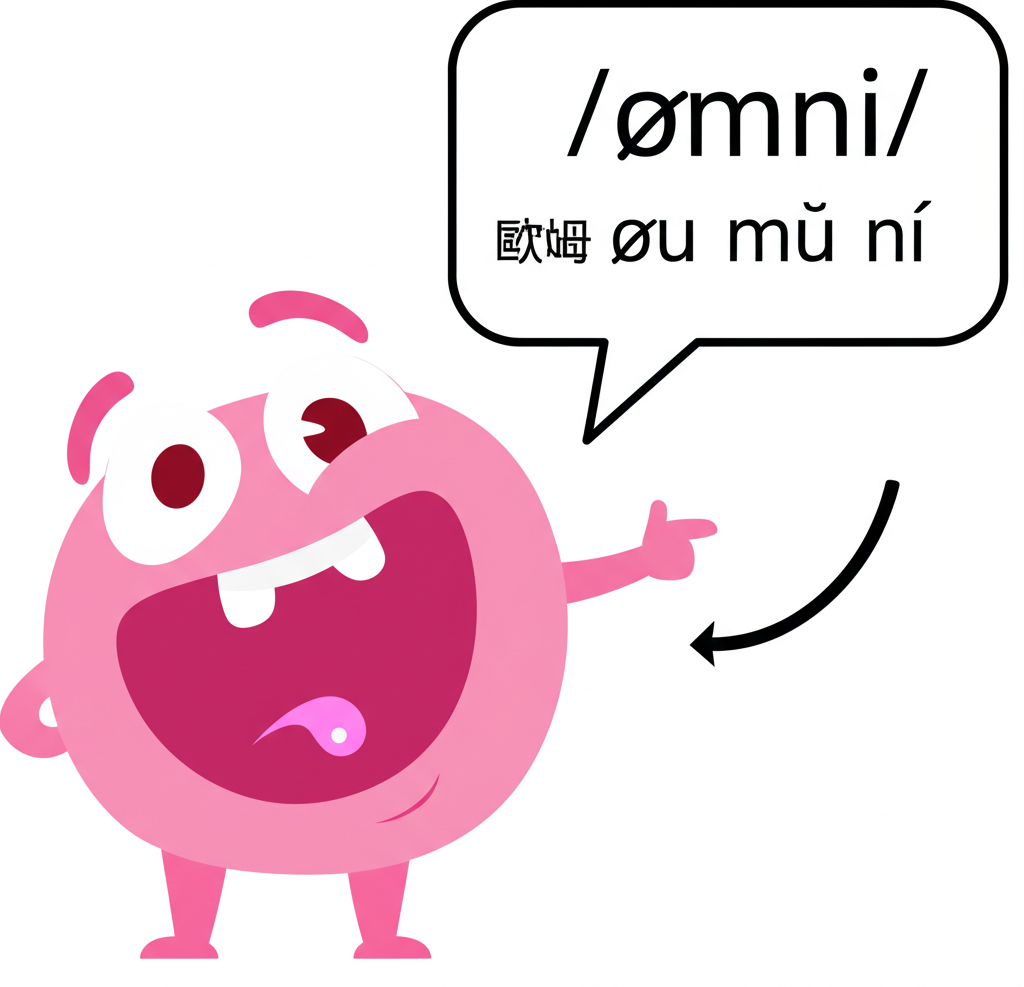

對於習慣使用中文的學習者而言,掌握「omni」的正確發音是理解相關詞彙的第一步。其國際音標為 /ɒmni/,在英式發音中,第一個母音接近短促的「喔」,但嘴唇需稍微收圓。若以中文諧音輔助記憶,最貼近的讀法為「歐姆尼」(ōu mǔ ní),其中「歐」對應開頭的元音,「姆」與「尼」則組成後半段的輔音連接。

實際發音時需注意,「o」不可拉長,應保持簡短有力;而「mni」部分則需快速滑過,特別是「m」與「n」的過渡要流暢,最後以清晰的「ni」音作結,類似中文「你」的發音。這樣的發音方式能確保在朗讀如「omnipresent」或「omnichannel」等較長詞彙時,依然維持準確與自然的語感。

常見含「Omni」的英文單字及其中文解釋

「omni」作為構詞的強力前綴,廣泛出現在各個專業與日常語境中,以下整理幾個最具代表性的應用實例,幫助讀者從語意層面理解其多樣化延伸。

Omnipresent (無所不在)

「Omnipresent」直譯為「處處存在」,常用來描述某種現象、技術或實體在空間上的普遍滲透。在宗教語境中,這常被用來形容神明超越時空的臨在性;而在現代社會,這個詞更多被用來形容數位科技的深度融入。例如,行動網路與雲端服務已成為典型的 omnipresent 存在,無論身處都會或偏鄉,人們幾乎隨時都能取得資訊與連結,這種無所不在的特性正重新定義人類的生活節奏與互動模式。

Omnipotent (全能、萬能)

「Omnipotent」強調的是力量的極限,代表「擁有無限能力」或「能完成一切可能之事」。在神學討論中,這是用來界定至高神祇的基本屬性之一。而在當代語境中,這個詞也常被引用於探討人工智慧的潛能邊界——當 AI 系統逐漸具備自主學習與決策能力時,社會開始思考:這樣的技術是否可能朝向某種「類全能」的狀態發展?此類疑問不僅涉及技術本身,更觸及倫理與控制機制的深層辯證。

Omniscient (全知、博學)

「Omniscient」指的是對所有事物皆具備完整知識的狀態。在文學創作中,全知視角(omniscient narrator)讓作者能自由切入任何角色的內心世界,掌握全局發展。這種敘事方式在現代數據驅動的商業環境中找到了新的對應:透過大數據分析與使用者行為追蹤,企業彷彿具備了某種「全知」能力,能夠預測消費偏好、洞察市場趨勢,甚至提前介入客戶需求。當然,這樣的「全知」仍受限於資料品質與演算法設計,但其影響力已不容忽視。

Omnivore (雜食動物)

在生物分類上,「omnivore」專指飲食來源兼具植物與動物的物種,人類與熊即是典型的例子。這個詞精確體現了「omni」所蘊含的「兼納百川」之意——不只是「吃很多」,而是有能力消化並吸收多樣化的營養來源。從演化角度看,這種飲食彈性正是物種適應環境變遷的重要優勢,也呼應了現代社會中對多元兼容價值的重視。

其他常見「Omni」詞彙 (如 Omnidirectional, Omnibook)

除了上述廣為人知的詞彙外,「omni」也活躍於技術與文化領域:

- Omnidirectional (全向性、全方位):指能量或訊號能在所有方向均勻傳播或接收,常見於音響設備,如全向麥克風能捕捉來自各角度的聲音,適用於會議記錄或環境監測。

- Omnibus (全集書、綜合節目):原指為大眾服務的公共運輸工具,後引申為收錄多篇作品的合輯,如「莎士比亞全集」;在影視領域,則可用來形容涵蓋多個單元故事的特別節目。

- Omnicompetent (全能的、什麼都擅長的):形容個人或系統在多個領域皆表現卓越,雖屬較少見的用語,但在描述跨域人才或多功能平台時尤具說服力。

數位時代的關鍵概念:「Omnichannel (全通路)」中文解析

隨著消費者接觸品牌的管道日益多元,「Omnichannel」已從行銷術語轉變為企業生存的必備策略。它不再只是多平台曝光的問題,而是如何將這些平台整合為一體化服務生態的關鍵課題。

什麼是全通路 (Omnichannel)?與多通路 (Multichannel) 的差異

真正的「全通路」策略,是以顧客旅程為中心所設計的整合架構。無論消費者是透過實體門市諮詢、手機 App 下單、社群媒體留言,或是撥打客服專線,品牌都能提供一致的資訊、價格與服務品質。更重要的是,各通路之間的數據能夠即時同步,使企業得以完整掌握顧客互動軌跡,進而提供無縫接軌的體驗。

相對而言,「多通路」雖也提供多種接觸點,但往往缺乏系統性的整合。例如,顧客在網站加入購物車的商品,可能無法在實體店直接結帳;或是在社群提出問題後,致電客服仍需重新說明狀況。這種斷裂感正是多通路模式的盲點。

| 特點 | Multichannel (多通路) | Omnichannel (全通路) |

|---|---|---|

| 通路整合度 | 各自獨立運作,資訊不互通 | 高度整合,資訊共享互通 |

| 顧客視角 | 通路導向,顧客需適應不同通路 | 顧客導向,以顧客旅程為主軸 |

| 體驗一致性 | 體驗可能不一致或中斷 | 無縫、一致、個人化體驗 |

| 數據應用 | 各通路數據孤立 | 跨通路數據整合分析 |

全通路的核心價值,在於讓顧客感覺自己始終與品牌進行一場延續性的對話,而非在不同窗口間重複啟動溝通。正如Zendesk的說明所指出,理想的客戶體驗應不受管道限制,每一次互動都應建立在前一次的基礎之上。

Omnichannel 在行銷與客戶服務的應用

在實際操作層面,全通路策略已深刻改變品牌與消費者之間的互動方式:

- 行銷應用:企業可利用跨渠道數據整合,實現精準的個人化推送。例如,顧客在電商平台瀏覽登山裝備後,不僅會在社群動態看到相關廣告,也可能收到針對戶外活動設計的電子報,甚至在實體店獲得專屬優惠。這種無縫銜接的觸及方式,大幅提高轉化效率。

- 客戶服務應用:當顧客從 LINE 提出疑問,轉而致電客服時,服務人員能即時調閱先前對話紀錄,避免重複詢問。此外,線上訂購的商品若需退換,亦可選擇就近門市處理,真正實現「線上線下融合」的便利性。

Omni-AI 在全通路策略中的角色

人工智慧的成熟,正加速全通路願景的實現。所謂「Omni-AI」,並非指某個特定產品,而是 AI 技術在全通路環境中的全面滲透與協同運作。

- 智能客服機器人:部署於網站、App 或 Messenger 的聊天機器人,能即時回應常見問題,並在必要時將對話紀錄完整移交給人工客服,確保服務不中斷。

- 個人化推薦與預測:AI 分析跨平台行為數據,預測顧客下一步可能的需求,主動提供商品建議或優惠方案,提升購物意願。

- 自動化行銷與流程優化:從郵件發送時機、廣告投放策略,到客戶旅程的痛點診斷,AI 都能提供數據驅動的優化建議,降低人力負擔並提升成效。

根據哈佛商業評論的報導,AI 不僅提升了客服效率,更讓品牌有能力提供真正以個人為中心的服務體驗,這正是全通路策略追求的終極目標。

「Omni」概念的延伸思考:從哲學到科技趨勢

「omni」所代表的全面性思維,早已超越語言學範疇,成為人類理解世界與建構未來的重要框架。

哲學與神學中的「全能」與「全知」

在西方思想傳統中,神的三大屬性——全能(omnipotent)、全知(omniscient)、無所不在(omnipresent)——構成了對至高存在的基本描繪。這些概念不僅是信仰的核心,也引發了數百年來的哲學辯證。例如,「全能悖論」質問:若神能創造一塊自己舉不起的石頭,那祂是否仍算全能?類似的邏輯困境,促使人們不斷反思能力與邏輯之間的界限。而「全知」與「自由意志」能否共存,更是至今未有定論的深層課題。這些思辨雖看似抽象,卻潛移默化地影響著我們對極限、控制與自主性的理解。

物聯網 (IoT) 與「無所不在」的連結

進入二十一世紀,「omnipresent」不再只是哲學隱喻,而是正在實現的科技現實。物聯網(IoT)將數十億台設備——從家用電器、穿戴裝置到城市基礎設施——全部接入網路,形成一個綿密的感知與反應網絡。在這樣的環境中,溫度、光照、人流等資訊持續被收集與分析,系統能自動調節環境以符合使用者需求。這種「無所不在的智慧」,正逐步構建出一個真正 omnipresent 的數位生態,讓人與科技的互動變得更加直覺與自然。

結論:掌握「Omni」精髓,迎接全面整合時代

從拉丁文的「omnis」到今日企業競相追求的「Omnichannel」,「omni」一詞的演變軌跡,恰恰映照出人類對整合與全面性的永恆追求。它不只是語言上的前綴,更是一種思維方式的體現——無論是對知識的渴求、對能力的極致想像,還是對客戶體驗的細膩打磨,背後都隱含著「完整」、「無縫」、「無所遺漏」的理想。

在當前這個資訊爆炸、管道碎片化的時代,唯有掌握「omni」的真正精神,才能在混亂中建立秩序,在競爭中凸顯價值。對個人而言,這意味著培養跨領域的整合能力;對企業來說,則需以顧客為中心,建構數據驅動的全通路架構,並善用 Omni-AI 等新興技術,打造真正有溫度且高效率的服務體驗。未來的競爭,將不再屬於單點突破的強者,而是屬於那些能將一切資源、管道與技術全面整合的整合者。

omni 的中文意思到底是什麼?

「omni」作為一個字首,源自拉丁文「omnis」,中文核心意思是「所有」、「全部」或「無所不包」。它用於構成表示全面性、廣泛性或極致性的英文單字。

「omni」這個字首有哪些常見的英文單字?

常見的「omni」字首單字包括:

- Omnipresent (無所不在):指在任何地方都存在。

- Omnipotent (全能、萬能):指擁有無限的力量或權力。

- Omniscient (全知、博學):指擁有無限的知識。

- Omnivore (雜食動物):指既吃植物也吃動物的動物。

- Omnidirectional (全向性):指從所有方向接收或發射。

Omnichannel 中文翻譯是什麼?它與 Multichannel 有何不同?

Omnichannel 中文翻譯是「全通路」。它與 Multichannel (多通路) 的主要差異在於「整合性」與「客戶中心化」。全通路強調所有接觸點(線上、線下、客服等)之間數據互通,提供客戶無縫且一致的體驗;而多通路則可能僅是提供多個獨立運作的管道,各通路間資訊不共享,客戶體驗容易中斷。

omni 的發音怎麼唸才正確?

「omni」的國際音標 (IPA) 為 /ɒmni/。若以中文近似發音標註,可以唸作「歐姆尼」(ōu mǔ ní)。發音時,「o」發短音,「mni」快速帶過,以「ni」結尾。

為什麼現在很多品牌都強調「全通路」(Omnichannel)?

品牌強調「全通路」是為了提升客戶體驗、增加客戶滿意度與忠誠度。在數位時代,客戶接觸品牌的管道多元,全通路策略能確保客戶在任何管道上都能獲得一致且不間斷的服務與資訊,減少重複溝通,進而提升銷售並強化品牌形象。

除了商業應用,「omni」還用在哪些領域?

除了商業應用,omni 概念還廣泛應用於:

- 哲學與神學:描述神祇的屬性,如全能(omnipotent)、全知(omniscient)、無所不在(omnipresent)。

- 科技領域:如物聯網(IoT)實現的「無所不在」的智能環境。

- 生物學:如雜食動物(omnivore)。

- 語言學:作為一個常見的詞根,構成許多表示「所有」或「全部」的詞彙。

「omnipresent」和「omnipotent」這兩個詞有什麼區別?

這兩個詞都以「omni」開頭,但意義不同:

- Omnipresent (無所不在):強調的是「存在」的廣泛性,指在任何地方都存在。

- Omnipotent (全能、萬能):強調的是「能力」的無限性,指擁有無限的力量或權力。

有沒有哪些知名的「omni」牌子或公司?

雖然沒有直接以「Omni」命名的巨頭品牌,但在各產業中,許多公司會在其產品或服務名稱中使用「Omni」來強調其全面性或整合性。例如,Omnicom Group 是一家全球知名的行銷傳播集團;在科技領域,也有如 Omnichat 等提供全通路客戶互動解決方案的公司。

Omni-AI 是什麼?它如何應用在客戶服務中?

Omni-AI 指的是人工智慧(AI)在全通路(Omnichannel)環境下的全面應用。在客戶服務中,Omni-AI 可以應用於:

- 智能客服機器人:提供24/7多通路自動應答與問題解決。

- 個人化推薦:根據客戶歷史數據,提供精準的產品或服務建議。

- 數據分析與預測:分析跨通路數據,預測客戶需求,優化服務流程。

- 自動化行銷:實現訊息的自動化推送與客戶旅程管理。

omni 這個字在中文語境中有特定的用法嗎?

「omni」作為一個英文前綴,本身沒有直接的中文詞彙對應,但在中文語境中,我們通常會直接翻譯其衍生的英文詞彙,如「全通路」(Omnichannel)、「無所不在」(Omnipresent)等。這些翻譯詞彙在特定領域(如商業、科技)已形成常用術語。