導言:「Hui 中文」的多重面貌

當我們初次接觸中文,拼音「Hui」總是在耳邊反覆出現。它像是一個熟悉的聲音,卻又藏著層層深意——有時代表一種能力,有時指向一個姓氏,甚至連結到一個民族的歷史脈絡。對學習者來說,這個音節看似簡單,實則蘊含極大的語言與文化張力。從日常對話中的「我會說中文」,到族譜上的「許」、「惠」等姓氏,再到中國西北地區獨具特色的回族文化,「Hui」如同一條隱形的線索,串起了漢語世界中語法、身分與族群的多元面向。

這篇文章將帶您深入探索「Hui」在中文語境中的多重角色。我們不僅解析「會」作為語法核心的精確用法,也追溯以「Hui」為音的姓氏起源與地域分佈,更進一步連結至回族的文化脈絡。透過清晰的結構、具體的例句與細緻的語義辨析,我們希望幫助您跳脫表層理解,真正掌握「Hui」所承載的語言智慧與文化厚度。無論是語言學習者、文化愛好者,或是對自身姓氏淵源感興趣的人,都能在這趟旅程中找到值得深思的片段。

中文語法核心:「會」(huì) 的精準用法與情境

在現代漢語中,「會」是一個極其靈活且不可或缺的助動詞。它的出現頻率之高,幾乎貫穿所有層面的口語與書面表達。然而,正因其使用廣泛,學習者若未能掌握其語境差異,便容易產生誤用或語氣偏差。「會」主要承擔兩大功能:一是表達後天習得的能力,二是預測未來的可能性。這兩種用法雖共享同一個字形與發音,但在語氣、邏輯與語用上卻各有側重。

表達能力與習得技能:我「會」說中文

當「會」用來描述能力時,強調的是個人透過學習、訓練或長期實踐所獲得的技能。這種能力不是與生俱來的體能或天賦,而是可以被「學會」的技術性行為。

- 例句:

- 我會說三種語言,包括中文、英文和法文。

- 她從小學習鋼琴,所以很會彈奏古典樂曲。

- 別擔心,我會開車,可以載你去機場。

- 這道菜很複雜,你會做嗎?

值得注意的是,「會」在此類語境中隱含「已掌握」的狀態。例如,「我會游泳」傳達的不僅是「能浮在水上」,而是「具備完整泳技」的成熟狀態。這與生理性的「能」或制度性的「可以」有明顯區隔。

「會」與「能」、「可以」的細微差異:

這三個詞常被混用,但實際語感截然不同:

| 詞語 | 主要側重 | 例句 |

|---|---|---|

| 會 (huì) | 經過學習而掌握的技能。 | 我會騎腳踏車。(我學過,知道怎麼騎。) |

| 能 (néng) | 客觀條件或生理狀態允許的可行性。 | 我能搬動這個箱子。(我有力氣搬動它。) |

| 可以 (kěyǐ) | 獲得許可、被允許去做某事。 | 你可以使用我的電腦。(我允許你使用。) |

舉例來說,「我會開車」代表具備駕駛技術;「我能開車」可能指身體狀況允許(如未酒駕、未生病);「我可以開車」則可能是在回應「我能不能借用你的車?」這樣的請求。

預期未來與可能性:他明天「會」來嗎?

除了能力表達,「會」也是預測未來事件的重要語氣標記。它不表示絕對確定,而是基於現有資訊所做的合理推斷,帶有主觀判斷或期望色彩。

- 例句:

- 天氣預報說明天會下雨,出門記得帶傘。

- 如果你努力學習,你一定會成功。

- 他答應了,所以他明天應該會來。

- 這麼晚了,商店應該已經關門,你會買不到東西的。

這種用法中的「會」,往往與「應該」、「一定」、「可能」等副詞搭配,增強語氣的確定性或推測性。它不像「將要」那樣強調即將發生的動作,也不像「要」那樣突出主觀意願,而是聚焦於「可能性」本身。

與「將要」、「要」的語氣區分:

- 會 (huì): 強調根據經驗或邏輯推斷出的未來結果,語氣偏客觀或推測性。

- 將要 (jiāngyào): 較為正式或書面,常用於正式公告或文獻中,如「公司將要發布新產品」。

- 要 (yào): 多用於表達個人計畫或即將展開的行動,如「我要去洗澡」、「我們要出發了」。

常見錯誤與語法陷阱:如何避免誤用「會」

學習者在使用「會」時常陷入幾種典型誤區:

- 錯誤: 我不說中文會。 (語序錯誤,將「會」置於句末)

- 正確: 我不會說中文。

- 錯誤: 昨天他會來了。 (誤將「會」用於陳述過去事實)

- 正確: 昨天他來了。若想表達「有能力來」,應說「昨天他是能來的」,但語氣已不同。

- 錯誤: 我會去洗澡。 (語氣不自然,「會」在此情境中過於預測性)

- 正確: 我要去洗澡。 / 我去洗澡了。

關鍵原則是:「會」不應用於描述已完成的動作,也不適合用來表達當下的決定或意圖。

「會」在不同語境下的其他延伸詞義

除了作為助動詞,「會」本身作為漢字,還有獨立的名詞與動詞用法:

- 名詞:

- 聚會:朋友或同儕間的社交活動。例:週末我們有一場同學聚會。

- 會議:正式的討論或決策場合。例:董事會會議將在下午三點開始。

- 協會:民間組織或專業團體。例:中文教師協會每年舉辦研討會。

- 動詞:

- 會合:雙方或多方見面集合。例:我們明天在咖啡廳會合。

- 會意:理解對方未明說的意思。例:他微微一笑,我立刻會意地點頭。

這些詞彙雖與助動詞「會」同音同形,但在語法功能與語義上已發展出獨立脈絡,需依上下文判斷其真實含義。

「Hui」姓氏探源:從歷史淵源到現代分佈

在漢語姓氏體系中,「Hui」作為拼音對應多個漢字,每一支都承載著不同的歷史軌跡與文化記憶。這些姓氏跨越地域、方言與民族界線,見證了中華姓氏文化的複雜性與包容性。從古代封國到少數民族漢化,從地名演變到音譯轉化,「Hui」姓的形成過程本身就是一部微型的中華遷徙史。

常見「Hui」姓氏漢字:惠、許、回、恢、輝

以下是拼音為「Hui」的常見姓氏及其起源背景:

| 漢字 | 拼音 | 主要起源 | 簡要說明 |

|---|---|---|---|

| 惠 | Huì | 姬姓、嬴姓、回族 | 源於周代姬姓諸侯國「惠國」,或以君主謚號「惠」為姓。亦有部分回族因漢化而採用此姓。 |

| 許 | Xǔ (部分方言如閩南語讀作 Húi) | 姜姓 | 為炎帝後裔,周武王封文叔於許地,建立許國,子孫以國為氏。在福建、台灣等地,「許」常依方言音譯為 Hui 或 Khoo。 |

| 回 | Huí | 回族、古代回鶻族 | 主要為回族姓氏,源於回鶻(Uyghur)等中亞民族,或直接以族名為姓。 |

| 恢 | Huī | 少數姓氏 | 極為罕見,可能源自古地名或官職名,現今多零星分佈。 |

| 輝 | Huī | 少數姓氏 | 同樣罕見,可能由其他姓氏演變而來,或後人取光明之意而自立。 |

台灣與香港地區的「Hui」姓氏分佈與名人

在台灣與香港,「Hui」相關姓氏中最普遍的是「許」與「惠」,兩者在人口結構與社會影響力上皆具代表性。

- 許姓 (Xǔ/Húi): 在台灣,許姓位列十大常見姓氏之一,根據 中華民國內政部戶政司的統計,其分佈遍及全島,尤以南部地區為多。知名人物包括歌手許茹芸、演員許瑋甯、企業家許文龍等。在香港,許姓同樣常見,代表性人物如樂壇教父許冠傑、歌手許志安等。

- 惠姓 (Huì): 惠姓在兩地均屬稀有姓氏,但因香港演藝圈的影響而較為人知。已故武打演員惠天賜及其妹妹、金像獎影后惠英紅,讓這個姓氏走入大眾視野,也凸顯了姓氏文化在當代媒體中的再詮釋。

- 回姓 (Huí): 回姓在台灣與香港極為罕見,主要集中在中國大陸西北地區的回族聚居地,如寧夏、甘肅等地。

姓氏文化與宗族傳統

在傳統漢文化中,姓氏不僅是個人識別的符號,更是宗族延續的象徵。許多「Hui」姓家族保有完整的族譜、祠堂與祭祀儀式,這些實踐強化了血緣紐帶與文化認同。例如,許姓後人常追溯至許國開國君主文叔,並以「太岳遺風」為堂號,彰顯其姜姓源流。而惠姓家族則多以「景憲堂」、「扶風堂」為號,反映其歷史分佈與價值取向。

「Hui」姓氏的英文拼寫常見變體:

由於漢語方言與歷史拼音系統的差異,這些姓氏在國際場合有不同拼寫方式:

- 惠: Hui, Hooi, Huey

- 許: Hui, Xu, Hooi, Khoo (閩南語系)

- 回: Hui, Huay

這些變體不僅是語言轉譯的結果,也體現了華人移民史與跨文化適應的軌跡。

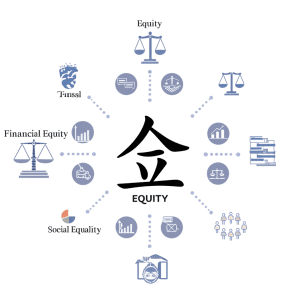

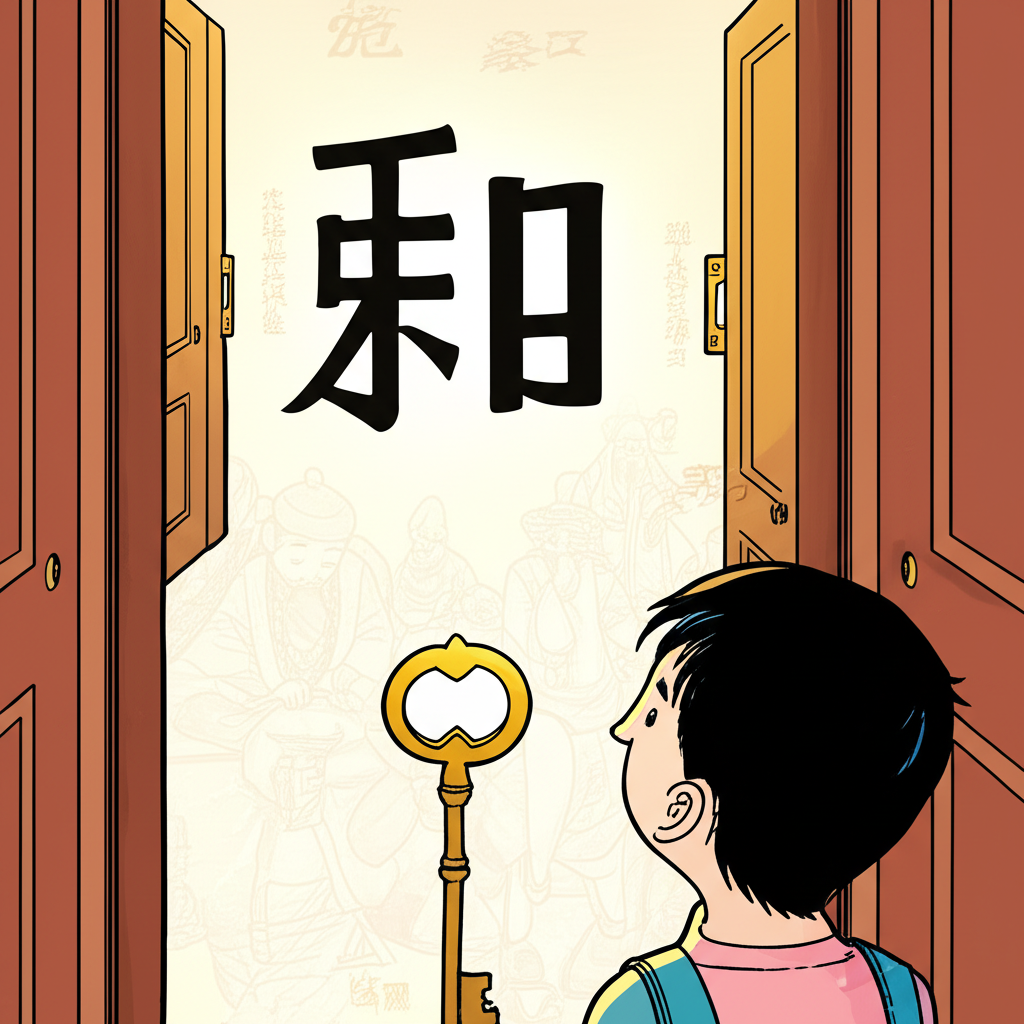

「Hui」與中國回族:文化與歷史連結

談到「Hui」的文化意涵,最不可忽視的便是與中國回族的深刻連結。回族的「回」字,其普通話拼音為「huí」,正是「Hui」音節中最核心的代表之一。這個民族的存在,讓「Hui」不僅是語言或姓氏的載體,更成為理解中國多元民族結構的一把鑰匙。

回族簡介:一個獨特的民族

回族是中國分佈最廣的少數民族,總人口約1100萬,遍及全國各省,尤以寧夏回族自治區為核心聚居地。其族源可追溯至唐宋時期來華的阿拉伯、波斯與中亞商人、使節與軍人,他們在中國落地生根,與漢族、蒙古族等通婚融合,最終形成具有獨特文化認同的民族群體。

回族的特徵鮮明,主要體現在以下幾個方面:

- 宗教