海王星的基礎認識與命名由來

在太陽系的遙遠邊陲,靜靜漂浮著一顆深邃幽藍的行星——海王星。作為八大行星中離太陽最遠的一員,它不僅是太陽系第四大行星,更屬於外層行星中的「冰巨星」類型。這顆被極端風暴與低溫籠罩的世界,以其神秘莫測的氣象系統和遙不可及的軌道位置,長期以來吸引天文學家深入探討。它的存在不僅挑戰了我們對行星形成機制的理解,也為探索極端宇宙環境提供了珍貴樣本。

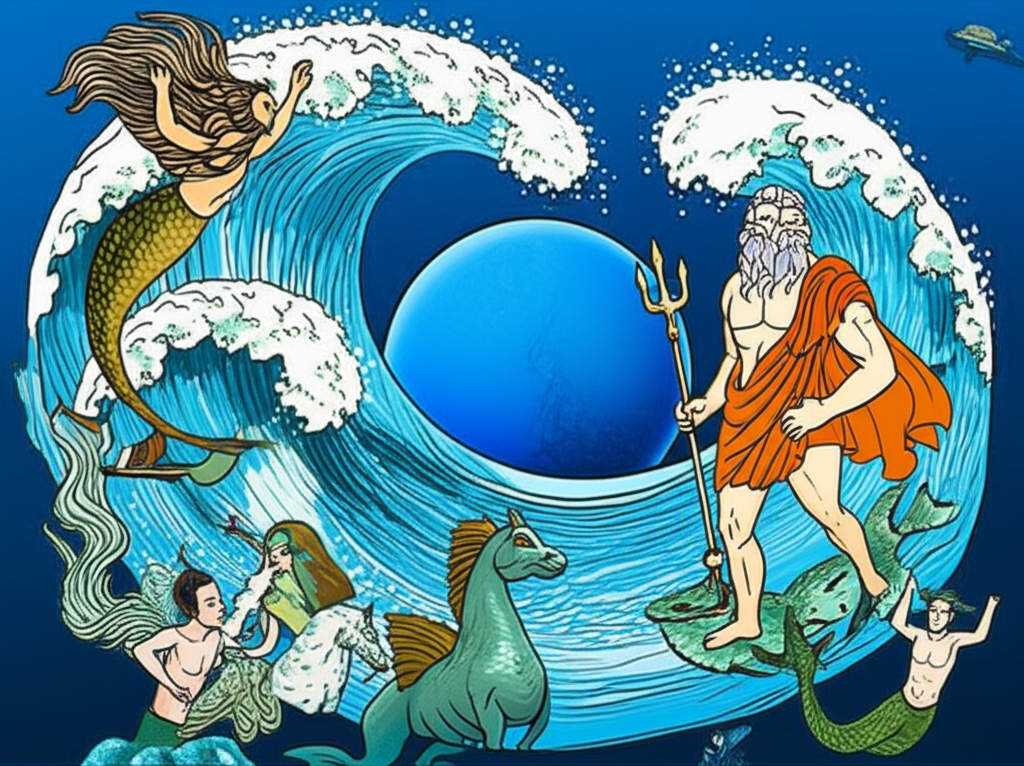

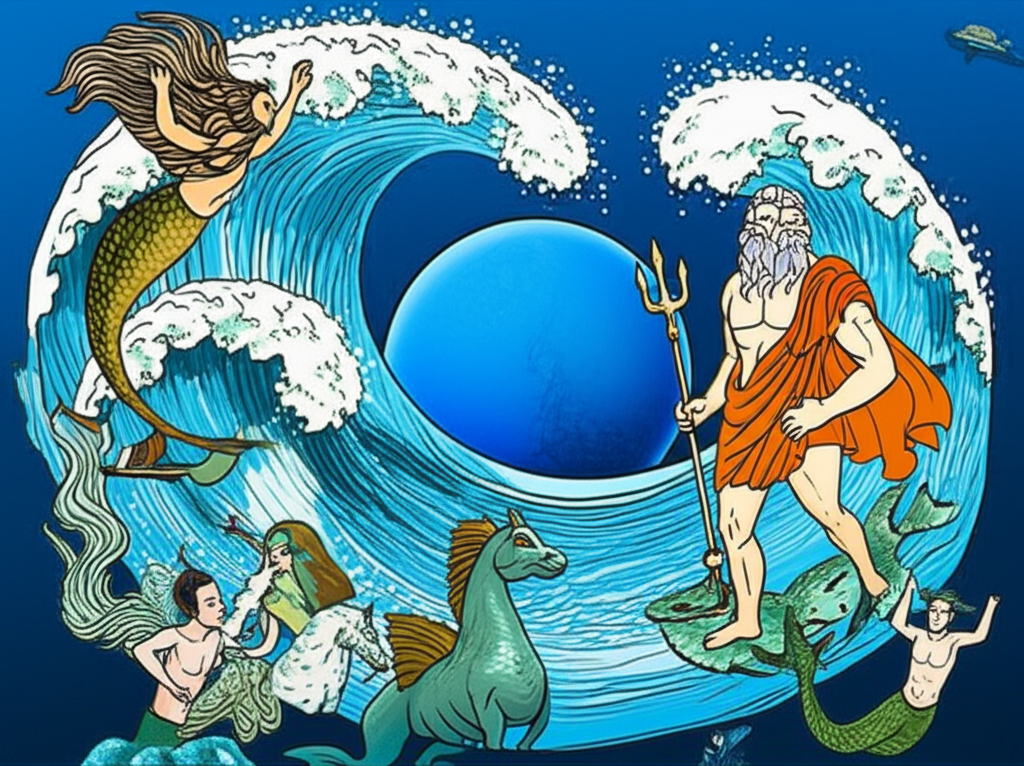

這顆行星之所以稱作「海王星」,背後蘊含深厚的文化脈絡。中文天文術語在翻譯外來星體名稱時,往往融合西方神話與視覺特徵。Neptune在羅馬神話中掌管海洋、地震與駿馬,地位等同於希臘神話中的波塞頓。由於其大氣富含甲烷,吸收紅光後反射出濃郁藍調,從望遠鏡中望去宛如一片無垠深海。這樣的色彩印象與海神形象完美呼應,因而「海王星」之名應運而生。這個譯名既忠實傳達原意,又具備詩意美感,迅速成為華人社會普遍接受的標準用法。

預言成真:數學引領下的驚世發現

海王星的發現過程堪稱科學史上的經典篇章,它不是偶然觀測的結果,而是理論推導與精確計算交織而成的智慧結晶。故事始於天王星軌道的異常擾動。自威廉·赫歇爾於1781年發現天王星後,天文學家持續記錄其運動軌跡,卻發現實際路徑與牛頓力學預測出現無法忽視的偏差。這種微小但穩定的偏移暗示:或許有一股看不見的力量正在拉扯這顆外行星。

英國年輕數學家約翰·亞當斯率先投入計算,試圖透過引力理論反推出未知天體的位置。他在1845年便完成預測,並將成果提交給皇家天文學會,可惜當時未能引起足夠重視。幾乎同一時間,法國天文學家勒維耶也獨立展開相同研究。他於1846年發表詳細論文,明確指出新行星可能出現的天區座標。這份報告迅速傳至柏林天文台,天文學家伽勒收到信件後當夜即展開搜尋。

就在勒維耶預測位置不到一度範圍內,伽勒和他的助手達黑斯特察覺到一顆未曾標註的「恆星」。進一步觀察確認,這並非固定星辰,而是緩慢移動的行星——人類首次藉由純粹數學預測所「找到」的新世界就此揭曉。此舉不僅驗證了牛頓萬有引力定律的普適性,也標誌著理論天文學的重大突破。雖然英法兩國曾因優先權爭議僵持不下,今日學界普遍認定亞當斯與勒維耶皆應共享理論發現的榮譽,而伽勒團隊則是實質完成觀測驗證的關鍵角色。

冰巨星的真實面貌:結構、氣候與衛星系統解析

儘管距離地球逾四十億公里,現代科技仍逐步揭開海王星的層層面紗。航海家2號1989年的飛掠任務,加上哈勃太空望遠鏡與地面大型觀測設施的長期追蹤,讓我們得以窺見這顆冰巨星複雜且動態的本質。

規模與組成:太陽系中的巨無霸之一

海王星直徑接近四萬九千公里,體積足以容納近六十個地球。質量則為地球的十七倍左右,在行星家族中排行第三。然而其平均密度僅約每立方公分1.64克,遠低於岩石行星如地球,顯示其主要成分並非固態岩石,而是大量氫、氦與「冰」狀物質——這裡所謂的「冰」指的是水、氨與甲烷等高沸點化合物,在極寒環境下凝結成固態或超臨界流體。正因其內部富含這類冰質材料,相對於木星與土星這類以氫氦為主的氣態巨行星,海王星與天王星共同被歸類為「冰巨星」。

| 特性 | 海王星 | 地球 | 天王星 | 木星 |

| 直徑 | ~49,244 公里 | ~12,742 公里 | ~50,724 公里 | ~139,820 公里 |

| 質量 | ~1.024 × 10^26 公斤 | ~5.972 × 10^24 公斤 | ~8.681 × 10^25 公斤 | ~1.898 × 10^27 公斤 |

| 平均密度 | ~1.638 g/cm³ | ~5.513 g/cm³ | ~1.270 g/cm³ | ~1.326 g/cm³ |

| 類型 | 冰巨星 | 類地行星 | 冰巨星 | 氣態巨行星 |

狂暴大氣與劇烈天氣

海王星的大氣由約百分之八十的氫、十九的氦以及少量甲烷構成。正是這些微量甲烷分子選擇性吸收陽光中的紅色波段,使行星散射出令人著迷的寶石藍色澤。然而,這看似寧靜的藍幕之下,卻藏著太陽系中最猛烈的風暴系統。風速可飆升至每小時兩千一百公里以上,幾乎接近音速,形成橫掃全球的急流與巨型雲帶。

航海家2號抵達時,捕捉到南半球一個與地球大小相當的巨大反氣旋風暴,命名為「大黑斑」。雖然後續觀測顯示該風暴已消失,但新的暗斑陸續出現,例如「小黑斑」與「巫師之眼」,顯示其大氣活動極度活躍。不同於地球風暴多由太陽加熱驅動,海王星接收到的日照能量僅為地球的千分之一,因此科學家相信其強勁氣流主要源自星球內部持續釋放的熱能,推動深層對流作用所致。

非對稱磁場與層狀內部

海王星的內部結構推測為分層設計:中心是一個與地球質量相近的岩石核心;外圍包覆著厚達數千公里的「冰幔」,由水、氨與甲烷在超高壓下形成的超臨界流體構成,有時被稱為「水-氨海洋」;最外層則是逐漸過渡至空間的氣態大氣。值得注意的是,其磁場表現異常奇特——磁極偏離行星幾何中心甚遠,且磁軸與自轉軸夾角高達四十七度。這種高度傾斜且不對稱的磁場,可能起源於冰幔中電離成分的流動所產生的發電機效應,而非像地球般來自金屬液核的對流。這一特徵使海王星成為理解非典型行星磁場的重要案例。

衛星群與黯淡星環

目前已知海王星擁有多達十六顆衛星,其中最大且最具科學價值的是海衛一(Triton)。它是太陽系中唯一以逆行軌道繞行母行星的大型衛星,意味著其公轉方向與海王星自轉相反。這種罕見軌道強烈暗示海衛一本非原生,而是早期從古柏帶被捕獲的小天體。其表面遍布氮冰與水冰,大氣稀薄但確實存在,航海家2號甚至拍攝到活躍的冰火山噴發現象,噴出物包含液態氮與塵埃,展現出驚人的地質活力。

除了眾多衛星,海王星也擁有五條主要行星環,主要由微塵與細小冰粒組成,亮度遠不及土星環那般耀眼。其中最外側的亞當斯環內含有數段明亮弧狀結構,稱為「環弧」,其穩定機制至今仍是研究焦點。這些環系可能來自過去小型衛星碰撞後的殘骸,持續受到鄰近衛星引力影響而維持特定形態。更多關於海王星衛星的資訊,可參考不列顛百科全書。

時間尺度的對比:海王星上的一日與一年

要真正理解一顆行星,必須掌握它的時間節奏——自轉決定晝夜更替,公轉則定義季節輪迴。對海王星而言,這些週期與地球截然不同,塑造出獨特的環境節奏。

短暫的「一日」:快速自轉的影響

海王星完成一次自轉僅需約十六小時六分鐘,也就是說它的「一天」還不到地球的三分之二。作為一顆缺乏堅硬表面的氣態行星,它展現出明顯的差異自轉現象:赤道區域旋轉速度比兩極更快。這種高速自轉產生強大的科里奧利力,將大氣流拉伸成平行於赤道的條紋狀雲帶,同時助長風暴系統的發展與延續。可以說,正是這迅疾的轉動,賦予了海王星大氣如此強烈而持久的動能。

漫長的「一年」:極端距離帶來的季節變遷

相較之下,海王星繞太陽一圈需要長達一六四.七九年,是所有行星中最久的公轉週期。自從1846年被正式發現以來,直到2011年才真正走完第一圈完整軌道。這一切源於它與太陽之間平均達四十五億公里的遙遠距離,約為日地距離的三十倍。儘管接收陽光極少,它的自轉軸傾角約二十八度,與地球相仿,因此同樣經歷四季變化。不過,每個季節長達約四十年,氣候演變極其緩慢。天文學家透過長期監測發現,其雲層反照率會隨時間呈現規律起伏,可能是季節性大氣循環的體現,為研究遠距行星氣候提供難得線索。更多關於海王星大氣的資料,可參考NASA的行星概覽。

多義詞「Neptune」:從天文到科技的文化延伸

「Neptune」一詞雖以行星之名廣為人知,但在其他領域亦扮演重要角色。釐清這些差異有助於避免概念混淆,也能看見語言如何跨越學科邊界流動演化。

AWS Neptune:專屬圖形資料的雲端解決方案

在現代資訊架構中,Amazon Web Services 推出的「AWS Neptune」是一項專注於圖形資料管理的全託管資料庫服務。此處的 Neptune 與天文毫無關聯,而是取其連結深層網絡之意象。它適用於處理高度關聯性的數據結構,如社交關係網絡、推薦引擎或金融詐騙偵測系統,支援屬性圖模型與RDF框架,並提供Gremlin與SPARQL等查詢語言。該服務的核心目標是高效儲存節點與邊緣組成的複雜網絡,與行星海王星的存在本身無任何技術關聯。

文化與商業中的「海神」意象

源自羅馬神話的Neptune,作為海洋主宰的形象深入人心,其象徵意義廣泛滲透各領域:

- 品牌命名:潛水裝備、航海用品、海鮮餐廳乃至船舶製造商,常借用「Neptune」提升與水域活動的連結感。

- 軍事與交通:多國海軍將潛艇或巡邏機命名為Neptune,例如美國P-2 Neptune反潛機,彰顯其在深海巡弋的能力。

- 虛構創作:小說、影集、動畫與遊戲中,「Neptune」常作為海底王國、神祇角色或星際艦船之名,營造神祕浩瀚氛圍。

- 專案代號:部分科研計畫或工程項目也可能使用此名,通常僅限內部識別用途。

這些應用雖共享同一名稱,但皆基於原始神話符碼的延伸詮釋,在實際語境中多能明確區辨所指對象。

結語:通往太陽系邊界的未竟之旅

海王星,這顆位於傳統行星版圖最外緣的藍色巨人,憑藉其冰質構造、劇烈氣象、歪斜磁場與奇特衛星,持續激發人類探索的渴望。從十九世紀靠紙筆推算出的理論勝利,到二十世紀末航海家2號的驚鴻一瞥,我們對它的認識已從遠方光點轉化為立體圖像。然而,許多謎團仍未解開:內部熱源的真正機制、環弧的穩定條件、海衛一的地質活動頻率,皆有待更深入觀測。

目前雖無已發射的專屬探測任務,但學界已積極規劃未來可能的軌道器與大氣探針,期望能長期監測其氣候動態,甚至降落儀器至海衛一表面。這些前瞻計畫若能實現,將開啟海王星研究的新紀元,不僅深化對冰巨星的認識,也幫助我們理解系外行星中大量存在的同類天體。人類對太陽系邊疆的追尋,仍在這片永恆的藍色邊界上繼續延伸。

海王星的中文名稱「Neptune」是如何確定的?

「Neptune」的中文名稱「海王星」是根據羅馬神話中海神Neptune(對應希臘神話的波塞頓)的形象,以及行星深藍色的外觀來確定的。這種命名方式結合了神話淵源與行星特徵,在華人天文學界被廣泛接受。

海王星在太陽系中的位置和它為何如此遙遠?

海王星是太陽系八大行星中距離太陽最遠的一顆,位居第八。它之所以如此遙遠,是因為它在太陽系形成初期,在離太陽較遠且溫度較低的區域聚集了大量的冰與氣體,並在不斷的引力交互作用下穩定在目前的軌道上。

海王星上是否存在生命?科學家有何推測?

根據目前所知,海王星極端的環境,包括極低的溫度、高壓、強風以及缺乏固態表面和液態水,使其不太可能存在我們所知的生命形式。科學家目前推測海王星上存在生命的機率非常低。

除了行星之外,「Neptune」這個詞還可能指什麼?

除了指太陽系行星「海王星」外,「Neptune」一詞還可能指:

- AWS Neptune:亞馬遜雲端服務提供的圖形資料庫服務。

- 羅馬神話中的海神。

- 各種品牌、產品、交通工具(如潛艇)或虛構作品的名稱,通常借用其神話或海洋象徵意義。

海王星的自轉方向與其他行星有何不同?

海王星的自轉方向與太陽系大多數行星相同,都是逆時針方向(從北極點上方俯視)。然而,其最大的衛星海衛一(Triton)卻是以逆行軌道繞行海王星,這與太陽系中大多數大型衛星的順行軌道不同。

海王星的藍色外觀是由什麼造成的?

海王星深邃的藍色外觀主要是由其大氣層中的甲烷氣體造成的。甲烷會吸收太陽光譜中的紅光部分,而反射藍光,使得我們看到的海王星呈現出獨特的藍色。

海王星的神話故事與其天文學特徵有何關聯?

海王星的神話故事與其天文學特徵的關聯主要體現在命名上。羅馬神話中的海神Neptune掌管海洋,而海王星因其深藍色外觀酷似海洋而得名。這種命名賦予了這顆遙遠行星一種神秘而浩瀚的文化意象。

「neptune day」在天文學上具體指的是什麼?

在天文學上,「neptune day」指的是海王星完成一次自轉所需的時間,大約是16小時6分鐘。這比地球的24小時一天要短。

探索海王星的太空任務有哪些?取得了哪些重要成果?

迄今為止,唯一近距離飛掠海王星的太空任務是美國國家航空暨太空總署(NASA)的航海家2號(Voyager 2)。它在1989年飛掠海王星,提供了關於其大氣層、極端風暴(如大黑斑)、磁場、衛星(特別是海衛一的冰火山活動)以及行星環系統的寶貴數據和影像,極大地增進了人類對這顆遙遠行星的了解。

海王星與冥王星曾經有過什麼樣的特殊關係?

在冥王星被重新歸類為矮行星之前,它的橢圓形軌道有時會穿越海王星的軌道。這意味著在某些時期,冥王星會比海王星更接近太陽,使得海王星成為當時距離太陽最遠的行星。這種軌道交叉現象持續了約20年,但由於兩者的軌道共振,它們從未有過相撞的風險。