什麼是 Reliance?核心定義與中文翻譯

在日常對話或專業文獻中,「Reliance」是一個極其常見卻蘊含豐富語義的英文名詞。它不僅僅是字面上的「依靠」,更深刻地觸及人與人、系統與資源、甚至信念與現實之間的互動關係。簡單來說,這個詞描述的是一種狀態——當某個人、組織或系統在功能、情緒或判斷上必須仰賴某個外部因素時,便形成了「reliance」。這種依賴可能是實際運作上的需求,也可能是心理層面的信任,理解其雙重性,是掌握英文語境中細膩表達的關鍵。

在中文語境中,「reliance」最常被譯為「依賴」、「信賴」、「依靠」與「仰賴」。這四個詞看似相近,但在使用時卻有微妙差異,選擇哪一個翻譯,往往取決於語氣、情境與所要傳達的情感強度。「依賴」一詞最為普遍,多用於描述某種實際上的需求關係,例如對資源、技術或他人的依靠,語氣中性,但若強調程度過深,也可能帶有消極意涵,暗示缺乏自主性。「信賴」則偏向主觀情感與判斷,強調的是對可靠度、誠信或專業能力的信心,常見於人際互動、商業合作或科學決策中,多為正面表述。「依靠」較口語化,常用於具體情境,如生活支援或實體幫助,語感上比「依賴」更溫和。「仰賴」則語氣正式,甚至帶有敬意,通常用於描述對權威、專家或關鍵資源的高度倚重,強調對方在結構中的核心地位。

多維度定義:從依賴到信任

「Reliance」的語義光譜極廣,可從純粹的物質需求延伸至深層的心理信任。當它指向「依賴」時,通常涉及系統性或功能性的需求關係。例如,一個國家若能源來源高度仰賴進口,便處於「對外能源依賴」的狀態;同樣地,現代人對智慧型手機的日常使用,已發展成一種近乎本能的技術依賴。這種依賴本身並非全然負面——在分工明確的社會中,適度的依賴能提升效率與合作效益。但若缺乏備援機制,一旦外部支援中斷,便可能導致系統崩潰,暴露出脆弱性。

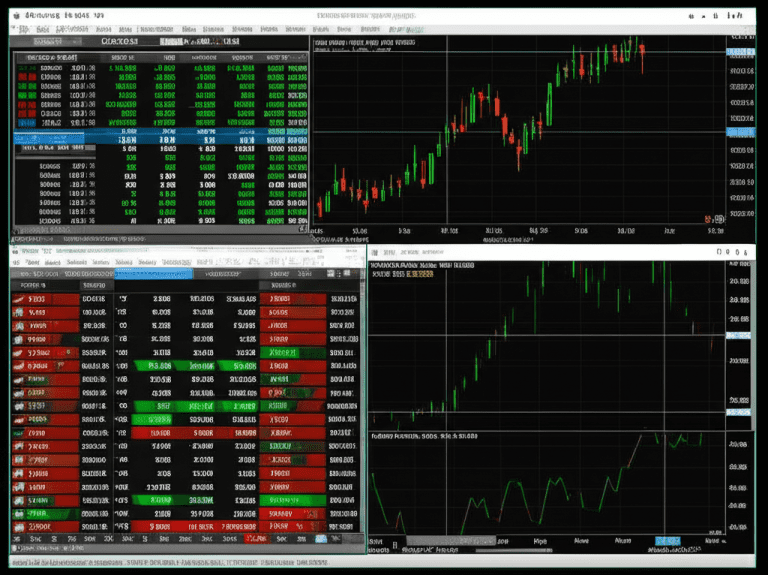

另一方面,當「reliance」指向「信賴」,其焦點便從「需要」轉向「相信」。這種信賴建立在對某人、某機構或某種知識體系長期觀察與驗證的基礎上,是社會運作的無形黏合劑。我們在醫療決策時依賴醫生的專業判斷,在投資時信賴財務報告的真實性,在學術研究中仰賴同行審查制度的公正性,都是「reliance」的具體展現。根據牛津學習者詞典的解釋,這種信賴本質上是一種「期望某人或某事能提供支持、幫助或真實資訊」的心理狀態。它不僅是情感投射,更是一種基於風險評估後的理性選擇。

權威中文譯名與情境應用

在不同專業領域中,「reliance」的翻譯會根據語境進行調整,以精準傳達其專業意涵。這種語義的彈性,正是其作為高頻詞彙的重要價值。

- 經濟學領域:通常譯為「依賴性」或「依存度」,用以衡量一個經濟體對特定市場、資源或貿易夥伴的敏感程度。例如,「台灣對半導體出口的高依賴性」反映出其在全球供應鏈中的戰略位置,但也暗示潛在的外部風險。

- 法律領域:常見譯法為「信賴」或「憑藉」,尤其在合約法與侵權行為中,「reliance on information」(依賴所提供之資訊)是構成「合理信賴」與「損害賠償」的重要要件。當一方因誤信對方陳述而受損,法院便會審視其「reliance」是否合理。

- 社會學與心理學:多使用「依賴」或「相互依賴」來描述人際關係的結構。例如,在家庭治療理論中,「成員間的相互依賴」被視為關係穩定的基礎,但若發展成「過度依附」,則可能阻礙個人成長。

Reliance 的實用用法與句型解析

掌握「reliance」的實際應用,不僅要理解其意義,更需熟悉其常見的句型結構與搭配方式。正確使用這些語法模式,能讓表達更自然、更具專業感。

不可不知的常見片語與搭配詞

最核心的句型結構為「reliance on/upon + 名詞」,表示對某人或某事物的依賴或信任。其中「on」與「upon」可互換,但「upon」語氣較正式,多見於書面語或法律文件中。

例如:

- 全球減碳趨勢下,我們對化石燃料的依賴必須逐步降低。(Our reliance on fossil fuels needs to be reduced.)

- 這家新創公司將其營運成功,高度寄望於其獨特的AI演算法。(The company placed heavy reliance upon its proprietary AI algorithm.)

此外,搭配不同形容詞,能精確傳達依賴的程度與性質:

- Heavy reliance(高度依賴):常用於描述某系統或個人對單一來源的深度倚重,常帶警示意味。例如:「該國經濟對觀光業的高度依賴,使其在疫情期間遭受重創。」

- Complete reliance(完全信賴):指毫無保留的信任,多用於強調決策基礎的純粹性。例如:「這項政策的推行,完全建立在專家團隊的評估之上。」

- Mutual reliance(相互依賴):強調雙向或多方的依存關係,常見於國際關係或合作夥伴描述。例如:「美日安保條約建立在長期的相互依賴與戰略共識之上。」

- Blind reliance(盲目信賴):帶有批判性,指未經查證或缺乏批判思考的信任。例如:「盲目信賴社群媒體上的健康建議,可能對身體造成危害。」

掌握動詞與介詞的精準搭配

除了名詞用法,許多動詞也常與「reliance」搭配,進一步豐富語意層次:

- Place reliance on/upon:將信任或依賴寄託於某人或某事。例如:「在做出投資決定前,不應將過多信任放在未經核實的市場謠言上。」

- Develop reliance:逐漸形成依賴,通常用於描述行為或習慣的養成過程。例如:「長期使用語音助理,可能讓人逐漸形成對自動化功能的依賴。」

- Avoid reliance:刻意避開對某事物的依賴,常見於風險管理策略。例如:「企業為降低供應鏈風險,致力避免對單一供應商的依賴。」

- Reduce / minimize reliance:降低或最小化依賴程度,是永續發展與韌性規劃中的關鍵目標。例如:「推動再生能源,是減少對進口能源依賴的重要途徑。」

值得注意的是,「rely on/upon」是「reliance on/upon」的動詞形式,兩者語意相通,但語法結構不同:

- Rely on(動詞):直接作為謂語使用。例如:「你可以相信我,我一定會準時到。」(You can rely on me.)

- Reliance on(名詞):需搭配其他動詞,如「have」、「place」、「show」等。例如:「她對團隊的信賴,來自於過去多次成功的合作經驗。」(Her reliance on the team is well-founded.)

同義詞、反義詞與相關詞彙辨析

為了更精準地運用「reliance」,有必要釐清其與相近詞彙的語意差異。這些詞彙雖有重疊,但核心焦點與使用情境各不相同。

同義詞語意比較與例句

| 詞彙 | 核心語義 | 與 Reliance 的區別 | 例句 |

|---|---|---|---|

| Dependence | 依賴,依附關係 | 更強調客觀上的無法獨立,常帶有被動或弱勢的意味,有時用於醫學或心理學描述成癮或無力狀態。 | 這名患者對止痛藥的生理依賴已達臨界點。(The patient’s dependence on painkillers has reached a critical level.) |

| Trust | 信任,信賴(名詞) | 專注於人際間的情感與道德信任,強調對誠信與正直的信念,較少用於物質或系統層面。 | 修復夫妻間的信任,需要時間與坦誠。(Rebuilding trust between the couple requires time and honesty.) |

| Confidence | 信心,信任 | 可指對自己或他人的信心,語氣較「trust」理性,常與能力、數據或預測相關。 | 市場對這項新技術的信心正在逐步回升。(Confidence in the new technology is gradually recovering.) |

| Faith | 信念,信仰,信任(深層次) | 涉及更深層的信念,常與宗教、哲學或價值觀連結,強調即使無證據仍堅定相信。 | 即使情況看似無望,她仍對正義抱持信念。(She still has faith in justice, even when the situation seems hopeless.) |

總體而言,「reliance」的獨特之處在於它兼具「dependence」的客觀需求與「trust」的主觀信念,同時強調這種依賴或信任所引發的實際行動或決策依據。

反義詞與獨立性概念

與「reliance」相對的概念,圍繞著「自立」與「自主」展開:

- Independence:指個體或系統在政治、經濟或心理上不依附於他人,能自主運作。

- Self-sufficiency:強調資源與能力的自給自足,無需外部支援。

- Autonomy:著重於自我治理與決策自由,常見於醫療倫理或組織管理。

這些反義詞凸顯了「擺脫依賴」的價值,也為後續探討「self-reliance」與「over-reliance」提供了對比基礎。

深入探討:Over-reliance (過度依賴) 的意涵與警訊

「Over-reliance」直譯為「過度依賴」,但其語氣遠比字面更為嚴峻。它不僅描述一種狀態,更是一種警示——當依賴程度超出合理範圍,便可能轉化為系統性的風險。

過度依賴的成因與負面影響

過度依賴的形成,往往是多重因素交織的結果:

- 心理因素:缺乏自信、害怕失敗、習慣逃避責任,使人傾向將決策權交給他人。

- 社會結構:資訊不對稱、專業門檻高、替代選項稀少,迫使個人或組織只能依賴特定來源。

- 經濟誘因:追求效率最大化,導致供應鏈集中化、市場壟斷,形成「單一供應商依賴」。

其後果可能極為嚴重:

- 個人層面:削弱獨立思考與解決問題的能力,導致成長停滯。

- 組織層面:決策僵化,一旦關鍵人物或技術出問題,整個運作可能癱瘓。

- 國家層面:如能源、糧食或科技供應的過度進口依賴,將使國家安全暴露於地緣政治風險之中。

近年來,全球供應鏈中斷頻傳,企業因過度依賴單一產地而面臨停產危機,這正是「over-reliance」的現實寫照。正如哈佛商業評論所指出,未來的供應鏈設計必須從「效率優先」轉向「韌性優先」,而減少過度依賴正是其中關鍵一環。

如何識別與避免過度依賴

識別過度依賴的跡象,是防患於未然的第一步:

- 決策時總是等待某個特定人的意見,缺乏獨立判斷。

- 關鍵流程缺乏備用方案,一旦中斷便無法運作。

- 對某項技術、平台或服務的使用已達「非它不可」的程度。

避免策略包括:

- 培養批判性思維,對資訊來源保持合理懷疑。

- 推動多元化策略,無論是供應商、投資組合或技能發展,都應避免將所有雞蛋放在同一個籃子裡。

- 制定應急計畫(contingency plan),預演最壞情境下的因應措施。

- 投資教育與培訓,提升個人與團隊的自主能力。

哲學與實踐:Self-reliance (自立) 的精神

與「reliance」相對的「self-reliance」,不僅是語意上的反義,更是一種深刻的人生哲學。它所倡導的,是一種不盲從、不依附、相信內在力量的生活態度。

自力更生的哲學內涵與歷史脈絡

這一思想最著名的闡述者,莫過於19世紀美國超驗主義哲學家拉爾夫·沃爾多·艾默生。在其散文《自立》(Self-Reliance)中,他強烈呼籲個體「相信你自己」,拒絕模仿、不盲從群眾意見,主張真正的智慧與道德來自內在的直覺與良知。艾默生認為,社會傳統、宗教教條與制度約束,往往壓抑了個人的獨特性與創造力,唯有回歸自我,才能實現真正的自由。

這種思想深深影響了美國的個人主義文化,也為後續的心理學、教育學與領導理論提供養分。正如史丹佛哲學百科全書所分析,艾默生的「self-reliance」並非鼓吹孤立,而是在與自然、宇宙建立連結的基礎上,發展出一種內在的穩定性與自主性。這種精神,在現代社會中依然具有高度啟發性。

現代生活中的自立實踐與挑戰

在高度分工與數位依賴的今天,「self-reliance」的實踐方式已與19世紀有所不同。它不再意味著獨自耕作、自給自足,而是指在複雜系統中,仍保有獨立判斷與基本能力的「核心自主性」。

- 職業發展:不將職涯命運完全交給公司,主動學習新技能,建立個人品牌。

- 財務管理:理解基本理財知識,避免過度負債,建立緊急預備金。

- 心理健康:學習情緒調節技巧,不過度依賴伴侶或朋友來處理個人情緒問題。

然而,現代社會的複雜性也帶來挑戰:我們無法也不該完全「不依賴」。真正的智慧,在於分辨何時該「依靠」,何時該「自立」;何種依賴是健康的協作,何種是危險的過度依附。自立,不是拒絕幫助,而是擁有選擇幫助的自由。

易混淆詞辨析:Reliance vs. Resilience (韌性)

在實際使用中,「reliance」常與「resilience」混淆,兩者發音相近,且都涉及「應對挑戰」的語境,但語意截然不同。

語意交錯點與常見誤用

「Resilience」意指「韌性」或「復原力」,描述的是個體或系統在遭受打擊後,能夠迅速恢復、適應甚至成長的能力。它關注的是「內在強度」與「回彈能力」,而非「外部依賴」。

| 特徵 | Reliance (依賴/信賴) | Resilience (韌性/復原力) |

|---|---|---|

| 核心概念 | 需要外部支持;信任外部來源 | 抵禦衝擊;從逆境中恢復 |

| 方向 | 向外尋求 | 向內強化 |

| 關注點 | 外部資源的穩定性 | 內部結構的適應力 |

| 結果 | 外部失效則受影響 | 即使受創仍能運作 |

| 例句 | 該國對進口能源的依賴是長期風險。(The country’s reliance on imported energy is a long-term risk.) | 社區在災後展現驚人韌性,迅速重建家園。(The community showed remarkable resilience after the disaster.) |

常見誤用如:

- 錯誤:「我們需要建立對危機的依賴。」→ 正確:「我們需要建立面對危機的韌性。」

- 錯誤:「他對父母的韌性使他無法獨立。」→ 正確:「他對父母的依賴使他無法獨立。」

簡言之,「reliance」是「靠別人」,「resilience」是「自己站起來」。

追本溯源:Reliance 的詞源故事

「Reliance」一詞的根源,可追溯至拉丁語「religare」,意為「重新綁定」或「連結」,由「re-」(再次)與「ligare」(綁)組成。這個詞經由古法語「relier」傳入中古英語,原意為「重新連結」或「召集」。到了17世紀,「rely」作為動詞出現,引申為「將信任寄託於某人」,隨後衍生出名詞「reliance」。

從詞源可見,「reliance」本質上是一種「連結」的狀態——無論是實質上的依賴,還是心理上的信賴,都意味著將自身某部分「繫於」外部對象。這種語言上的根源,也呼應了人類社會中無所不在的相互依存關係。

總結:在複雜世界中理解與應用 Reliance

「Reliance」是一個看似簡單卻極具深度的詞彙,它既是日常生活的常客,也是學術與政策討論的核心概念。從個人習慣到全球供應鏈,從人際信任到科學判斷,「reliance」無所不在。本文從定義、翻譯、用法、辨析到哲學意涵,全面探討其多層次意義,並特別釐清與「resilience」的混淆點,同時追溯其詞源,幫助讀者建立更立體的理解。

在當今這個高度互聯卻又充滿不確定性的時代,我們無法完全消除依賴,但可以追求更健康的依賴模式。避免「over-reliance」的脆弱,培養「self-reliance」的內在力量,並在合作與自主之間找到平衡,才是面對未來的真正智慧。掌握「reliance」的精確用法,不僅能提升語言能力,更能深化對人際、社會與系統運作的理解。

「Reliance」最常見的中文翻譯有哪些,它們之間有何區別?

最常見的中文翻譯包括「依賴」、「信賴」、「依靠」和「仰賴」。

- 依賴:通常指物質或功能上的需求,可以是中性的,也可能帶有負面意味。

- 信賴:更強調信任和信心,通常是正面的,涉及對可靠性的信念。

- 依靠:與「依賴」相似,但可能更強調實體支持。

- 仰賴:帶有較為正式或尊敬的語氣,暗示對方是重要的支持來源。

「Reliance on」和「Rely on」這兩個片語在用法上主要有什麼不同?

兩者語義相近,都表示「依賴」或「信賴」,但詞性不同:

- Reliance on:「reliance」是名詞,通常用於句型「(subject) has/places reliance on (object)」,例如:「Our reliance on fossil fuels needs to be reduced.」(我們對化石燃料的依賴需要減少。)

- Rely on:「rely」是動詞,直接用於句型「(subject) relies on (object)」,例如:「Many people rely on public transportation.」(許多人依靠大眾運輸。)

「Over-reliance」是什麼意思?它通常帶有正面還是負面的語氣?

「Over-reliance」意為「過度依賴」,通常帶有負面或警示的語氣。它描述了一種不健康、不平衡的依賴狀態,可能導致個人、組織或系統變得脆弱,並在依賴對象出現問題時面臨巨大風險。

「Self-reliance」的哲學意涵是什麼?在現代生活中如何實踐?

「Self-reliance」(自立)的哲學意涵源自美國哲學家艾默生,強調個體應相信自己的直覺、思想和能力,不盲從傳統或社會壓力,追求獨立自主的個體發展。在現代生活中,實踐「自立」包括:

- 在職業生涯中,培養多元技能、持續學習。

- 在個人財務上,學習理財、建立儲蓄。

- 在身心健康方面,培養健康習慣、學習情緒管理。

自立並非孤立,而是在有能力獨立的基礎上,選擇性地參與合作。

如何分辨「Reliance」和「Resilience」這兩個容易混淆的英文單詞?

這兩個詞語義截然不同:

- Reliance (依賴/信賴):強調對外部支持、資源或資訊的需要或信任,方向是向外尋求支撐。

- Resilience (韌性/復原力):強調自身在面對壓力、衝擊或逆境時,能夠迅速恢復、適應並變得更強大的能力,方向是向內強化自身。

簡單來說,Reliance是「靠別人」,Resilience是「自己站起來」。

「Reliance」除了表示依賴,還有哪些常見的引申義或搭配詞?

除了表示依賴,它也指「信賴」或「信任」。常見搭配詞包括:

- Heavy reliance:過度依賴

- Complete reliance:完全信賴

- Mutual reliance:相互依賴

- Blind reliance:盲目信賴

- Place reliance on/upon:將信賴或依賴寄託於…

- Reduce/minimize reliance:減少/最小化依賴

「Reliance」這個詞的詞源(Etymology)來自哪裡?

「Reliance」源自其動詞形式「rely」,而「rely」最初來自古法語的「relier」,意為「連結、綁定、召集」。這個古法語詞又源於拉丁語的「religare」,其中「re-」表示「再次」或「回溯」,「ligare」則意為「綁定、連接」。因此,其核心概念與「連結」和「繫縛」以獲得支持有關。

在商業或經濟領域,「Reliance」通常指代什麼樣的關係或狀態?

在商業或經濟領域,「Reliance」通常指代:

- 依賴性:例如,一個國家對單一出口市場或某種關鍵資源的「依賴性」(high reliance on a single export market/critical resource)。

- 依存度:用來衡量不同經濟體或企業之間的相互關聯程度。

- 信賴:指企業或投資者對某項數據、策略或合作夥伴的信任。

它常與供應鏈、市場風險、國際貿易等議題相關聯。

有哪些方法可以避免形成不健康的「over-reliance」?

避免不健康的「over-reliance」的方法包括:

- 培養獨立思考能力:不盲目接受資訊,批判性地評估。

- 多元化備份方案:在關鍵領域建立多個選項,分散風險。

- 建立應急計畫:預想最壞情況,並制定應對策略。

- 賦能與培訓:提升自身或團隊能力,減少對外部專業知識的依賴。

- 定期風險評估:識別潛在的依賴風險並及早應對。

除了字典定義,「Reliance」在文學作品或日常對話中有哪些特別的用法?

在文學作品中,「Reliance」常被用於描繪人物關係的複雜性、信任的建立與崩塌,或個體成長中對外界的掙扎與超越,例如艾默生的《自立》即是經典案例。在日常對話中,它可能以更為口語化的形式出現,例如:

- 「You can’t always put your reliance on others.」(你不能總是依賴別人。)

- 「Her reliance on coffee to start the day is absolute.」(她一天開始對咖啡的依賴是絕對的。)

它能細膩地表達出某種習慣、情感或功能上的依賴程度。