內外盤意思是什麼?從定義了解股票買賣力道

在股票市場中,每一分鐘的交易背後都隱藏著買賣雙方的角力。而「內外盤」正是揭開這場博弈的關鍵線索。它不僅僅是一組數據,更是觀察市場情緒、判斷短期趨勢的重要工具。簡單來說,內外盤告訴我們:這筆成交,究竟是買方主動出擊,還是賣方急於脫手?透過分析每一筆交易是在買方掛單價位或賣方掛單價位成交,我們得以窺見市場真實的買賣意願。

當你盯著盤面時,可能會發現價格一路上揚,但並非每一筆上漲都是健康動能的展現。同樣地,股價下跌也不代表毫無反彈機會。這時,內外盤就能提供額外維度的資訊——它讓我們看到價格變動背後的「主動權」掌握在誰手上。是買家迫不及待地追價買進?還是賣家寧願低價出脫?這些細節,正是內外盤要回答的核心問題。

內盤與外盤的形成機制

所謂「內盤」,指的是股票以「委買價」或更低的價格成交的總量。換句話說,這類交易是由賣方主導的。他們不願等待市場回升,選擇直接向下敲進買方的掛單,甚至主動降價求售。這種行為透露出賣方的急迫性,可能是資金需求、信心動搖,或是主力刻意壓低價格進行洗盤。內盤越大,代表市場上的賣壓越強,也意味著持有者願意讓利出場的意願提高。

相對地,「外盤」則是指股票以「委賣價」或更高的價格成交的總量。這表示買方急於進場,不願錯失良機,因此主動向上攻擊賣方的掛單,甚至以高於現價的方式追價買入。這種行為反映出買方的積極態度,顯示市場對該檔股票的興趣正濃厚。外盤若持續放大,通常被視為多方主導的訊號,股價上漲的機率也隨之增加。

兩者加總,便是當下的總成交量。而內外盤的消長,實質上就是在衡量市場中「誰更急」。買方若積極追價,外盤就會累積;賣方若急於出脫,內盤便會攀升。這不僅是數字的變化,更是心理層面的博弈——誰先忍不住出手,誰就可能暴露底牌。

如何判讀內外盤?洞悉市場情緒與股價趨勢

掌握內外盤的定義後,下一步就是學會如何解讀這些數據。投資人常透過比較內外盤的相對大小,來快速判斷市場的多空優勢。

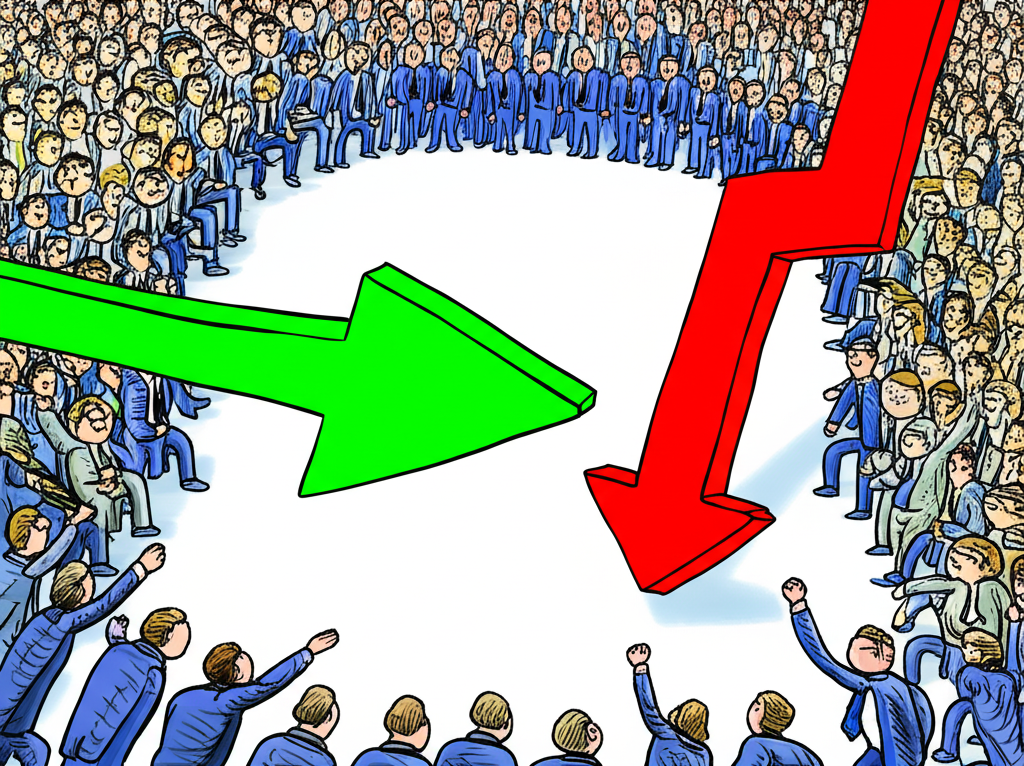

- 外盤量大於內盤量:這通常代表買方占上風。當多數成交發生在委賣價以上,顯示買方願意付出更高成本搶進籌碼,市場買氣熱絡,股價有機會延續漲勢。

- 內盤量大於外盤量:這往往是賣方主導的跡象。成交集中在委買價或更低價位,代表持股者急於出脫,不惜殺低價格,股價可能面臨下行壓力。

- 內外盤量接近:當兩者差距不大時,表示買賣雙方勢均力敵,市場處於觀望或盤整狀態。此時股價容易在狹幅區間震盪,缺乏明確方向。

然而,這僅是初步判斷。現實市場遠比表面數據複雜。例如,有時股價上漲但內盤突然放大,這可能暗示漲勢虛弱——雖然價格上揚,但實際是賣方在高檔積極出貨,買盤承接力道並未同步增強。這種「價量背離」現象,正是內外盤能幫助我們提前察覺的風險。

因此,內外盤雖是強大的觀察工具,但絕不能孤立使用。它必須與價格走勢、總成交量、技術型態等其他指標相互驗證,才能提高判斷的準確性。

內盤外盤顏色代表意義

在大多數看盤軟體中,為了讓投資者能迅速掌握市場節奏,系統會以顏色區分內外盤的成交狀況。最常見的設定是:

- 外盤成交量:以紅色呈現,象徵買方積極進攻,市場熱度上升。

- 內盤成交量:以綠色呈現,代表賣方主動出脫,市場壓力浮現。

這樣的視覺設計,讓投資人在掃描盤面時,一眼就能判斷當下的主導力量。例如,當分時圖下方的成交量柱狀圖幾乎全為紅色,且伴隨股價上揚,這往往代表行情由多方掌控。反之,若綠柱密集出現,即便股價尚未大跌,也可能暗示賣壓正逐步累積。

不過需特別提醒,顏色僅是輔助工具,不同軟體可能有不同設定(如部分國際平台反向配色),使用前應確認其定義,避免誤讀。

內外盤比:衡量買賣壓力的關鍵指標

為了更精確量化買賣雙方的對比,投資人常使用「內外盤比」來分析。這個指標將原始數據轉化為百分比,便於跨檔比較與長期追蹤。

計算方式主要有兩種:

- 外盤比 = 外盤量 / (內盤量 + 外盤量) × 100%

- 內盤比 = 內盤量 / (內盤量 + 外盤量) × 100%

一般而言,若外盤比超過六成,可視為買盤相對強勁;若內盤比高於六成,則代表賣壓主導市場。但這並非鐵律,需視個股特性與市場環境調整解讀標準。

更重要的是,內外盤比的有效性與總成交量息息相關。若一檔股票每日成交稀少,僅靠幾筆大單就能扭曲比率,此時數據的參考價值便大打折扣。唯有在成交量正常的狀況下,內外盤比才具備統計意義。

外盤大於內盤的意思:強勢買盤的訊號?

當外盤持續高於內盤,許多投資人會直覺認為這是「多頭強勢」的訊號,預期股價即將上漲。邏輯上確實如此——買方願意主動追價,顯示市場信心充沛,資金有流入跡象。

但在實際操作中,這類訊號也可能藏有陷阱。例如,主力資金可能透過「假突破」手法,在關鍵價位製造大量外盤成交,吸引散戶跟風追高,實則趁機在高檔悄悄出貨。這種「誘多」策略常見於消息面發酵時,股價短線暴衝,外盤暴增,但隨後卻無力延續漲勢,最終回檔修正。

此外,某些個股因流動性不足,少數買單就能推升外盤量,造成「虛胖」現象。因此,與其單看外盤是否大於內盤,不如進一步觀察:

- 外盤放大的同時,總成交量是否同步放大?

- 股價是否有效突破壓力區?

- 上漲過程中是否有持續的買盤支撐?

唯有結合這些條件,才能判斷外盤優勢是否真實可靠。

內外盤差:更細緻的買賣動能分析

除了比率,另一個值得關注的指標是「內外盤差」,其計算方式為:

內外盤差 = 外盤量 – 內盤量

這個數值直接反映買賣雙方的「淨力道」。正值越大,代表買方追價力道越強;負值越深,則表示賣方殺價意願越強。

但比起單一時間點的數值,觀察其「變化趨勢」更具意義。例如:

- 股價下跌過程中,內外盤差的負值逐漸收斂,甚至轉正,可能代表賣壓減弱,買盤開始接手,是止跌反彈的前兆。

- 股價上漲時,內外盤差的正值卻開始縮小,甚至翻黑,則暗示買氣衰退,賣壓浮現,需提防漲勢結束。

這類動態變化,往往比靜態數據更能捕捉市場情緒的轉折點,特別適合短線交易者作為進出場的參考依據。

五檔報價與內外盤的綜合應用:揭密主力痕跡

若僅看內外盤,容易陷入「見樹不見林」的盲區。真正的高手,會將內外盤與「五檔報價」結合分析,進一步解讀主力資金的真實意圖。

五檔報價顯示目前市場上最佳的五筆買進與賣出掛單,包含價格與數量。這些未成交的掛單,正是潛在的支撐與壓力來源。

綜合應用時可注意以下幾種情境:

- 大量外盤成交 + 委賣檔快速被吃掉:若股價上漲時,上方賣單不斷被掃光,且外盤持續放大,這可能是主力積極吸籌的表現,目標可能是快速拉升。

- 大量內盤成交 + 委買檔快速被貫穿:若股價下跌時,下方買單屢屢被擊破,內盤放量,則可能是主力在出貨,藉由低價拋售來降低持股成本。

- 五檔出現鉅額掛單但成交量不大:這可能是「鎖單」或「壓單」的行為。買方大單掛在下方,可能是護盤或測試承接力;賣方大單掛在上方,則可能是壓制股價,等待時機出脫。

透過觀察掛單的「掛、撤、改」動作與內外盤成交的配合,投資人能更接近市場的真實面貌,而非僅被表象迷惑。

大單敲進敲出:如何在五檔中觀察內外盤異動

在五檔報價中,最需留意的就是「大單」的出現與消失。這些異動往往是主力活動的蛛絲馬跡。

大單敲進(吃貨):

當委賣檔出現大額賣單,卻在短時間內被連續的外盤成交吃掉,且股價穩步上揚,這很可能是主力在低檔悄悄吸籌。有時他們甚至會先掛賣單製造壓力假象,再從下方低價買進,達到「誘空吸籌」的效果。另一種情況是,股價無明顯壓單,卻以大筆外盤持續推升,這可能是主力已鎖定籌碼,準備展開攻勢。

大單敲出(出貨):

當委買檔出現大額買單,吸引市場目光,但隨後被內盤連續敲破,股價反向下跌,這往往是主力「假造買盤、真出貨」的典型手法。尤其當股價已處高檔,上方又出現大量賣單壓制,同時內盤放量,更應提高警覺,這可能是派發籌碼的訊號。

根據《經濟日報》的報導,專業投資人會密切關注盤中大單的流向,判斷主力資金的意圖,作為交易決策的重要依據 (來源)。

內外盤實戰操作策略與常見口訣

將內外盤應用於實際交易,需搭配系統性策略,並避免過度解讀。以下是幾種常見的操作思維:

實戰策略:

- 結合K線與均線:在多頭趨勢中,若外盤持續主導,可視為順勢加碼的機會;若空頭趨勢下內盤放量,則應避免逆勢操作。盤整期間,則等待內外盤出現明顯單邊力道,再配合突破訊號行動。

- 重視成交量:內外盤的參考價值,必須建立在足夠的成交量基礎上。若外盤量大但總量低迷,可能是零星交易所致,不具代表性。

- 留意關鍵時段:開盤前半小時與收盤前一刻,往往是主力表態的時機。開盤大量外盤堆積,可能預示當日走勢偏多;收盤前內盤暴增,則可能暗示隔日開低風險。

常見口訣解析:

- 「外盤大於內盤,股價欲漲;內盤大於外盤,股價欲跌。」

此為基本判斷原則,多數情境下成立,但需警惕主力操縱與背離現象。 - 「量增價漲,外盤為先;量增價跌,內盤為禍。」

強調量價與內外盤的一致性。健康的上漲應由外盤主導,而下跌若伴隨內盤放量,則動能更強。 - 「多空拉鋸看內外,五檔報價識真假。」

提醒投資人不要只看內外盤數字,必須回歸五檔掛單的真實結構,才能分辨主力是否在「做盤」。

這些口訣是經驗的累積,但絕非萬能公式。投資人應理解其背後邏輯,靈活運用,而非機械式套用。

不同交易風格的內外盤應用

內外盤的應用方式,會因投資者交易風格而異。

短線交易者(當沖/隔日沖):

內外盤是他們的日常工具。他們會盯著每一分鐘的內外盤變化,尋找買賣力道的轉折點。例如,當外盤連續出現大單且股價突破阻力,便迅速進場;若內盤突增且跌破支撐,則立即出脫或放空。五檔中的大單異動,更是他們判斷主力即將拉抬或壓低的關鍵訊號。

波段交易者:

他們更關注內外盤的「趨勢性變化」。在整理末期,若發現外盤開始主導且成交量溫和放大,可能是波段啟動的前兆;而在漲多後若內盤顯著增加,甚至超越外盤,則可能是多頭力竭的警訊。他們會結合日K線、均線系統與基本面來綜合判斷。

長期投資者:

對他們而言,內外盤的短期波動影響有限。他們更重視企業價值與長期成長性。但內外盤仍可作為輔助工具:例如,在股價被低估時,若內盤持續放大,反映市場悲觀,但公司基本面穩健,反而可能是逢低布局的良機。相反,若外盤異常旺盛,股價被熱炒,則需留意泡沫風險。

內外盤數據的限制與盲點:避免誤判的關鍵

儘管內外盤是實用工具,但它並非完美無缺,使用時必須認清其局限。

- 主力洗盤:主力可能刻意製造大量內盤,讓股價下跌,引發散戶恐慌賣出,再於低檔接手籌碼。此時內盤大不代表趨勢轉弱,反而是吸籌的跡象。

- 誘多與誘空:在高檔製造外盤假象吸引追價,或在低檔製造內盤恐慌逼出帶血賣單,都是常見手法。若僅憑內外盤判斷,容易落入陷阱。

- 成交量規模影響:在低流通股或冷門股中,少數交易就能大幅影響內外盤數據,導致誤判。

- 無法反映未成交掛單:內外盤只記錄已成交的部分,無法得知上方賣壓或下方支撐的真實厚度。

- 瞬時性高:內外盤變化迅速,可能受程式交易或突發消息影響,短線波動未必反映長期趨勢。

因此,務必保持批判性思考,避免將內外盤視為唯一決策依據。

常見迷思:內外盤不能說的秘密

市場上對內外盤存在許多誤解,以下是最常見的三種迷思:

- 迷思一:「外盤大一定漲,內盤大一定跌。」

真相:此說法過於簡化。主力洗盤、誘多誘空、成交量不足等因素,都可能導致內外盤與股價走勢背離。外盤大僅代表買方追價意願強,不代表股價必然上漲。 - 迷思二:「內外盤顏色代表股票漲跌。」

真相:紅色與綠色僅是軟體設計的視覺區分,用以標示外盤與內盤,與股價漲跌無直接關聯。股價變動由開收高低價決定,不可混淆。 - 迷思三:「內外盤比是判斷主力進出的唯一標準。」

真相:主力進出手法多元,單靠內外盤比難以準確識別。真正判斷需綜合股價走勢、成交量、五檔變化、消息面等多重因素。根據台灣證券交易所的資料,投資人應透過多元資訊來源,而非單一指標進行分析 (來源)。

內外盤只是觀察市場的「一扇窗」,而非「全部風景」。建立正確觀念,才能避免被表象誤導。

結論:掌握內外盤,提升你的交易洞察力

內外盤是理解市場買賣力道的核心工具。從基礎的內外盤定義,到進階的比率、差額分析,再到與五檔報價的綜合應用,這些方法都能幫助投資人更細緻地解讀市場情緒與主力動向。

然而,真正的投資智慧,在於懂得「綜合判斷」。內外盤雖能揭示短期動能,但必須與K線型態、均線系統、成交量、基本面與消息面相互驗證。唯有建立多維度的分析框架,才能在變動劇烈的市場中,做出更穩健的決策。

掌握內外盤,不是為了預測明天的漲跌,而是為了培養一種更敏銳的市場感知力。當你能看穿數字背後的多空角力,交易將不再只是猜測,而是有依據的判斷。

常見問題 (FAQ)

內外盤意思的「盤」指的是什麼?它與傳統的股票盤口有何區別?

內外盤意思中的「盤」指的是股票交易的整個過程或市場狀態。它與傳統的「股票盤口」密切相關。傳統盤口通常指的就是股票買賣的五檔報價(委買五檔與委賣五檔),而內外盤則是在這個盤口基礎上,進一步統計「已成交」的買賣量,即成交價落在委買價或以下時為內盤,成交價落在委賣價或以上時為外盤。所以,內外盤是盤口資訊的延伸與結果,用於分析實際的買賣動能。

在觀察內外盤時,除了成交量大小,還有哪些細節值得注意?

除了成交量大小,觀察內外盤時還需注意以下細節:

- 持續性: 內外盤的優勢是持續性還是短期波動?持續的單邊優勢更具參考價值。

- 成交頻率: 成交頻率是高還是低?高頻率的連續內盤或外盤更能反映當前市場的急切心理。

- 與股價走勢的配合: 內外盤的變化是否與股價的漲跌方向一致?若背離則可能存在洗盤或誘多誘空。

- 大單與小單的比例: 觀察內外盤中大單與小單的比例,大單的出現往往更能反映主力意圖。

內外盤數據是否會被主力操縱?投資者該如何識別?

是的,內外盤數據確實可能被主力操縱。主力可能透過「對敲」(自己買賣給自己)或利用大單的掛撤來製造虛假的買賣氣氛,例如製造大量外盤來誘多,或製造大量內盤來洗盤。識別方法包括:

- 結合五檔報價: 觀察掛單量的變化,若有大量掛單快速撤單,或成交量與掛單量不成比例,可能為主力操縱。

- 觀察分時圖與 K 線: 內外盤數據與股價走勢若出現明顯背離,且伴隨異常的成交量,需特別警惕。

- 注意總成交量: 如果內外盤數據異常,但總成交量並未同步放大,則其真實性存疑。

- 時間段分析: 特別留意開盤、收盤以及特定時間點的內外盤異常變化。

如果股票的內外盤量都非常小,這代表什麼樣的市場狀況?

如果股票的內外盤量都非常小,這通常代表該股票的成交量極低,市場活躍度不高。這可能意味著:

- 流動性差: 買賣雙方都很少,難以快速成交,進出不易。

- 市場關注度低: 該股票可能不是市場熱點,缺乏投資者關注。

- 觀望情緒濃厚: 即使有投資者關注,也可能因不明朗的局勢而選擇觀望,不願主動買賣。

對於流動性差的股票,即使內外盤數據顯示出單邊優勢,其參考價值也相對較低,因為少數交易就可能扭曲數據。

內外盤比率的計算方式是什麼?如何判斷內外盤比是「高」還是「低」?

內外盤比率的計算方式通常是:

- 外盤比 = 外盤量 / (內盤量 + 外盤量) * 100%

- 內盤比 = 內盤量 / (內盤量 + 外盤量) * 100%

判斷內外盤比是「高」還是「低」,並沒有一個絕對的數值標準,它通常是相對而言:

- 相對自身歷史數據: 將當前內外盤比與該股票過去一段時間的平均值進行比較。

- 相對同類股票: 將其與同板塊或類似市值、成交量的其他股票進行比較。

- 一般經驗法則: 若外盤比長期維持在 60% 以上,可視為相對較高,買盤較積極;若內盤比長期維持在 60% 以上,則賣壓較重。但這些僅是參考,需結合具體情況分析。

除了股票,內外盤的概念是否也適用於期貨、外匯或其他金融商品?

內外盤的概念源自於訂單簿(Order Book)交易機制,因此它不僅適用於股票,也廣泛適用於所有具有集中撮合交易機制的金融商品,例如:

- 期貨: 期貨市場同樣有委買價、委賣價和成交價,內外盤能有效反映期貨合約的買賣壓力。

- 選擇權: 選擇權交易也遵循類似的買賣盤邏輯,內外盤可觀察其買賣動能。

- 外匯(部分交易模式): 在一些外匯交易平台,特別是提供深度報價的平台,也可以觀察到類似的內外盤數據,反映貨幣對的買賣活躍度。

基本上,只要有明確的委買、委賣掛單與成交紀錄,就能分析內外盤。不過,不同金融商品的市場結構和交易特性會影響內外盤數據的解讀方式。

為什麼有些看盤軟體會顯示內外盤的「均價」?這有什麼意義?

看盤軟體顯示內外盤的「均價」是為了提供更細緻的成交成本資訊。

- 外盤均價: 指的是所有外盤成交量的平均價格。它能反映買方平均追價的成本。如果外盤均價持續上升,表示買方願意以更高的價格買入,買氣旺盛。

- 內盤均價: 指的是所有內盤成交量的平均價格。它能反映賣方平均殺價的成本。如果內盤均價持續下降,表示賣方願意以更低的價格賣出,賣壓沉重。

透過觀察內外盤均價的變化,投資者可以更精確地判斷買賣雙方的平均成交成本趨勢,進一步評估市場動能和潛在的支撐與壓力位。

如何將內外盤與「量價關係」結合分析,以獲得更全面的市場洞察?

將內外盤與量價關係結合,是提升分析全面性的重要方法:

- 價漲量增(外盤為主): 這是健康的上漲趨勢訊號,表示買方積極追高,且成交量能配合,上漲動能強勁。

- 價跌量增(內盤為主): 這是健康的下跌趨勢訊號,表示賣方恐慌殺低,且成交量能配合,下跌動能強勁。

- 價漲量縮(內盤為主): 可能意味著上漲動能減弱,買盤不濟,需警惕反轉。

- 價跌量縮(外盤為主): 可能意味著下跌動能減弱,賣方不再殺低,或買方開始嘗試承接,有止跌反彈的潛力。

此外,持續觀察特定價位區間的內外盤表現,也能幫助判斷該區間的壓力或支撐強度。例如,股價突破某壓力區時,若伴隨大量外盤和總成交量的放大,則突破的有效性更高。

內外盤數據在盤中和盤後的解讀方式是否有差異?

內外盤數據在盤中和盤後的解讀方式確實存在差異:

- 盤中: 內外盤數據是實時變動的,主要用於判斷短期買賣力量的消長、主力資金的即時動向,以及預測短線股價的波動。盤中數據有助於短線交易者捕捉瞬時的買賣點。

- 盤後: 盤後提供的內外盤數據是全日累積的總量。它主要用於判斷全天買賣力量的總體對比、確認當天的市場情緒,以及作為分析次日開盤趨勢的參考。盤後數據更多用於趨勢判斷和交易策略的調整,而非即時操作。

尤其在收盤前,內外盤的變化可能預示著次日的開盤情況,值得特別留意。

對於新手投資者來說,學習內外盤有什麼最核心的建議?

對於新手投資者來說,學習內外盤最核心的建議是:

- 理解基礎概念: 清楚知道內盤和外盤分別代表什麼,以及它們背後反映的買賣意願。

- 從小額實踐開始: 不要一開始就用大資金操作,先用模擬交易或小額資金,觀察內外盤如何與股價互動。

- 結合其他指標: 永遠不要單獨依賴內外盤。必須將其與 K 線、均線、成交量和五檔報價等其他指標結合起來綜合判斷。

- 識別主力操縱的可能: 保持警惕,了解主力可能利用內外盤製造假象,避免盲目跟隨。

- 耐心與經驗累積: 內外盤的判讀需要時間和經驗的累積,多看多練,才能逐漸形成自己的判斷力。

將內外盤視為輔助工具,而非決策的唯一依據,是新手最應建立的正確心態。