導言:揭開「Fake」的中文面貌

在當今這個資訊爆炸的數位時代,「fake」一詞早已滲透進我們的日常對話、新聞報導與社群互動之中。無論是新聞標題中屢見不鮮的「假新聞」,還是網購時提醒留意的「仿冒品」,甚至是社交平台上精心包裝的「假人設」,這個看似簡單的英文單字,背後承載的卻是極其複雜的社會現實與語言脈絡。對廣大中文使用者而言,要真正理解「fake」,不能只停留在字面翻譯,更需深入其在不同情境下的語義差異與文化意涵。從辨識商品真偽,到判斷資訊可信度,再到解讀人際互動中的真誠與表演,掌握「fake」的中文對應詞與應用場景,已成為現代人不可或缺的生存技能。本文將系統性地解析「fake」作為形容詞、名詞與動詞時的多種中文譯法,釐清「假」、「偽造」、「仿冒」、「虛假」等近義詞的細微差別,並進一步探討深偽技術、假新聞、網路假帳號等數位時代的「fake」現象,提供實用的辨識策略與思考框架。

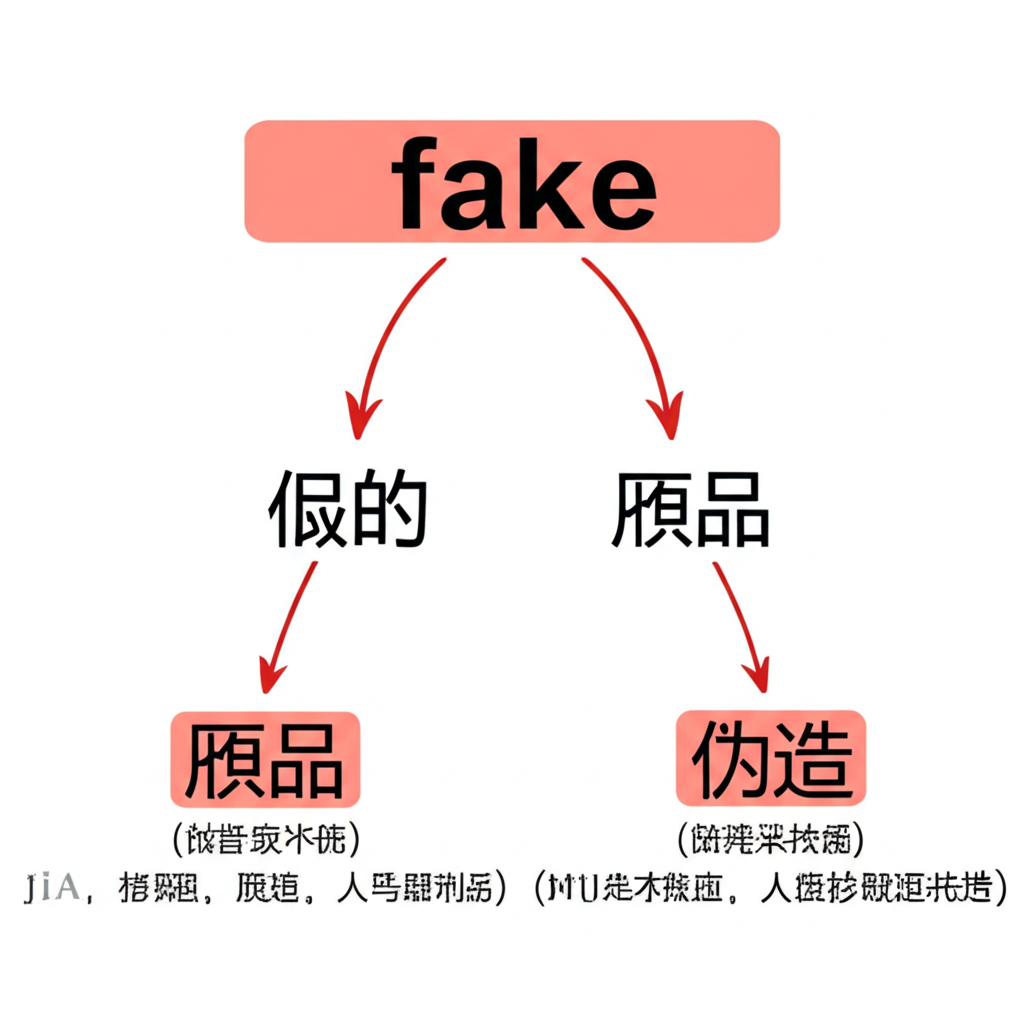

「Fake」的核心中文意思與詞性解析

「fake」在英文中是一個極具彈性的詞彙,其詞性與意義隨著語境大幅變動。這種多變性也反映在中文翻譯上,絕非單一詞語所能完全涵蓋。要精準掌握「fake」,必須從其作為形容詞、名詞與動詞的三種主要用法切入,理解每種用法背後對應的中文語境與使用習慣。

作為形容詞的「Fake」:假冒的、虛假的

當「fake」用來修飾名詞時,它傳達的是「非真實」或「非原創」的狀態,中文翻譯也因此呈現多樣化,端看被修飾的對象為何。

- 假的:最普遍且直觀的翻譯,適用範圍最廣,強調與「真」相對的基本屬性。例如:那條項鍊是假的珍珠做的。

- 仿冒的:專注於品牌與外觀的模仿,特別用於描述盜用知名設計或商標的商品。例如:街頭販售的名牌運動鞋大多是仿冒的。

- 偽造的:強調人為刻意製造的虛假,尤其常見於具有法律效力的文件或證件。例如:他持有一張偽造的護照試圖出境。

- 虛假的:偏向抽象層面,常用於描述情感、承諾或資訊內容的不真實與不誠懇。例如:他對長官奉上的是一臉虛假的阿諛笑容。

作為名詞的「Fake」:贗品、假貨、冒牌貨

當「fake」作為名詞時,它指稱的是「假的東西」本身,即那個被製造出來的虛假實體。中文的對應詞彙往往更具體,並反映物品的性質與價值。

- 贗品:多用於藝術、古董等文化價值較高的領域,指精心仿製但冒充真跡的物品。例如:這幅據稱是宋代的山水畫,經鑑定後證實為近代的贗品。

- 假貨:泛指市面上流通的非正品商品,品質通常低劣,涵蓋範圍從服飾到電子產品。例如:電商平台上充斥著大量廉價的假貨,消費者需格外留意。

- 冒牌貨:語氣較為口語且貶義強烈,強調其「冒用名牌」的欺騙性,目的在於混淆視聽。例如:這雙鞋標榜是頂級跑鞋,實際上只是貼了商標的冒牌貨。

作為動詞的「Fake」:偽造、假裝、冒充

「fake」作為動詞,描繪的是一種主動的、有目的的「製造假象」的行為。中文的翻譯需要精準捕捉動作的對象與動機。

- 偽造:指非法複製或製作本應真實的文件或物品。例如:他因偽造公司印章而遭到起訴。

- 假裝:表現出並不存在的情緒、狀態或能力,常見於日常互動。例如:疼痛難忍時,她仍強忍著假裝若無其事。

- 冒充:假扮成某個特定的身份或職業以獲取信任或利益。例如:歹徒冒充自來水公司人員,成功騙開了住戶大門。

- 虛報:不實地申報數據或情況,特別用於行政或統計情境。例如:為達成業績目標,有業務員選擇虛報客戶數量。

精準辨析:「Fake」與其常見中文近義詞的語境差異

儘管「假」、「偽造」、「仿冒」、「虛假」都可作為「fake」的翻譯,但它們各自有不同的語用重心與適用脈絡。混淆使用可能導致語意模糊或表達不精確。

| 英文詞彙 | 中文近義詞 | 核心語義 | 適用情境 | 強調重點 |

|---|---|---|---|---|

| Fake | 假 | 不真實、非原創 | 廣泛,如假髮、假消息 | 與真實相反 |

| Fake | 偽造 | 人工製作的虛假 | 文件、藝術品、簽名 | 欺騙意圖,製作過程 |

| Fake | 仿冒 | 模仿品牌或產品外觀 | 名牌包、電子產品、商標 | 混淆視聽,侵權 |

| Fake | 虛假 | 內容不實、不真誠 | 資訊、報導、情感、承諾 | 內容本質上的不真實 |

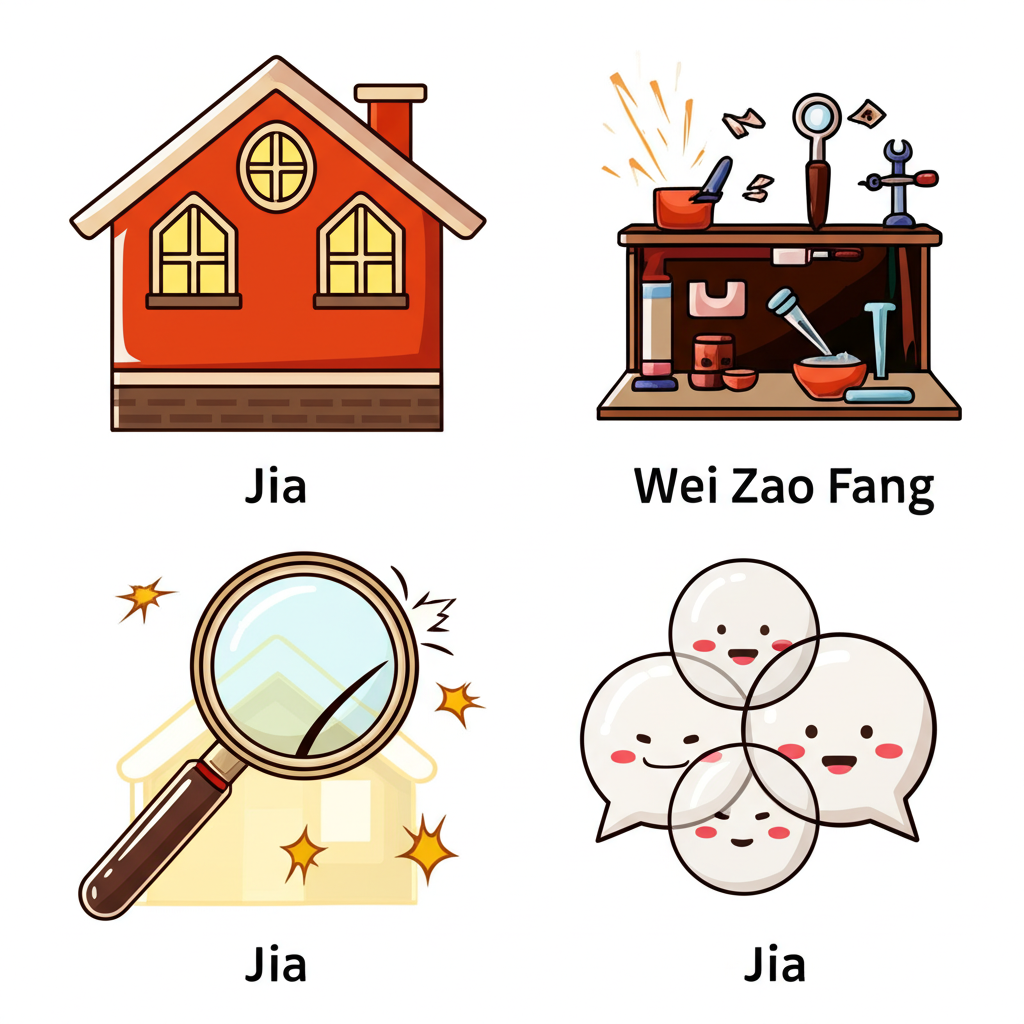

「假」:最直接的對應,但涵蓋範疇廣泛

「假」字單純直接,是辨識「真」與「假」二元對立的基石。它的優勢在於通用性,無論是物理存在(假牙、假山)或抽象概念(假新聞、假象),皆可適用。然而,正因其涵蓋範圍太廣,它有時無法傳達更深層的語意,例如是否涉及法律問題或惡意欺騙。例如,「假睫毛」一詞純粹描述產品性質,不含貶義;但「假證件」一詞,即使未加說明,聽者也能立即聯想到違法行為。這種語意的彈性,使得「假」成為最常用但也最需要上下文來精確定義的詞彙。

「偽造」:強調人工製作的欺騙性

「偽造」一詞的殺傷力在於其「主動製作」與「意圖欺瞞」的雙重特質。它不僅指結果是假的,更強調了「製造過程」的非法性與心機。在法律文書中,「偽造文書罪」是明確的刑事罪名,其成立要件包括「無製作權限之人」與「製作成與真正文書相同之外觀」。這與僅僅「持有」假文件(可能不知情)有本質上的區別。法務部調查局過去多次破獲偽造貨幣集團,這些案例凸顯了「偽造」背後完整的犯罪鏈條與組織性,遠非單純的「假」所能涵蓋。

「仿冒」:聚焦於模仿品牌或產品外觀

「仿冒」是市場經濟下的產物,其核心在於「搭便車」。它不創造新品牌,而是複製既有品牌最具辨識度的元素——商標、包裝、設計——以誤導消費者,使其誤以為購買的是正品。這種行為直接侵害了商標權與消費者權益。與「偽造」相比,「仿冒品」有時在功能上可能堪用,但其價值被嚴重高估。全球打擊仿冒的聯盟持續追蹤此一問題,經濟合作暨發展組織 (OECD) 的報告顯示,仿冒與盜版商品的國際貿易規模驚人,對創意產業與品牌經濟構成巨大威脅。因此,「仿冒」一詞不僅描述產品狀態,更點出了其背後的商業不正當競爭本質。

「虛假」:強調內容不實或不真誠

當我們使用「虛假」時,焦點已從物品的物理真實性,轉向了內容的可信度與情感的真誠度。它質疑的是「內涵」而非「外型」。一則「虛假廣告」可能拍攝精美、商品真實存在,但其宣稱的功效卻是憑空捏造。一段「虛假承諾」,言詞懇切,卻從無實踐的意圖。在人際關係中,「虛假」的人際互動,即使表面熱絡,也難以建立真正的信任。在資訊社會,「虛假」更是假新聞、陰謀論的本質——它們往往包裹著部分真實的細節,但整體敘事卻是扭曲或誤導的,這使得其辨識難度更高,危害也更為深遠。

從語言到現象:「Fake」在當代數位社會的應用與挑戰

隨著數位技術的飛躍,「fake」已從過去的實體造假,進化為更難以偵測的數位操縱。這些新形態的「假」,正以前所未有的方式重塑我們對真實的認知。

深偽技術 (Deepfake):科技如何模糊真實界線

深偽技術(Deepfake)結合了「深度學習(Deep Learning)」與「偽造(Fake)」,利用人工智能演算法,能夠將一個人的臉部、表情甚至聲音,精準地移植到另一個人的影像上,產出高度逼真的合成影片。最初用於電影特效或娛樂惡搞,但其技術的民主化也帶來了災難性後果。政治人物被合成發表未說過的言論、公眾人物被捲入虛構的醜聞影片、個人影像被用於製作色情內容,這些案例已在全球各地發生。深偽技術的威脅在於,它顛覆了「有圖有真相」的傳統認知,使得影像證據的可信度大幅下降,對司法、政治與個人名譽都構成嚴峻挑戰。辨識深偽內容需要專業工具,但提高大眾的警覺性仍是第一道防線。

假新聞 (Fake News) 與資訊戰:辨識與應對策略

「假新聞」已成為數位時代的流行病。它不單指錯誤資訊,更特指那些「明知為假」卻仍刻意散播,以達成特定目的(如操縱輿論、煽動對立、謀取商業利益)的內容。社群媒體的演算法偏好煽動性內容,使得假新聞的傳播速度遠超事實查核的速度。更嚴重的是,國家級行為者可能發動「資訊戰」,透過大量機器人帳號與協同的假新聞網絡,系統性地干預他國選舉或破壞社會穩定。應對之道在於培養媒體素養,建立查證習慣:檢視資訊來源是否可靠、搜尋是否有其他主流媒體交叉驗證、注意標題是否誇大聳動、利用反向圖片搜尋確認圖像真偽。拒絕點閱與轉傳來路不明的內容,是每個數位公民的責任。

網路世界的「假」現象:假帳號、假評論、假人設

網路的匿名性為各種「假」現象提供了溫床,這些現象雖看似微小,卻 collectively 扭曲了線上世界的真實樣貌。

- 假帳號:由自動化程式(bots)或虛假身分操作的帳號,目的在於製造虛假的熱度,如刷粉、刷讚、散佈垃圾訊息或進行網路霸凌。它們能瞬間扭曲話題的熱門程度,形成「多數人支持」的假象。

- 假評論:電商或評論平台上,商家僱用「網軍」發布虛假的好評以提升排名,或惡意給予競爭對手負面評價。這些評論內容往往制式化、缺乏細節,嚴重誤導消費者的購買判斷。美國聯邦貿易委員會(FTC)近年已對多起假評論案件開出高額罰款,顯示此問題的嚴重性。

- 假人設:社群媒體上的使用者,透過精選照片、濾鏡美化與選擇性分享,建構出一個遠離現實的「完美人生」。這種「假生活」雖非出於惡意,卻可能造成追隨者的焦慮與自我懷疑,形成一種無形的心理壓力,並模糊了真實自我與表演自我的界線。

掌握「Fake」的實用中文片語與慣用語

除了單字的應用,「fake」也出現在許多富含哲理的英文片語中,理解這些慣用語有助於更地道地使用英語,並深入其背後的文化思維。

常見搭配:Fake It Till You Make It

這句流行語的中文可譯為「假裝成功,直到你真正成功」或「先假裝,直到成真」。它源於心理學中的「行為改變態度」理論,主張外在行為可以影響內在感受。當一個人尚未具備十足信心或能力時,若能先表現出自信的樣態——例如在會議中勇敢發言、面試時保持鎮定——這種「扮演」的行為本身就能激發真實的自信,最終促成能力的提升。這在職場晉升、公眾演講或學習新技能時尤其適用。然而,其前提是「make it」,意即必須有後續的實際努力與學習,否則「fake it」就真的淪為空洞的偽裝。

其他實用片語與表達

- Fake out:指在運動或對抗中,用假動作欺騙對手,使其做出錯誤判斷。例句:籃球員用一個假動作faked out了防守者,成功切入上籃。

- Fake up:意指憑空捏造一個藉口或故事。例句:遲到時,他倉促地faked up了一個交通堵塞的藉口。

- Fake a laugh/smile/cry:刻意表現出某種情緒,但並非發自內心。例句:他說的笑話一點也不好笑,但她還是禮貌地faked a laugh。

- Fake news:已成為全球通用的專有名詞,特指蓄意散播的虛假資訊。例句:社群媒體必須為防止fake news的擴散承擔更多責任。

- Fake it:最簡潔的表達,意為「假裝一下」。例句:我不懂這首歌的舞步,只好在旁邊隨便fake it了。

結論:擁抱真實,辨識虛假

從一個簡單的英文單字「fake」出發,我們得以窺見語言與社會的深刻連結。它在中文裡化身為「假」、「偽造」、「仿冒」、「虛假」等詞彙,每一種翻譯都像一面稜鏡,折射出不同面向的「不真實」。在當今這個虛實交錯的時代,深偽技術、假新聞、網路假象等挑戰層出不窮,單靠直覺已不足以應對。唯有透過理解語言的精細差異,培養批判性思考,並積極提升媒體與數位素養,我們才能在資訊的洪流中保持清醒。辨識虛假,是為了更堅定地擁抱真實。這不僅是對語言的掌握,更是對自身判斷力的鍛鍊,是每個現代人必須學會的生存之道。

常見問題 (FAQ)

「Fake」在中文裡最常見的翻譯是什麼?

「Fake」在中文裡最常見且直接的翻譯是「假」或「假的」。它可以用來形容物品、資訊或情感等。

「Fake」作為形容詞、名詞和動詞時,中文意思有何不同?

- 形容詞:「假的」、「仿冒的」、「偽造的」、「虛假的」(如:fake watch – 假錶)

- 名詞:「贗品」、「假貨」、「冒牌貨」(如:The painting is a fake. – 這幅畫是贗品。)

- 動詞:「偽造」、「假裝」、「冒充」(如:fake a signature – 偽造簽名)

「假新聞 (Fake News)」和「深偽技術 (Deepfake)」有什麼關聯?

「假新聞」是指散佈不實資訊的報導,而「深偽技術」是製造虛假影像或聲音的AI技術。深偽技術可以被惡意利用來製作高度逼真的虛假內容(例如虛假演講或影片),進而成為傳播假新聞的強大工具,模糊了真實與虛假的界線。

如何區分「假」、「偽造」、「仿冒」和「虛假」這幾個與「Fake」相關的中文詞彙?

- 假: 最廣泛,指與真實不符。

- 偽造: 強調透過人工製作,有欺騙意圖,常指文件、簽名等。

- 仿冒: 專指模仿品牌或產品外觀,旨在混淆視聽,屬商業領域。

- 虛假: 強調內容不實或不真誠,多用於資訊、情感等抽象概念。

在社群媒體上,常見的「假」現象有哪些,我們該如何辨識?

常見現象包括「假帳號」(機器人或虛假身份)、「假評論」(水軍刷好評)和「假人設」(過度美化或虛構生活)。辨識方法包括檢查帳號活躍度、內容一致性、多方查證資訊來源,以及對過於完美的內容保持懷疑。

英文片語「Fake It Till You Make It」的中文意思和應用情境是什麼?

中文意思是「假裝成功,直到你真正成功」。它鼓勵人們在缺乏自信或能力時,先表現出成功者的姿態,透過積極的自我暗示和行為,最終達成目標。應用情境包括職場新挑戰、學習新技能或面對公眾演講等。

除了「假」以外,還有哪些中文詞語可以用來表達「Fake」的涵義?

除了「假」之外,常用的還有「偽」、「仿」、「冒」、「虛」等字根,組合詞如「偽造」、「仿冒」、「虛假」、「假冒」、「冒牌」等都能表達「Fake」在不同語境下的涵義。

辨識虛假資訊對於現代生活為何如此重要?

在資訊爆炸的現代,虛假資訊可能誤導決策、影響輿論、破壞社會信任,甚至對個人安全和公共衛生造成威脅。提升辨識能力有助於我們做出明智判斷,保護自己免受欺騙,並維護社會的真實與秩序。

「Fake」一詞是否帶有貶義?

通常情況下,「Fake」一詞帶有貶義,暗示不真實、欺騙或低劣。然而,在某些特定片語或語境中,如「fake it till you make it」,它可能帶有中性甚至積極的自我激勵意味。

「Fake人」這個詞組在中文網路語境中代表什麼意思?

「Fake人」在中文網路語境中通常指的是那些在社群媒體上展示虛假人設、虛假生活或言行不一的人。他們可能為了追求流量或形象而刻意營造不真實的形象,與其真實的自我有所脫節。